§1-1:The opportunity

「いらっしゃい。まあ好きな席に座んなよ」

ヴィーダの大通りに面する酒場、風花亭。

ドアを開けてすぐ、気さくな笑顔で迎え入れた店主に、彼は小さく会釈してカウンターに腰掛けた。

二十歳になるかならないかくらいの青年である。短い銀髪に青い瞳、地味な色の旅装束に身を包んだ、どこから見ても冒険者だ。

名を、グレンといった。

「見ない顔だな。ヴィーダは初めてか?」

笑顔で尋ねる店主に、グレンは僅かに頷いた。

「…着いたばかりだ。土地勘もないし、金も底をつきそうでな。ここに来れば依頼を受けられると聞いた」

「そうか。んーしかしなあ、今即金になりそうな依頼っつーと……」

店主は難しい顔をして掲示板を見やり、今はまばらに貼られている依頼票の一枚をぴっと取り上げる。

「…これくらいかな。前金が出る依頼は意外に少ねえんだ」

「……俺にも出来そうな依頼ならば選ぶつもりはない」

淡々と言うグレンに、店主はにかっと豪快な笑みを返した。

「冒険者なら楽な手合いの依頼だな。学校のレクリエーションに協力しろっつーやつだ」

「……学校の?」

「ああ。つっても、魔法学校だからそれなりのモンだぞ。冒険者はボディーガード替わりってこったな。

さっきも、仕事探してウチに来た可愛らしいお嬢ちゃんに勧めたら、意気揚々と受けていったぜ。

どうだ、あんたも」

「………」

グレンは僅かに眉を顰め、店主が差し出した依頼票を手にとった。

「………マジカル・ウォークラリー……?」

「あーた!」

突如かけられた甲高い声に、少年はのそりとそちらを向いた。

年の頃は15、6歳ほどだろうか。ごく普通の旅装束をまとってはいるが、青みがかった白髪と表情の乏しい金の瞳がかえって強い印象を残す、そんな風体の少年である。

名を、アフィアといった。

「……うち、ですか」

アフィアが返事を返した先には、彼と正反対の強い意志を瞳に宿した少女……いや、幼女が胸を張って立っている。

彼女は胡散臭げにアフィアを睨むと、舌足らずの声で誰何した。

「あーた、そこで何してるでちゅか。ウチの生徒ではないでちゅね?」

「……ここ、魔法、学校、ですか」

「そーでちゅけど?あーた、入学希望者でちゅか?」

「…知人、ここ、通ってる。魔法、習う、興味、あります」

「知人?」

「一緒、依頼、受ける、知り合いました」

「…あーた、冒険者でちゅか?」

「……一般的、言えば、そうです」

「ふぅん?」

幼女はアフィアを値踏みするようにみやり、やがてにやりと微笑んだ。

「…いいでちゅね。あーた、あたちに協力ちなちゃい!」

「……協力?」

「いーからついてくるでちゅ!あたちと一緒なら学校入っても問題ないでちゅからね!」

有無を言わさぬ彼女の口調に、アフィアは僅かに首をかしげたが、それで学校の中を見られるという誘惑には抗えなかった。

「………」

ずんずん先を行く幼女のあとをマイペースな足取りでついて行くアフィア。

彼を迎え入れた魔導学校の門は、随分狭いようにも、そして広いようにも見えた。

「ほんっっっとーーーーにゴメン!」

申し訳なさそうに手を合わせてそう謝る友人を、彼女はオロオロと見下ろした。

二十前後の、落ち着いた雰囲気の女性である。肩までの藍色の髪に、優しげなグレーの瞳。臙脂色の僧服に身を包み、僧侶であることが伺える。

名を、オルーカといった。

そして、オルーカの正面に座って、東方大陸独特の手を合わせた謝罪をしているのは、赤毛をショートヘアにした少女。快活そうな赤い瞳は、今は申し訳なさそうな色に染まっている。

オルーカはおろおろしながら、少女に声をかけた。

「そんな、謝らないでください、カイさん。お家の事情なのですから、仕方がないですよ」

オルーカの言葉に、カイと呼ばれた少女はなおも申し訳なさそうに彼女を見上げた。

「でもさー、こんなに急に…」

「確かに、今回もウォークラリーに参加できるのは楽しみにしていましたが、カイさんにはカイさんの事情があることはわかっていますから、気になさらないでください」

「ホントにごめんね?まさかあたしも、急に家から呼び出されることになるとは思わなくてさ…どっちかっつーと放任だったし、びっくりしたよ」

「そうですね、そういえばカイさんご自身のご家族の話は聞いたことなかったですね。急に帰って来いだなんて、どうなさったんでしょうか?」

「んー、よくわかんないけどさ、どうしても帰って来いってきかないから、いっぺん顔見せに行ってくるよ」

「ええ、そうしてあげてください。ウォークラリーに参加できないのは残念ですけど……」

「だよねー、あたしもすっかり参加する気でいたからさー」

「また、こんなイベントがあったら、その時は呼んでください。喜んで参加させていただきますから」

笑顔で言ったオルーカに、カイはしばし考えてから、少し身を乗り出した。

「ね、オルーカはたとえばパートナーがあたしじゃなかったとしても、参加する気はある?」

「えっ?」

思ってもみなかったことを聞かれ、きょとんとするオルーカ。

しかし、すぐに笑顔で頷いた。

「ええ、あのイベント自体はとても楽しかったですから、参加させていただけるのであれば、ぜひ」

「そっか」

カイは笑顔で頷いた。

「じゃあさ、ウチの事務局行ってみなよ。確か、まだ冒険者決まってない人が何人かいたはずだし、その依頼を受けてみればいいんじゃない?」

「本当ですか?」

オルーカは驚いて眉を上げ、そしてすぐに微笑んで頷いた。

「では、さっそく今日にでも伺いますね。ありがとうございます」

「えええええ?!なんでダメなのー?!」

一方、魔道学校の事務局には、あからさまに不満げな甲高い声が響き渡っていた。

背伸びをしてぎりぎり顔が出せる受付デスクに、必死にしがみつくようにして訴えていたのは、まだ10歳ほどの少女である。赤毛をリボンでくくり、だぶだぶの魔道服を身にまとったその姿は、どこからどう見てもエレメンタリーの女の子だった。

名を、ミアという。

「ミアだって、魔道学校の生徒なんだよ?!なんでウォークラリーに参加できないの?!」

ぶりぶり怒りながら文句を言われ、事務局の女性は困ったように眉尻を下げた。

「だから、何度も言っているでしょう。これは魔法を使った戦いも発生する可能性があるイベントなの。年齢制限があることは、告知のチラシにも書いてあるでしょう?」

「そんなぁ……ねー、どうしてもダメなの?」

食い下がるミアに、事務員はにべもなく首を振った。

「ダメです」

「…ちぇーっ。いいよーだ、ケチっ!」

ミアは吐き捨てるようにそう言うと、ぴょいと受付デスクから降り、事務局をあとにする。

事務員は仕方なさそうに、その背を見送るのだった。

「いーもん、学校の生徒として参加できないなら、別の方法で参加してやるんだから!」

怒りの表情で、ずんずんと歩みを進めていくミア。

「たしか、冒険者を雇うって言ってたよね……」

ちらり、と、手にしていた告知のチラシの文を確かめる。

そして、にっと唇の橋を上げると、そのまま校門の方へと駆けていくのだった。

「わー、またやるんですか。それはそれは……大変そうですね」

先生方が、という心の声をどうにか飲み込んで、青年はどこか人ごとのようにそう言った。

青年、といっても、見かけは10代半ばの少女のような容貌をしている。ということに設定上はなっているがかなり忘れられ気味ではある。長い栗毛を三つ編みにまとめ、黒いローブに黒猫というベーシックな魔道士スタイルに身を包んでいる。

名を、ミケといった。

「前回、あなたには随分と活躍してもらったからね。感謝しているのよ?これでも」

ミケの正面で鷹揚に頷いているのは、泣く子も黙る化粧美人、魔導学校校長のミレニアム・シーヴァンその人である。

ミケは苦笑してその言葉に応えた。

「お気遣いどうも。でも、僕もあのテスト、受けてみたかったんですよ」

「テスト?ウォークラリーに参加したかったってこと?」

「はい、そうです。僕も生徒さんに雇われて、一緒にテストを受けてみたかったなって」

「別にテストっていうわけじゃないんだけど…まあ、負けず嫌いなあなたらしいわね」

「ほっといてください」

憮然として言い、再びミリーから渡されたチラシに目を落とす。

「ミリーさん、この生徒さんが雇う冒険者の募集って、もう締め切っちゃいました?」

「いいえ、まだ全ては埋まっていなかったと思うけど」

「……生徒さんの依頼、受けたら駄目ですか?」

ミケの問いに、ミリーは一瞬きょとんと彼を見て、それから可笑しそうに笑った。

「なんであなたが依頼を受けるのにあたしの許可が必要なのよ」

「そ、それはそうなんですけど」

「まあ、そうねえ、前回あたしの代理ポジションで生徒たちをボコボコにしてたあなたが参加するとなると…」

「ぼ、ボコボコになんか………いえ、すみません……」

即座に心当たりを思い返し、頭を垂れるミケ。

ミリーはくすっと笑って続けた。

「前回の優勝者さえも一度は負かした冒険者がつくとなると、不公平だという声もあるかもしれないわね」

「やっぱり、そうですよね……」

彼自身はちっとも不公平だなどとは思っていないのだが、事実としてそういう可能性があることは認める。

ミリーはにっと笑って彼を見返した。

「だから、あなたの魔力をある程度抑える処置をさせてもらうわ。それなら文句も出ないでしょう」

「魔力を、抑える?」

「これ」

言って、ミリーが取り出したのは、赤い宝石が埋め込まれたシンプルな装飾の輪っかだった。

指先でくるくるとそれを弄びながら、軽い調子で続ける。

「マヒンダで強すぎる魔力を抑えるために使われる、魔封じのリングよ。これをつけていれば、あなたの魔力も普通の冒険者程度には抑えられるわ。これをつけるなら、あなたを雇ってあげる。それでどう?」

「う……まあ、いたしかたないですね。お願いします」

「よろしい」

ミリーはにこりと笑って、ひゅ、と口笛を鳴らした。

その瞬間、彼女の指先にあった魔封じのリングが跡形もなく消え、かちん、という硬い音がミケの首元で鳴った。

「わっ?!」

「うん、よく似合ってるじゃない?」

突然首に嵌められたリングを見ることもかなわず、ミケは慌ててそれに指をひっかける。

「な、なんで首なんですか!」

「もともと首にはめるものだもの。鈴でもつけたほうが良かった?」

「全力で遠慮します!…あーもー、しょうがないな……」

ぶつぶつとこぼすミケをよそに、ミリーは早速書類を手にとった。

「確か……まだ冒険者が決まってないのは、このあたりだったと思うわよ。

この子なんか、どうかしら?」

差し出された書類を手に取り、ミケはその名をつぶやく。

「えっと……クリシュナ・ラスフォードさん……?」

§1-2:The first impression

「初めまして、ユキレート=クロノイアです。ユキって呼んで下さい!」

元気いっぱいにそう言って、彼女は満面の笑顔を浮かべた。

見た目は10代半ばほどの、華奢な少女である。鮮やかな茶色の髪を襟足だけ長く伸ばし、深い黒の瞳には屈託のない笑みが浮かんでいる。身に纏っている黒い装束が無邪気なその雰囲気とアンバランスな印象だった。

ユキと名乗った彼女に、相対する男性は頷いて礼を返した。

「ヴォルフガング・シュタウフェン。ヴォルフでいい。よろしく」

場所は、ユキが依頼を受けた風花亭のテーブル席。待ち合わせにやってきた男性は、文句なしの美丈夫であった。

年の頃はちょうど二十歳ほどだろうか。短く揃えた真紅の髪に黒い瞳、同じ赤と黒を合わせた服を身に纏っている。高い上背もあるのだろうが、胸を張って立つその雰囲気からは自信がみなぎっているのが見て取れた。

ユキはヴォルフに勧められて椅子に座ると、依頼票に改めて目を落とす。

「えっと、ウォークラリーのパートナー……って、聞いてるんだけど…」

まだ少し腑に落ちない表情で言うと、ヴォルフが鷹揚に頷く。

「見ての通りだ。魔道学校で開催されるウォークラリーに参加する。魔法を使っての戦いも許可されていることから、戦いの助けになる、あるいは身を守るための冒険者を雇うというシステムになっている」

「へぇ……魔導学校って、面白いことやるんだ……」

独り言のように呟いてから、ユキは上目遣いでヴォルフを見やった。

「えっと……質問していいかな?」

小首を傾げて問うと、ヴォルフは僅かに眉を顰める。

「構わないが。何だ?」

「なんでこのマジカル・ウォークラリーに参加しようと思ったの?

ヴォルフさん、なんとなくだけど、あんまりこういうの興味持つタイプじゃないかなーって思ったから」

ヴォルフの雰囲気がどことなく自分の師匠に似ていたため、何の気なしにそう言うユキ。

ヴォルフは嘆息した。

「初対面で俺の何が分かるのか問いただしたいところだが、実際当たらずも遠からずだな」

あっさりと認めて、言葉を続ける。

「この大会は2回目になるが、前回俺は参加しなかった。お前の言うとおり、くだらないイベントだと思っていたからな」

つまらなそうに腕組みをして言ってから、に、と挑戦的な笑みを浮かべる。

「だが、気が変わった。前回、実力のあるやつらはかなり派手な戦いをしたらしい。

強い相手と戦うことは大きな経験になる。学校の中じゃ、なかなか全力で戦う機会など無いからな。

学校公認で戦える機会があるのなら、悪くない。

クエストの内容も面白かったようだしな」

「へぇ~……学校ってそんなことするんだ……」

ひたすら感心している様子のユキ。若干、学校というものを勘違いしている様子ではあるが、ヴォルフもあえてそこには言及しない。

「じゃあ、ヴォルフさんも魔法で戦う、っていうことなの?」

「当たっているが、正確ではないな」

ユキの言葉に持って回った答えを返すヴォルフ。

「俺が目指しているのは魔法戦士だ。この学校にも、そのためのスキルを磨く手段として通っている」

「魔法戦士……」

きょとん、とするユキ。

「魔法戦士って、具体的にどういうふうに戦うの?僕、あんまりそういう人と接したことから、ぴんとこなくて」

苦笑して言う彼女に、ヴォルフは嫌がる様子もなく答えた。

「そのままだ。剣で戦うべき時は剣で、魔法で戦う時は魔法で戦う。臨機応変と言えば聞こえはいいが、どうしても器用貧乏になりがちではあるな。

それから、剣に属性を付与して戦うこともある。俺がこの学校に入ったのは、それを学ぶためだ」

「わぁ、すごい!かっこいい!」

ユキは目をキラキラと輝かせた。

「そっか、魔法ってそういう使い方もあるんだ……すごいなぁ。

ヴォルフさんって、なんで魔法剣士になろうって思ったの?」

「どちらも魅力的で捨てがたかった。ならば、両方学ぶのみだ」

さらりと答えるヴォルフ。

「どちらか一つを極めるのもひとつの道だが、俺はそれでは満足できない。それだけのことだ」

「へぇ……ほんと、すごいなぁ。両方学ぶの、大変そう」

ひたすら感心した様子で言ってから、ユキはわずかに表情を曇らせ、小さく呟く。

「…………僕も、それくらいしないと駄目なのかな」

「うん?」

「あっ、ううん、なんでもない」

僅かなつぶやきを聞きとがめられ、ごまかすように明るく振舞って。

「あ、えっと、そうだ、もし戦いになったら、僕はどんな風に動いたらいいかな?

ヴォルフさんは、相手がこうしてくれたら動きやすいっていうのある?」

張り切った様子で、そう続けた。

「有利な状況を作り出すにはそういうの、すっごく大事だし。だから、僕はできるだけヴォルフさんに理想に近付くように頑張るよ?」

首を傾げて笑顔で言うユキに、しかしヴォルフは冷たく言い放った。

「何もしないでくれるのが一番動きやすい」

ともすれば尊大とも言える態度で、淡々と言葉を並べていく。

「正直、冒険者は誰でもいい。冒険者を雇わなければならない規定だからそうしただけだ。

戦いの時は、俺の邪魔にならないようにどこか離れたところに待機してろ。

下手をするとケガをするぞ。相手のではなく、俺の技の煽りをくらってな」

ユキはその言葉に、きょとんとしたまま言葉を失った。

しかし、すぐに困ったように眉を寄せる。

「うーん…………ヴォルフさんが強いのはすっごくよくわかるけど、僕だって一応冒険者だよ?」

自分の腕を侮辱されて怒りを覚えている、というふうでもなく。

ただ困ったように、言葉を続けた。

「こう見えても命の危険には何度か遭ってきたし、師匠と厳しい修行もした。

多少の怪我くらい、大丈夫だよ。それくらい全然平気だし、するのも当然だと思ってる」

ヴォルフはユキの言葉を黙って聞いている。

ユキは続けた。

「説得力はないかもしれないけど……僕だって、戦える。

足を引っ張らないように気をつけるから、少しは戦わせて?お願い」

きっぱりと。

ヴォルフの目を見て懸命に訴えるユキに、ヴォルフは面白そうに笑みを見せた。

「ふうん?」

くす、と楽しげに鼻を鳴らして。

「何もしないで金が手に入るなら楽なもんじゃないか。

なのにわざわざ、痛い目を見るかもしれない方を選ぶなんてな」

先ほどは自信に満ちていたその瞳には、今は興味深そうな光た宿っていた。

「面白い奴だ。わかった、好きにしろ。俺も好きにさせてもらう。

あとで文句は言うなよ?」

その言葉に、ユキはぱっと笑顔を咲かせた。

「うん!ありがとう!僕、頑張るね!」

「え、えっと……ここ、でいいんだよね……?」

少年は不安そうにあたりを伺いながら、風花亭のテーブル席に腰をかけた。

アイスブルーの髪に、どことなく小動物を思わせる青い瞳。髪の隙間からは紺色の鰭が覗いていて、彼が人魚族であることを思わせる。着ている服も含め、青一色のその姿は、全体的に頼りなげな雰囲気を漂わせていた。

「えっと……なんて言う人、だっけ……あれ?」

彼は懐をゴソゴソと探り、キョトンとして見下ろした。

「あ、れ…ない」

事務局からもらってきた依頼受理用紙がない。

確かに懐に入れたはずだったのだが…どこかで落としてしまったのだろうか。

あれがなければ、ここで顔合わせをする冒険者の名前もわからない。

彼は途方に暮れた。

と。

「ごめんごめーんっ!遅くなっちゃった!」

突如聞こえた甲高い声に、彼はぎょっとして顔を上げる。

その視線の先…標準より少し背の低い彼でさえも少し視線を下げてようやく届いた視線の先には、見覚えのある姿。

「え……あれ、きみ……ミア、ちゃん、だっけ?」

彼は呆然として少女の名前を呼んだ。

確か、同じ学年の生徒であったはずだ。クラスが違うから仲良く話したことなどはないが、屈託のない笑顔で中庭を駆け回る彼女の姿には覚えがある。

「なんでこんなところにいるの……?あ、ミアちゃんも冒険者さんと待ち合わせ?」

自分と同じく、ウォークラリーのために雇った冒険者と顔合わせなのだと踏んだ彼は、弱々しい笑みを見せる。

しかし、ミアと呼ばれたその少女は、何かを企むような笑みを浮かべて元気良く彼の名を呼んだ。

「セルク~、よろしくね!」

「え?」

きょとんとするセルクに、イタズラが成功した時のような楽しそうな表情でふふっと笑って。

「依頼を受けたのがミアでおどろいた?」

「え?え?」

セルクと呼ばれた少年は、ひたすら混乱した様子で首をかしげる。

「な、なんで?え?ミアちゃんが、冒険者さん……なの??

うそ……どうして?」

「ミアもね、ちゃんと参加しようとしたんだよ?」

ミアは憤慨した様子で眉を釣り上げた。

「でもね、歳が足りないからって参加させてくれなかったんだよ。とっても楽しそうな学校行事なのに、仲間はずれなんてひどいよねー!」

「そ、そうなん…だ……?」

自分の感情が先行した状況説明を、セルクは反芻するようにゆっくりと飲み込む。

「じゃ、じゃあ、ミアちゃんは…ウォークラリーに参加したくて、依頼を受けた、ってこと……?」

信じられない、というような彼の表情に、ミアはきょとんとした。

「そうだよ?」

「そ、そう…なの?」

「だって!え?セルクは学校行事、たのしみじゃないの?」

「た、たのしみ、っていうか……」

戸惑った様子のセルクに、ミアこそ信じられないというように目を丸くして。

「授業で魔法はつかうけど冒険者みたいに魔法を使ったりなかなかできないから、実践練習のチャンスだよね? 普段は炎の攻撃魔法って、なかなか使う機会ないから~。」

「そ、そう……かなぁ……」

控えめに異を唱えるセルク。

ミアは不思議そうに首をかしげた。

「ミアは冒険者になってみたいなって思うから冒険の練習になると思って参加しようとおもったんだよ。 セルクは冒険に憧れたりしない?」

「ぼ、ボクには無理だよ……冒険なんて……」

涙さえにじませるセルクに、ミアはうーんと考えて、やがてぱっと笑顔になった。

「これでも炎の魔法は得意なんだから、まかせて!」

微妙に噛み合ってない会話。

「う、うん……?」

そしてそれに勢いで頷いてしまうセルク。

ミアはもう一度ふふっと笑うと、楽しそうに言った。

「それから……ファイヤー!」

ぼうっ。

「うわっ?!」

突如、呪文とともにミアの手のひらに現れた炎に、ぎょっとして声を上げるセルク。

それから慌てて、ぱたぱたと両手を振った。

「だ、だ、ダメだよミアちゃん、こんなところで火の魔法使っちゃ!」

あわててミアを止めるセルクの目の前で、ぱっと消えてしまう炎。

「あれっ……」

再びきょとんとするセルクに、満面の笑顔を見せるミア。

「幻術の授業も受けてるから、幻術魔法も得意だよ!」

「え、え?あれ、えっと……幻術……?」

言われてみれば、熱くはないかもしれない。

セルクはほーっと長いため息をついた。

「なんだぁ……びっくりさせないでよ……」

「ははっ、ゴメンゴメン」

あまり悪いと思っていない様子で、ミアはにこりと微笑んだ。

「セルクはどんな魔法が使えるの?」

「ぼ、ボクは…水の魔法を勉強してる…よ。あとは…えっと、月属性も、少し……」

「水の魔法と月属性の魔法? どんな魔法なの? 使って見せて!」

興味津々の様子で詰め寄るミアに、セルクは困ったように眉を寄せた。

「ま、魔法はこんなところで使っちゃダメだよ…ほかの人の迷惑になっちゃうよ…」

「えぇー?」

「も、もちろん…幻術だって、びっくりする人、いるんだから……こんなところで、使っちゃダメ、だからね」

「ちぇーっ」

つまらなそうに口を尖らせるミアに、弱々しく微笑んで。

「あの、魔法使ってもいい場所で、またね……」

「そうだよね、ウォークラリーでたくさん使うことになるもんね!」

とたんにまた笑顔になるミア。

「他の子と戦いになったりもするんだよね? その時は攻撃魔法で戦う?」

うかがうようにセルクの方を見ると、彼はとたんに肩を縮ませて身を引いた。

「や、やだよ、そんな……」

心底困った様子で、目には涙さえ浮かんでいる。

「ぼ、ボク、戦うなんて……そんなの、無理だよ……」

「そうなんだ」

別段不満という様子はなく、ミアは頷いた。

「それなら幻術魔法で、できるだけ戦い避けるようにしたらいいかな?」

「う、うん、そうして…くれると、嬉しいな」

「でも、もし戦うことになったら、ミアが火の魔法でがんばるから!」

「あ、あんまり、無理しないでね……

ミアちゃんも、ケガとかしちゃったら、大変だし……」

彼の控えめな心配も、やる気満々のミアにはいまいち届いていない様子だ。

彼女は元気いっぱいに、セルクの肩を叩いた。

「ぜーったい完走しようね、約束だよ!」

「う、うん……」

完走って、マラソンじゃないんだから…と思いつつ、口には出せないセルク。

こうして、でこぼこミニコンビが結成されたのだった。

「ウォークラリー………ですか」

学校の中に連れてこられたアフィアは、無感動に相手の言葉を反芻した。

相手、というのは、目の前に座っているエルフの少女……いや、幼女である。

短い金髪は毛先が外に跳ね返っていて、勝気そうな彼女の印象をいや増している。青い大きな瞳は自信に満ちていて、小さな彼女の体を少しだけ大きく見せていた。緑を基調とした風変わりな装束を身に纏い、その様子は魔道士に見えなくもない。

「そーでちゅ!」

ミディカ・ゼランと名乗った彼女は、最初にアフィアに声をかけた時と同じ、強い口調で言って頷いた。

「チェックポイントで出される問題をクリアしてポイントを稼ぎ、他の参加者と戦ってポイントを奪う、学校主催のウォークラリーでちゅ。

参加者同士で戦いまちゅから、冒険者をボディーガード替わりに雇わなくてはいけないのでちゅ。

あーた、あたちに協力ちなちゃい!もちろん、報酬は出まちゅよ!」

「……そういう、ことなら、依頼、受ける、構いません」

アフィアは淡々と言って頷いた。

「うち、格闘、雷撃、使います。あと、魔法、弱体化、無効化する、霧、あと、飛行、使います」

「ふむふむ」

最もらしく頷きながらアフィアの言葉を聞くミディカ。

傍目で全くタイプの違う2人だが、テンポの違いに苛立つことはないようで。

「格闘、とは、体術のことで間違いありまちぇんか?

前衛に立って戦えるという認識でいいでちゅね?」

ミディカの問いに、アフィアはゆっくりと頷いた。

「体術、です。試験中、前衛、します」

「ほう!それは頼もちいでちゅね!」

少し嬉しそうに表情を広げるミディカ。

「雷撃とゆーのは、魔法でちゅか?それとも、あーたのブレスのことでちゅか?」

ブレス、という言葉に、アフィアの動きが一瞬止まる。

なるほど、幼いとは言え上位種族だ。彼の正体など、お見通しというわけである。

それを理解し、アフィアは頷いた。

「雷撃、ブレスです。よく、魔法、間違えられます。あえて、魔法風、使う、誤解させる、あります」

「なるほど。あまり竜族であることはバレたくないとゆーことでちゅね。

了解ちまちた。あたちもあーたの正体については黙っておきまちゅ」

特に詮索することはなく、そう言って頷くミディカ。

彼女は更に続けた。

「飛行、とは、浮遊の術を使うとゆーことでちゅか?それとも、竜変身して飛ぶとゆーことでちゅか?

後者だとちたら、使うのは現実的ではないでちゅね。

もっとも、あたち自身が飛行の術を使えまちゅから、あーたの力に頼ることはないでちゅけど」

「飛行、翼、です。部分変身、できます」

アフィアは言って、指先をすっと出す。

すると、その指先だけがふわりと、青い羽に変化した。

感心して頷くミディカ。

「なるほど、変身技術を磨いたのでちゅね。あーたはなかなか努力家のよーでちゅね。

わかりまちた、あーたがついてこれるなら、あたちも遠慮なく飛行の術を使いまちゅ」

「わかり、ました」

「あとは……霧、といいまちたね。魔法を弱体化する霧、とゆー解釈であってまちゅか?」

「その通り、です」

「その霧をコントロールすることは可能でちゅか?

霧を発生させる範囲、方向、無効化の対象を操作できまちゅか?

魔法を無効化させる霧で、あたちの魔法まで無効化されてはたまったものじゃないでちゅからね!」

「……」

アフィアは僅かに眉を寄せ、自身が使える霧のことについて話した。

「んむー……」

とたんに難しい顔をするミディカ。

「それは、ちょっと使われるとマズいでちゅね……その能力は封印しとくがいいでちゅよ」

その言葉にアフィアも頷き返す。

「霧、基本、使用、やめます。必要、思った時、相談、します。」

「そーしてくだちゃい。仕組みには興味ありまちゅが…今はその時ではないでちゅからね」

ミディカが嘆息して言うと、アフィアは更に言った。

「ほか、希望、ありますか?」

「特にはないでちゅね。

あたちも雷の魔法を使いまちゅ。あーたのブレスと合わせれば相乗効果が期待できそうでちゅね!」

ウキウキと楽しそうなミディカ。

アフィアはしばらく黙ってそれを見ていたが、ふとポツリと漏らした。

「優勝する、なにか、報酬、ある、ですか?」

きょとんとするミディカ。

「?それは、優勝したら特別ボーナスがあるのかとゆー意味でちゅか?」

不思議そうに首をかしげて。

「あーたを直接雇うのは、あたちではなく学校でちゅ。あたちがあーたにお金払うわけではないでちゅよ?学校からボーナスが出るとゆー話も特に聞いておりまちぇん」

言ってから、ふむ、と唸る。

「まー、あーたがボーナス出ることでモチベーションが上がるとゆーならば、あたちのポケットマネーで出ちてあげてもよいでちゅよ?

いくらくらいいりようなのでちゅか?交渉には応じまちゅ」

ビジネスライクに話を進めようとするミディカに、アフィアはゆっくりと首を振った。

「うちの、報酬、ちがうです。

ミディカさん、気合い、入っている理由、気になりました」

「あたちがでちゅか?」

「はい。ウォークラリー、優勝、報酬……言葉、適当でなかった、です。賞品、何か、出る、ですか」

「あー、そーゆーことでちゅか」

納得いった様子で頷くミディカ。

「優勝者には、天の賢者様のマジックアイテムが授与されるのでちゅよ!」

「天の……賢者、さま」

「あーた、知ってまちゅか!天の賢者様といえば、魔道士では知らない人はいないチョー有名人でちゅ!

数々の魔道具を産み出し、その正体は謎に包まれている神秘のお方…」

うっとりとした様子で語ってから。

「その天の賢者様のアイテムがもらえるとあれば、魔道士にとっては十分な報酬でちゅ!気合も入るってもんでちゅよ!」

きっぱりとそう言い切った。

以前ともに依頼を受けた冒険者にこんな人がいたな、などと冷静に考えつつ、頷くアフィア。

「天の賢者、よく、しらないです。けど、ミディカさん、とてもほしがる、わかりました。うちも、なるべく、頑張ります」

「期待ちてまちゅよ!」

ミディカは満面の笑みを浮かべて、アフィアに言うのだった。

「初めまして、ミーケン・デ=ピースと申します」

「校長から伺っておりますわ。

わたくしはクリシュナ・ラスフォード。クリスで構いませんわ」

鷹揚にそう頷いたのは、いかにもお嬢様という風体の女性だった。

年の頃は二十代前半ほどだろうか。派手な癖のあるブラウングレーの髪に、勝気そうな紅い瞳。高級そうな服に身を包み、品のよい化粧を施したその姿は、身分の高さを思わせるものだった。

待ち合わせ場所である魔道学校のサロンとは、調和しているようなしていないようなアンバランスさがあった。

その雰囲気に気圧されたように背筋を伸ばし、ミケは彼女に向き直る。

「魔導師ギルドで魔導師をしていて、冒険の経験はあります。風の魔法と回復魔法が得意です。腕は、……ふ、普通ですかね?」

「まあ。普通が聞いて呆れますわ。謙遜も度が過ぎると嫌味の域になりましてよ」

クリスは僅かに眉を顰め、嘆息した。

「わたくし、前回も参加しておりましたの。

校長の命で標的になった貴方のご活躍、あちこちから聞いておりますわ。

わたくしは残念ながら、貴方と直接対決することはございませんでしたが、前回の優勝者、ルキシュクリース・サー・マスターグロングさえも貴方の前に一度は敗れ去ったと伺っております」

「あ、はあ、まあ確かに、そうなんですけど」

ミケは居心地悪そうに身動ぎをする。

「んー、謙遜というか、封印かかりますので、普通よりも大分腕は落ちるんじゃないかと思うので、素直にそう言ったつもりでした。お気に障ったなら 申し訳ありません」

「ええ、伺っておりますわ」

クリスはゆっくりと頷いた。

「それほどの実力を、今回はアンフェアということで封印されると。校長からそう伺っております。

残念ではありますけれど、自分の実力で勝たなければ意味がございませんから。

せいぜい、わたくしの足を引っ張らないようお願いいたしますわね?」

「あ、はい。足を引っ張らないように頑張らせていただきます。

問題を一緒に考えたり、アシストしたりはできますのでお手伝いさせてくださいね。……アシスタントになれれば良いのですが」

どう言えばいいのか、というように早口で言ってから、再び丁寧に頭を下げるミケ。

「封印はかかりますが、精一杯頑張りますので、よろしくおねがいします」

「ええ、こちらこそ」

クリスはにこりと綺麗に微笑んだ。

「それで、風魔法と回復魔法ができるのは伺いましたけれど。

それは、魔法しかお出来にならないということでよろしいですわね?」

「そうですね、僕は魔法しかできません。魔法での援護が得意なんです。

他にできること……使い魔もいますので、手数は少し増やせるかと思います。……まぁ、後は肉の壁になれるくらいじゃないでしょうか」

冗談のように苦笑して言うと、クリスはじろりと彼を睨んだ。

「肉の壁、というのは、壁になりうる肉体を持った者のみが吐ける言葉ですわ?…正直、貴方の肉体で壁と豪語するのは、肉に対して失礼というものでしてよ?」

呆れたような口調で言われ、ミケもさらに苦笑を深める。

「ま、そうですね。正直、僕も壁にするにはぺらぺらなんで、できたら使いたくないです。

ま、どうしようもなかったら、ということで。回復魔法で、 頑張ります、そこは」

「不向きなものを無理してやって欲しいとは思いませんわ。適材適所、それは実力があるない以前の問題でしょう?

戦いの際はわたくしが前に出て、貴方は後ろで援護をなさる、ということでよろしいですわね?」

「クリスさん、戦いの経験がおありなんですか?」

少し驚いたように、ミケは言った。

「戦いに望むというのであれば、確認させていただきたいんですが。

クリスさんは、何が得意で、どんなことができるか教えていただいてもよろしいですか?前衛、立てるのでしょうか?」

ともすれば失礼なこの物言いにも、クリスは嫌な顔もせず頷いた。

「わたくしのエレメントは風。攻撃魔法も風を中心としております。防御や回復の魔法は少々苦手ですわね。貴方の働きに期待しておりますわ。

前衛に向いているか向いていないかという問いならば、この学校に所属するもので向いている者の方が少ないと申せましょうが…貴族の嗜みとして、最低限の護身術は学んでおります。外に出て魔物と戦う、というような実戦の経験はございませんけれども。

少なくとも貴方よりは、前衛に立つ資質はあると断言できますわね」

「ありがとうございます。魔法は風中心なのですね……わかりました。……では、すみませんが、前衛、よろしくお願いします」

こちらも、少々無礼な物言いにもかかわらず、ミケは素直に頷いた。

「それと、前回のルールが今回も適用らしいですが、生徒同士の戦闘に対して、どういうスタンスなのかを聞かせてください」

「もちろん、積極的に戦いますわ」

きっぱりと即答するクリス。

「敵を目の前にして逃げるなど、わたくしの誇りが許しません。

たとえ負けることになろうとも、逃げるよりは何百倍もましというものですわ」

「……優勝、目指すんですよね?総合的な勝利を目指しつつ、戦いには撤退はないということで、よろしいですか?」

「そうですわね」

「わかりました、頑張ります。……敵から逃げたくない気持ちは、ちょっと分かる気がしますから」

性格:まけずぎらい の本領発揮である。

正直なところ、クリスの魔導の実力は彼女が目指す高みにはない、と思う。前回優勝したルキシュはもちろん、それ以外に遭遇した幾人かの魔道士の中にも、彼女以上の実力を持つ生徒はたくさんいた。

魔封じのリングで実力を制限された彼がどこまで助けになれるか、正直不安ではあるが。

(ん、まぁ、本当に役に立たなかったらガラスの壁になるしかないな)

そんな、物騒な覚悟をする。

そうして、ミケは予定していた最後の質問をした。

「最後に。クリスさんは、今回野宿はしますか?」

「致し方ありませんわね」

本当に仕方なさそうに、クリスは嘆息した。

「必要なものは学校で支給してくださることですし、1日くらいは我慢いたしますわ。

これも乗り越えねばならない試練ですものね」

「……野宿は乗り越える試練なんですね……たまには、面白いかも知れませんよ」

「良いですわね、慣れていらっしゃる方は」

嫌味ともなんともつかぬ調子でそう言って、もう一度嘆息するクリス。

ミケは気を取り直して、前向きに話をまとめた。

「じゃあ、結構遠くまで行けそうですね。高得点とか回れそうでよかった」

うんうんと一人で納得して、言葉を続ける。

「課題については、今の質問で最後なのですが。それとは関係のない、純粋な興味からの質問をしても良いでしょうか?」

「ええ、どうぞ?」

「……貴族の嗜み、と先ほどおっしゃっていましたが、魔法も嗜みとして、ですか?

クリスさんの家は、何かの名家、とか だったりするのですか?」

その言葉に、クリスはじろりとミケを見やった。

「貴方、ご出身は?」

「え?あ、あの、ザフィルス、ですけど」

逆に問い返されるとは思わず、戸惑うミケ。

クリスはため息をついた。

「……そう、フェアルーフではございませんの。それならば仕方がありませんわね。

ラスフォード家は代々王家にお仕えし、フェアルーフの繁栄に貢献してきた家系ですわ。

わたくしも自らの力を磨き、ゆくゆくは国家の繁栄に貢献したいと考えておりますの。そのためにわたくしが選んだのが、魔法、というわけですわ」

誇らしげに微笑むクリス。

だが、ミケの頭の上から疑問符は消えない様子だ。

「……不勉強で申し訳ありません。ええと、それは政治で、とか武力で、ということではない家柄ということですよね?繁栄にどのように貢献されたのですか?

……魔法でどのように貢献されるのですか?」

「一つの家が、何か一つの才で貢献しなければならない決まりがございますの?」

聞きようによってはどころか、貴族に対して全力で失礼な問いを投げかけるミケに、こちらも意味がわからない、というように、クリス。

「ラスフォード家は武力に秀でた者は軍に、帝王学に秀でた者は政治に、それぞれ自らの才を国のために活かす形で尽力してまいりました。

貴方のお国がどのようなところであるかは存じ上げませんが、フェアルーフも宮廷魔術師を擁しております。十分に貢献ができると存じますけれども?」

「……はあ、なるほど……」

ここにミリーがいたらもう少し世渡りを覚えろと叱責されそうな様子で生返事を返すミケ。

クリスは仕方なさそうに溜息をついた。

「まあ、よろしいですわ。冒険者にわたくしたちの志を理解していただけるとも思いませんし。

せっかくこうして、依頼を受けていただけるのですから。貴方の無礼は許して差し上げますわ」

「あっ、はい、あの、すみませんでした」

何が無礼かすらわかっていない様子で、それでもとりあえず頭を下げるミケ。

クリスはまだ僅かに沈鬱そうな表情で立ち上がると、優雅な仕草で礼をした。

「それでは、また当日お会いいたしましょう。ごきげんよう、ミーケン・デ=ピース」

「えっ」

いきなりフルネームで呼ばれ、動揺するミケ。

「えーと、フルネームでなくて、ミケと呼んでくださると嬉しいんですけども……」

「まあ、何故ですの?」

クリスはまた、理解できないというように目を剥いた。

「名前は自らのルーツを示す大切なものですわ。

略称などでない、親から与えられた名と、家から与えられた姓を、そぎ落とすことなく呼ぶのが礼儀というものではございませんか」

「……ああ、なるほ……じゃなくて!え、ええと、それはそれとして、ミケと呼んでくれると嬉しいんですが!

というか、僕もフルネームでお呼びした方が良いんでしょうか……?」

「貴方は貴方の好きなようになさればよろしいですわ?」

当然、というように頷くクリス。

「わたくしもわたくしの流儀を通させていただきます。それでよろしいのではなくて?」

「い、いえ、あの……仰ることは、わかります。『己が名を誇れ』と言われて育ちましたから。僕は、自分の生まれやルーツを否定しません。それに相応しい自分でいたいと、思っています」

「なら、よろしいではございませんか」

「……でも、それはそれとして、愛称ですので、ミケと呼んでほしいな、と思うんですけども。……呼ばれる方としても、その方が慣れていますので」

「…仕方がありませんわね」

何度目かのため息をついて、クリスは首を振った。

「では、ミケ、とお呼びすればよろしいの?

光栄に思いなさいな、このわたくしが愛称を呼んで差し上げることなど滅多にございませんわよ?」

「……ありがとうございます。助かります。あ、で、僕はなんとお呼びすれば…?」

「ですから、お好きになさったら良いですわ」

「では、クリスさん、でいいですか?」

確か、ミリーがそう呼んでいた気がして、そう言ってみる。

クリスは興味なさげに手をひらひらと振った。

「それで構いませんわ」

「では、クリスさん。改めて、よろしくお願いします」

「ええ、こちらこそ」

クリスはもう一度優雅に礼をすると、にこりと顔だけの笑みを浮かべた。

「ごきげんよう、ミケさん」

「あなたがぁ、パスティを助けてくれる冒険者さん?」

声をかけられて顔を上げたグレンは、そこにいたふわふわとしたものに絶句した。

年は彼と同じくらいだろうか。しかし、ふわふわの金髪に青い瞳、そして白を基調したヒラヒラのロリータ服が、彼女を随分と幼く見せている。翼人なのだろうか、白い翼が後ろから覗いていたが、確か翼人は翼を収納できるはずだ。何故出しているのだろう、と基本的な疑問が沸く。なんにしろ、待ち合わせ場所であるこの風花亭にはびっくりするほど場違いだ。

「どうしたのー?」

言葉を返せず呆然と女性を見やるグレンを、彼女は不思議そうに覗き込んだ。

慌てて、立ち上がって姿勢を正す。

「あ、あんたが魔道学校の生徒か?」

「うん、そうよー」

彼女はふわりと可愛らしい微笑みを見せた。

「パスティ・アーニャっていうのー」

「……グレン・カラック。冒険者だ」

「うふふ、よろしくねぇ、グーちゃん」

「グーちゃ……?!」

いきなりちゃん付けで呼ばれ、再び絶句するグレン。

「どうしたのー?」

「い、いや……頼むからちゃん付けだけは辞めてくれ…その呼び方はフリーダムすぎる師匠を思い出すんだ」

ついでに、そのフリーダムな師匠に色々と悪戯された思い出も。

がっくりと肩を落とすグレンを、不思議そうに見つめるパスティ。

「どうしてー?可愛いじゃない、グーちゃん。あっ、パスティのことも、パスティ、って呼んでね?よろしくね、グーちゃん」

「だから……!」

「うふふ、そんな怖い顔しちゃ、めーよ?パスティ、喧嘩はキライなの。仲良くしてね?」

「ったく……」

「それでぇ、今日は、顔合わせも兼ねて、ウォークラリーの打ち合わせって聞いてるんだけどぉ…」

マイペースに話を進めるパスティに、グレンはぐっと何かをこらえてから、おもむろに口を開いた。

「あ、ああ…依頼を受けるにあたっていくつか確認しておきたい。

1つがウォークラリーの方針。優勝目指すのか適当にやるのか、戦闘するのか逃げるのか」

そこまで言って、眉を顰めて。

「……というか、喧嘩嫌いなのにこの乱暴なゲームに参加した理由は何だ?」

「えー?」

パスティは不思議そうに首をかしげた。

「魔法を使ったレクリエーションの中でー、自分の実力をぶつけ合うだけでしょー? 戦うひとが憎いわけでも、怒ってるわけでもないでしょー? そういうのは、喧嘩って言わないと思うのよ、パスティ」

「なるほど、競技としての戦いは嫌じゃないのか」

納得した様子で頷いて、グレンは質問を続けた。

「次、2つめだ。パスティは何が得意なのか。相手次第だとしても戦う場合があるなら知っておきたい」

「パスティはね、水の魔法が得意なのー」

ニコニコして答えるパスティ。

「回復も得意だし、攻撃もできるのよー」

「なら、最後3つめ。前回のウォークラリーであると便利だったものは?」

「うーんとね、お外でおやすみしなくちゃいけないかもしれないからー、その準備はしたほうがいいかもー。

でも、一通りの道具はね、学校で揃えてくれるのよー」

「そうなのか。野営をするんだな」

グレンは頷いて、改めてパスティの姿を見た。

「それならその服は向かないから、動きやすい服に替えた方がいいだろう。どうしてもというなら止めないが」

「そうおー?」

再び、不思議そうに首をかしげるパスティ。

「グーちゃんがそういうならー、パスティ、当日はもうちょっとアクティブなお服を選んでくるわね」

「だから……」

ちゃん付けをどうにかして欲しいが、グレンは再びぐっとこらえて言葉を続けた。

「…すぐ浮かぶのはこんな所か。 パスティも何か質問があれば遠慮なく聞いてくれ」

「うふふっ、それじゃあねー」

パスティは楽しそうに微笑んで聞いてくる。

「グーちゃんは、どんなことが得意なのー?

戦いになったら、どんなことができるのか、パスティに教えて?」

「えーっと、あぁ、俺の得意な事か。剣術とか体動かすのは割と得意だな。パスティの盾になったり魔術師相手なら攻撃される前に懐入ったり……うまく役割分担できそうだ。

後、火の魔法は使えるが戦闘向きじゃない。コントロールはそこそこだが威力がな……まぁ、焦がさず焼いたり、暖を取ったり、明かりにしたりと野営では使えるだろう」

「そうなのねー。パスティは水系の魔法だから、うまく分担できそうねー」

うんうんと嬉しげに頷いて。

「パスティの依頼受けてくれたひとが、グーちゃんみたいなひとでよかったわー」

「だからグーちゃんは……!あー…うん、まぁいい。好きに呼べ…」

もはや諦めて、ぐったりと返事をするグレン。

彼の破天荒な師匠と違い、この女性は心から悪気なく呼んでいるのだろう。

それでも、師匠と同じく振り回されそうな予感がしたが、なるようになるだろう、とグレンは腹をくくるのだった。

「初めまして、オルーカと申します。依頼を受けることになりました。よろしくお願いいたします。」

オルーカの待ち合わせの場所は、魔道学校の本校舎入口ロビーだった。

待ち合わせの場所に来た少女に、丁寧にお辞儀をするオルーカ。

すると、彼女はわずかに会釈し、淡々と言葉を返した。

「…ヒメミヤ・ヘキよ。よろしく」

オリエンタルな響きの名前通り、少女はナノクニの装束に身を包んでいた。藍色の髪を独特の結い方でまとめ、瞳は今はきっちりとまぶたで覆われている。無表情なのも手伝って、一見して冷たい印象を放つ少女だった。

オルーカは笑顔でヘキに言った。

「ヘキさん、とお呼びしてもよろしいですか?」

「構わないわ」

やはり淡々と答える彼女。

どうにか上手くやっていこうという自分との温度差を感じながら、オルーカはとりあえず話を進めた。

「えっと…じゃあ先ずは、色々確認しておきましょうか?座れるところに行きましょうか」

「打ち合わせをするなら個室が良さそうね」

ヘキはすっと後ろの方を指差した。

「あちらに自習用の個室があるわ。そこに移動しましょう」

「あ、はい」

返事を待たずに歩き出すヘキの後を、オルーカは慌てて追った。

「攻撃魔法は不得手ですが、回復魔法を少しと、 物理攻撃と護衛を得意としています。何か質問はありますでしょうか?」

簡単に自分の出来ることを紹介すると、ヘキは少し考えて、それから淀みのない口調で聞いてきた。

「物理攻撃というのは、具体的にどんな武器を使うの?」

「棍での行動を主としています。簡単な体術も使えます。あ、エレメントは火です。だから火魔法に対する耐性はややあります」

「特に目立つ弱点があれば教えて頂戴。カバーする手段を考えるわ」

「この大会に参加するというのにアレなんですが… 魔法は全般的に苦手なんです。だから、魔法で仕掛けられたトラップとかあったら、すぐ引っかかっちゃうと思います。

あと、あの、頭を使うのもあんまり得意じゃないので…」

申し訳なさそうに言うオルーカ。しかし、すぐに気を取り直して勢いよく言う。

「でも、力技関係なら任せてください!」

ヘキは無言で頷いて、更に質問を続けた。

「回復魔法だけど、少し、というのはどの程度?客観的に判断できる材料を頂戴」

「そうですね、手首をひねったとか、擦り傷とか、少しの切り傷とか…骨折とか、ざっくり剣で斬られた傷とかは治せません。

あと、集中力が必要になるので、基本的に戦闘中には使えません」

「そう。では、魔法は私に任せてもらって、貴女には前衛をお任せするかたちで問題ないかしら?」

ヘキの様子は事務的で、そこには何の感情も見られない。歓迎している様子はないが、かといって不快に思われているわけでもないようだ。

相手の感情が読めないことに少し不安を感じながら、オルーカは苦笑しながら頭を下げた。

「はい、こちらからお願いしたいくらいです。ちょっと、情けなくて申し訳ないんですが。よろしくお願いします」

「ええ、こちらこそ」

「じゃあ、ええっと……次に、ヘキさんのことを教えていただいていいですか?」

「私のこと?」

「ええ。あの、ウォークラリーを進めるにあたって、ヘキさんがどんなことを出来るのか聞いておきたいんですが」

オルーカの言葉に、ヘキは僅かに頷いて答えた。

「エレメントは月。専攻は月と風。 実用的な魔法は風属性のものが多いわ。竜巻やかまいたち、あるいは雷といったものになるわね。

月魔法は回復の他に、感覚を狂わせたり、気分を高揚させたりするものが多いわね」

「すごい。優秀な魔法使いさんなんですねー」

素直に感心して声を上げるオルーカ。

そして、先程からずっと気になっていたことを訊ねた。

「ところで、ヘキさんって、目のほう、不自由なんでしょうか?」

そう、ロビーで顔を合わせてから、ヘキの瞳はずっと開かれることなくとじたままだったのである。

足元や手元を探っている様子はなかったので、それで不自由をしているという感じではないが…

オルーカの質問に、ヘキはまた淡々と答えた。

「視覚に障害があるかという質問なら、ノーと答えるわ。

「ナノクニには、『心眼』と呼ばれる技術があるの。精神を研ぎ澄ませて、生物・無生物問わず、まとっている微弱なオーラを感知する技術、という感じかしら。

心眼を使うには、普通に目を開いてものを見る視覚情報はかえって邪魔なの。だからいつも目を閉じているだけ」

「へえー…そうなんですか。なんだかすごいんですね」

再び感心したように声を漏らすオルーカ。

「じゃあ目を閉じていても、普通の人と同じように物が見えてるんですか?」

「視覚情報が入ってくるかという意味では、ノーということになるわね。けれど、ある意味視覚よりもはっきりと、そこに何があるのかはわかるわ。

貴女の顔の造作はわからないけれど、貴女がどんなオーラを持っていて、今どんな感情であるかということくらいは解るの」

「えっ……そんなことまで分かるんですか」

純粋に驚いて、オルーカ。

「安心して。心が読めるとか、そういうことではないから。もちろん、やろうと思えば読めるけれど、他人の心を読むことは、己の心にも少なくない負担をかけるから」

「そ、そうなんですね…」

どう返事をしていいものか迷っていると、ヘキは何事もなかったかのように話を続けた。

「私は魔法が専門で、物理的な力は振るうのも受けるのも弱い。貴女には、それをカバーする形で動いてもらうことになるわ。

その代わり、後衛での魔法攻撃に関しては任せてもらって構わない。それなりの実力は自負しているつもりよ」

「それがよさそうですね。うまい具合に役割分担できそうです」

にこりと笑うオルーカ。終始無表情のヘキとは対照的だ。

「あとは…この大会に挑むスタンスですね。

確か、生徒同士でも戦っていいっていうルールだったと思うんですけど…ヘキさんはそれについてどうお考えですか?

何がなんでも優勝する!っていうスタンスですか?」

「もちろん、優勝するつもりよ」

きっぱりと言い切るヘキ。

「前回でおおよその様子は掴めたわ。できるだけ効率よくマップを回って、必要ならば他の参加者と交戦して点数を奪う。

最小限の労力で、最上の結果を得られるように動くつもりよ」

「分かりました。そうですね、やるからには優勝狙わないとですよね!」

やる気を見せるオルーカ。しかし、ふっと思い立って、更に続ける。

「…必要ならば、ということは、必要でなければ、他の参加者さんとは戦わない場合もあるということですか?」

「他チームとの交戦は積極的に行うけれど、相手の能力を見極めて引くのも戦術のひとつ。点数欲しさに無駄に消耗するのは得策とは言えないわ。

そのあたりは臨機応変に対応して頂戴」

「なるほど。よく分かりました」

顔を合わせた時から感じている、ヘキの微妙な威圧感を払拭するように、オルーカはにこりと微笑んだ。

すると、ヘキが少しの沈黙のあと、口を開く。

「では、私も関係ない質問をして構わない?」

「え?ええ、構いませんけど…」

今まで事務的なことしか言ってこなかった彼女が、関係ない質問をしてくるのが意外で、きょとんとするオルーカ。

ヘキは少し逡巡してから、それでも口を開いた。

「あなた、苗字はないの? さっき、名乗らなかったわよね」

「え、ああ…そうですね、私もヴィーダに出てきて初めて知ったんですが、 苗字って、皆さん、持ってらっしゃるものなんですね」

言われて思い当たった、というように、オルーカ。

「私は田舎の部族出身なんですけど、そこでは全員、苗字は持ってなくて、いわゆる、なんでしたっけ、えーっと、ファーストネームでしたね。

ファーストネームしか持ってないんです」

「……そうなの」

ヘキは相変わらず目を閉じたまま、表情のない相槌を返す。

オルーカは続けた。

「集落で住んでると特にそれで不自由ないんですけどね。

でも、私も、こうやって都会に出てきて知ったんですが、どうしても必要なときは、部族名をとってアラサニア…オルーカ・アラサニアって名乗るようにしてます」

にこりと笑ってそう言って、それから首をかしげた。

「苗字ないのってやっぱり珍しいでしょうか?」

「…さあ。私も世界中の慣習を熟知しているわけではないから、何とも言えないけれど。

珍しかろうとそうでなかろうと、貴女たちの慣習として姓を持たないという事実は変わらないのだし」

ヘキは理屈っぽく言ってから、ふと声のトーンを落とした。

「……けれど、楽だろう、とは思うわ。家名を負う必要がない、というのは」

ほんの僅か、オルーカも気づかないほどに苦い響きをにじませて。

オルーカはにこりと笑って、ヘキに言った

「ヘキさんの『ヒメミヤ』は、とても可愛らしい響きですね」

「………そうかしら」

今度ははっきりと感じ取れるほどに、苦々しくそう言って。

ヘキは薄く目を開き、髪と同じ色の瞳をすっと逸らした。

「……可愛らしいのは響きだけよ」

「え……?」

吐き捨てるように言った彼女の言葉の意味を問い返すこともできず、オルーカはただ戸惑って彼女を見つめ返すのだった。

§1-3:The opening ceremony

「グーちゃんっ♪」

後ろからぽんと肩を叩かれ、グレンはそちらを振り返った。

「…パスティ」

「うふふ、おはようー」

「…あ、ああ、おはよう……」

魔導学校の校門まで迎えに来てくれたらしいパスティは、先日グレンが言った通り、少しだけアクティブな服装をしていた。

襟がヒラヒラしているのは変わらないが、パステルカラーのベストと同色のキュロットを身に纏っている。髪の毛は両脇でまとめてお団子にし、先日出していた白い羽も今日は収納して、代わりに淡いピンク色の猫のリュックを背負っていた。

可愛らしさは変わらないが、随分と動きやすくなっているようだ。

「……服、本当に変えてきたのか」

「えー?だってぇ、グーちゃんが変えたほうがいいっていうからー」

「……お前がいいなら、俺はそれで構わないが……」

「じゃっ、開会式の会場はこっちよー」

パスティはにこりと笑うと、全く何のためらいもなくグレンの手を取り、校舎の方へと歩き出した。

「おっ、おい……!」

パスティに手を取られたまま、グレンは彼女について歩き出すのだった。

「あーた、こないだとは違う服を着てるんでちゅね?」

開会式の会場に着いてから、ミディカは改めてアフィアの姿をしげしげと眺めた。

先日声をかけた時のような、いかにもな旅装束ではない。むしろいかにも魔術師然とした、黒いローブを身にまとっている。背中にはおそらく部分変身の翼用の切れ込みが入っており、長すぎるマントは彼の背丈に合わせて切られていた。おそらくはこのウォークラリーのために新調した服なのだろう。

アフィアはゆっくりと頷いた。

「魔道士、学校、イベント。魔道士、格好、します」

「まー、服はあまり関係ないと思いまちゅけどねー」

肩をすくめてミディカがそう言ったところで。

「あれ、アフィアさんじゃないですか」

後ろから声をかけられ、アフィアはそちらを振り向いた。

そこには、見知った顔。確か…

「……ミケ、さん」

「ご無沙汰してます」

ごく最近、ともに依頼を受けた魔術師の青年だった。後ろには、学校の生徒と思われる女性がいる。

「ミケさん、依頼、受けた、ですか」

「あ、はい。前回も別口で依頼を受けてたんですが、今回はこちらで」

「別口?」

「校長とタッグを組んで、参加者をボコボコにしてたんでちゅよ」

アフィアが首をひねると、後ろからミディカが嫌そうな顔で補足した。

「……ボコボコ?」

「そうでちゅ。そいつを倒すと高得点、とゆー触れ込みでちたけど、ほとんど返り討ちにあいまちた。あたちもそのひとりでちゅ」

「ミケさん、ミディカさん、倒した、ですか」

僅かに目を見開いてアフィアが言うと、ミケは気まずげに頭を掻いた。

「ええ、まあ…その、仕事だったものですから。その節は、すみません。ルーイさんの妹さんとは知らずに」

「お姉ちゃまを知ってるでちゅか!」

今度はミディカが驚いて言った。

笑顔で頷くミケ。

「はい、以前依頼を受けたことがあって」

「そうでちゅか……」

何故か難しい顔をして唸るミディカ。

その隣で、アフィアがわずかに渋い顔をした。

「…でも、前回、ミケさん、勝った、今回、強敵、なります」

「ああ、それはですね…」

「心配ないでちゅよ」

ミケが言おうとしたのを、ミディカが遮って言った。

「あたちも、そいつが雇われると聞いた時に校長に訴えたでちゅ。

そちたら、ハンデとして魔封じのリング、つけるって言ってまちた。そいつの魔力は今、3分の1以下でちゅ」

「……そう、ですか」

それでも何故かどこか悔しげに呟くアフィア。

と、そこに。

「あれっ、ミケさん…それに、アフィアさんもいる!」

別の方向から声がかかり、名を呼ばれたふたりはそちらを向いた。

「ユキさん。お久しぶりです」

「…ひさし、ぶり」

ユキは見知った顔を見つけて嬉しそうに駆け寄ってきた。

「2人もこの依頼、受けてたんだね」

「はい。僕は前回も、こちらでお仕事させてもらったので」

ミケが答えると、ユキは目を丸くした。

「そうなんだ!それじゃあ、ベテランさんだね」

「そんなことないですよ。生徒さんの協力をするのは、僕も初めてです。

お互い、精一杯頑張りましょう」

「うん!よろしくね」

そんなやりとりが目立ったのか、他にも彼らに声をかけてくる者がいた。

「あーっ、ミケとユキだー!」

甲高い声に振り返ると、こちらへ駆け寄ってくるミアの姿。

「あれっ…ええと、ミア……ちゃん、だっけ?」

ユキがようやく名前を思い出すと、ミアは嬉しそうに彼女を見上げた。

「うん!ナイトメアホテル以来だね!」

「ミアさんは、こちらの生徒さんなんでしたっけ」

ミケも笑顔で話しかける。

「では、そちらの方が冒険者さんですか?」

と、セルクの方を見て。

セルクは驚いて首をぶんぶん振った。

「い、いえっ、僕は、あの」

「違うよ、ミアが冒険者なの!」

「え?」

セルクの説明を遮ってミアが言うと、ミケとユキはきょとんとして彼女を見下ろした。

「ミアちゃんが、冒険者…?」

「そうなの!ミアもね、参加しようとしたんだけど、年齢制限があるーって参加できなかったの!

だから、セルクの依頼を受けて、参加することにしたんだよ!」

「生徒の年齢制限はありで、冒険者は無しっていうのはどうなんでしょうか……」

「確かに、依頼書に年齢の指定はなかったけど…ね」

ミアの話を聞いて、苦笑して顔を見合わせるミケとユキ。

それを聞いているのかいないのか、ミアは満面の笑顔を2人に向けた。

「知ってる人がいて、びっくりしたよ!今日はお互い、がんばろーね!」

「はい、よろしくお願いします」

そんな会話を交わしているところに、更にまた新たな人物が声をかけてくる。

「ミケさん、ご無沙汰してます」

その声に振り向けば、そこにはオルーカの姿。

「オルーカさん!また参加されるんですね」

「はい。ミケさんは今度は、生徒さんのサポートをされるのですね」

「はい、前回楽しそうだなーって思ってたので。オルーカさんは、今回は……」

「あ、はい、こちらのヘキさんのサポートを」

ちらりと見たヘキは、ユキの後ろに立つヴォルフの方を向いている。

オルーカはミケに視線を戻すと、その向こうにいるアフィアに目を止めた。

「あ、アフィアさんもいらしたんですね」

「……ひさし、ぶり」

「ふふ、知った顔がいて嬉しいです。今回もよろしくお願いしますね」

「はい、こちらこそ」

微笑みが交わされたところで、場内に大きな音が響き渡った。

「はい、静かにして頂戴」

壇上を見上げれば、ミリーが胸を張って会場を見下ろしている。

その姿を見て、ざわざわとしていた場内がしんと静まり返った。

ミリーはそれを確認すると、満足げに微笑んで、再び拡声の魔法で声を響かせる。

「みんなご苦労様。そして、雇われた冒険者の人たちもお疲れ様。

今から、お待ちかねの『マジカル・ウォークラリー』第2回を開催するわ」

前回と同じような宣言が響き渡り、会場内の生徒たちの表情が引き締まる。

「それじゃ早速、ルールを説明するわね。

基本的には前回と一緒だけど、初めての人もいるだろうから最初から説明するわ。

まず、プレイ期間は今日と明日の2日間。一晩を越すことになるから、そのつもりでいて。

野営のための装備は用意したから、好きなだけ持っていって使って構わないわ。

食料と水、携帯毛布、まあ必要ならテントとかも持っていきなさい。重いけど。ていうか水は魔法で出せるわよね。

コンパス代わりの座標針は用意したわ。これも好きに使って構わないわよ」

「…ねえ、座標針、って?」

ユキが小声で聞くと、ヴォルフも低い声で答えた。

「現在位置を示す魔道具だ。時間の測定も正確にできる」

「へぇ……」

舞台上ではミリーのルール説明が続いている。

「スタートはこの後すぐ。タイムリミットは明日のミドルの刻。実質1日半のプレイになるわ。

あなたたちには、この地図の中を探索してもらうことになる」

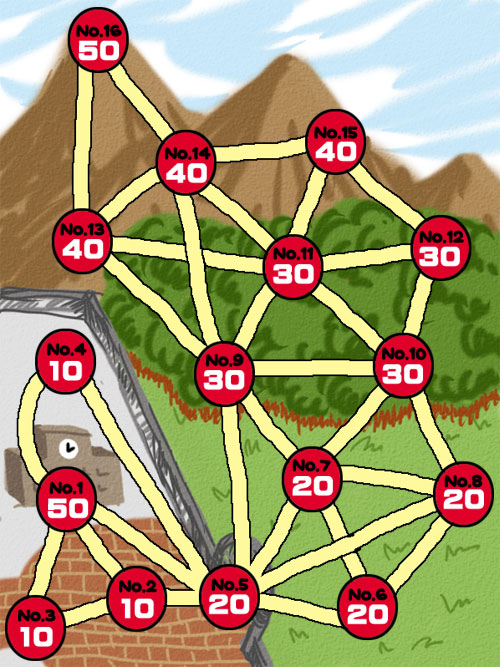

ぱきん。

ミリーが言って指を鳴らすと、彼女の横に大きく地図のようなものが現れた。

現れた地図を指示棒で指し示しながら、説明を続けるミリー。

「エリアはこの学校をスタートに、学びの庭、東門から出た草原、その北の森、さらに北の山になるわ。

この、赤丸にNo.1と書いてあるところがスタート及びゴール。ここをスタートして、赤丸で示しているチェックポイントを回って課題をクリアして回ってから、制限時間内にゴールに戻ってきて頂戴。

その地図の道順の通りに進めば、まず迷うことはないと思うけど。

ちなみに、移動術の使用はOKよ。使えるものは何でも使いなさい」

びしびしと地図を指し示しながら、簡潔に説明していく。

「この赤丸がチェックポイント。ここで先生が待っていて、課題を提示してくるわ。

このNo.1もチェックポイントよ。スタート及びゴール及びチェックポイント、ということね。課題には取り組んでくれてもスルーしてくれても構わないわ。これは他のチェックポイントも同じ。

赤丸の中に白字で書いてあるのが点数よ。課題をクリアすると、この点数がもらえる、ということ。

当然、課題が難しければたくさん点数がもらえるから。

難しい所を狙って高得点を稼ぐか、簡単な所をたくさん回ってちまちま稼いでいくかは自由よ。

もちろん、一度クリアした・失敗したチェックポイントにもう一度挑戦することは出来ないわ」

そこまで言って、サイドテーブルにあったペンダントのようなものを取り上げ、掲げる。

麻紐のついた水晶玉のようなシンプルなつくりのペンダントだ。水晶玉自体は、大きな飴玉ほどの大きさである。

「点数は課題をクリアすると先生がこの水晶玉に記録していくの。こういう風に」

言って、サイドテーブルからもうひとつ別の魔道石を取り上げ、こつんと水晶玉に触れさせた。

すると、水晶玉にぽっとほのかな光が灯り、中に「10」と表示される。

「今のこれで、10点記録された、っていう感じになるわ。ゴールした時にこの水晶玉に表示されている点数が一番多いコが優勝。

ただし、ゴールがミドルの刻を過ぎると過ぎた時間に応じてペナルティがつくから、それは気をつけて?

逆に、ゴール時間より早く来ても点数が加算されたりはしないから。時間配分に注意してゴールしてね」

言いながら、先ほどの魔道石をサイドテーブルに置き、今度は水晶玉のペンダントと同じものをもうひとつ手に取る。

「で、この水晶玉。ここの、紐についている金属部分が起動スイッチになっててね。

ここを持って、他の水晶玉に触れさせて、一定の音声信号……つまりは呪文で起動するようになっているわ」

そう言って、新しく取り上げた方の水晶玉の金属部分を持って、先ほど点数を記録した水晶玉に触れさせる。

「ムーブ」

呪文と共に、双方の水晶球が赤い光に包まれ、水晶玉に表示されていた「10」という数字は吸い込まれるようにもうひとつの水晶玉へと移動していった。

生徒たちと冒険者たちの表情が引き締まる。

「こんな風に、他の参加者の点数を奪うことが出来るの。

1回に奪える点数は30点。でも今みたいに30点未満しかない場合はある分だけしか奪うことは出来ないわ。

1回奪った人からもう一度奪うには半刻経たないと無理なようにしてあるから、一度に30点以上奪うのも不可能よ」

にこり、と笑うミリー。

「他の参加者から、こうして点数を奪うことは許可するわ。そのための手段も、こちらからは一切制限しない。

ただし、死なないように手加減はなさい。点数を奪う以上の度を越した破壊行為とみなした場合、即刻失格とするわ。

この水晶玉は、参加者本人が首にかけること。それ以外の持ち方をしていたり、雇った冒険者に持たせるのは禁止ね。

何らかの方法で相手をダウンさせるか、あるいは何らかの形で勝負をしてお互いに納得の上で点数を移動させて頂戴」

参加者たちの間に緊張が走る。

微妙な沈黙の中、ミリーはさらに続けた。

「それから、ゲーム中はあたしがエリア内をうろつきまわって、あたしを倒したら高得点、だけどあたしも全力で反撃するから」

ミリーの言葉に、会場内がざわざわとどよめきだす。

ミリーはにまりと笑って、言葉を続けた。

「……ってしようと思ったんだけど、前回同様、それもやめておくわ」

会場内に安堵の空気が広がる。

ミリーは再びにこりと笑うと、言葉を続けた。

「今回は、あたしを捕まえたら高得点、というルールに変えるわ」

再び会場にざわめきが走る。

ミリーは説明を続けた。

「あたしは、あなたたちの姿を見たら逃げる。ただし、逃げるだけよ。あなた達への攻撃行為と、移動術の使用はしないわ。

どうにかしてあたしを捕まえたら、50点あげる。どんな手段を使っても構わないわ。攻撃をしてもいいし、冒険者と連携をして囲い込んでくれてもいい。あたしは攻撃を受けても、あなたたちに何もしないことを誓う。

もちろん、チャレンジを放棄するのも構わないわ。それは、あなたたちの好きにして頂戴。無駄なことをしたくなければ、それでも構わないわ。

あと、点数をもらえるまで何度でもチャレンジが可能よ。一度捕まえられなくても、作戦を変えて何度でもトライなさい」

なおもざわざわとどよめく中で、ミリーはさらに説明を続ける。

「東門からこちら側…要するに街中での戦闘は禁止ね。あたしも街中の地区には行かないから、街中での追いかけっこも発生しないわね。

どーーーーしても戦闘したくないコは、街から出ないことね。まあ、街中は得点が低い所ばかりだけど」

エリア内はできるだけ見回るけど、万一自分たちでも治せないほどのケガを負ったり、やむをえない事情でリタイアする場合、その他想定外の緊急事態が起こったら、知らせて頂戴」

と、再び先ほどの水晶玉を手に取って。

「さっきのこの水晶玉、通信アイテムにもなっているの。さっき、点数を移動させる時にやったのと同じように、この金属部分を持って『コール』と唱えれば、そのままトルスのところに繋がるようになってるわ。発信機にもなっているから、すぐ飛んできてくれるわよ。

ただし、コールを使った時点でリタイアになるから、出来るだけ自分たちの力で解決するように」

そう説明してからまた戻す。

「それから…あとはなんだっけ。

ああ、さっき野営の道具は用意したから好きなだけ持って行って、と言ったけど、別に野営しなきゃダメってことじゃないから。

ストゥルーの刻からライラの刻までは、チェックポイントもお休み。チェックポイントを回ることは出来ないから、まあ明日に備えて早めに休んでもらっても、街まで戻ってきてもらっても、休んでる他のグループに奇襲をかけてもらっても構わないわ、自由にして頂戴」

また不穏な発言に、生徒たちの間にどよめきが走る。

説明は以上のようだった。決してコピペではない。コピペではないので見比べ禁止。

ミリーはもう一度会場内を見渡すと、胸を張って声を張り上げた。

「それじゃ、今から四半刻後にスタートだから、それまでに相談と準備をして正門前に集合ね」

その言葉に、一同の表情が引き締まる。

「健闘を祈る!」

今ふたたび、ヴィーダでもっとも熱いウォークラリーが幕を開けようとしていた。