§1-1:The opportunity

「…うん?」

「あれっ」

展示してあった魔道書に同時に手を伸ばした2人は、その指先がぶつかった所できょとんとして顔を見合わせた。

二十歳ほどの青年と、まだ二十歳には届いていなさそうな少女。

少女の方は長い金髪をポニーテールに結い上げ、大きな瞳が愛らしい。赤を基調とした少し露出度の高い服が、メリハリの利いたスタイルと共にやや目の毒だが、快活な表情と身に纏うオーラのせいか少しもいやらしさを感じさせない。

名を、レティシアといった。

「あ、あなたもこの魔道書、欲しいの?」

レティシアは少し驚き、そして同じものを求める仲間がいたことの喜びが入り混じった表情で、青年に問うた。

「…君もこの魔道書を?」

青年は僅かに眉を寄せてレティシアを見た。

白を基調とした、いかにも質の良さそうな上品な服を纏った男性である。緩くウェーブのかかった金髪と青い瞳、文句なしに整った顔立ちは、どこぞの王子様と言っても通りそうなほどだった。

レティシアは少しくらりときそうになりながらも、(ダメダメ!私にはミケっていう人がいるんだから!)と奮い立たせ、再び魔道書に目をやる。

「困ったわねえ、もうこれここに一冊しかないわ。発売したばかりで人気みたいだし……」

レティシアが困ったようにそう言うと、青年はふっと笑みを浮かべた。

「残念だけれど、これは僕が買わせてもらうよ。

君のような庶民には相応しくない、僕の手にあってこそ価値を持つものだからね」

「え?」

振ってきたあまりにも予想外の言葉に、絶句して青年を見上げるレティシア。

青年はもはや嘲笑としか取りようのない笑みを深めて、さらに言った。

「そもそも、君に魔法なんて使えるのかい?」

「なっ……失礼ね、何その言い方!そりゃ私は庶民だけど、魔法使うのに庶民かどうかなんて関係ないじゃない!!」

険しい表情で言い返すレティシア。

「子どもみたいに見えるからってバカにしないで!

私、こう見えても冒険者として独り立ちして、ちゃんと実戦もくぐり抜けてきたのよ。もちろん魔法の力を使ってね!」

「なんだって?」

青年は意外そうに目を見開いた。

「冒険者、だって?君が?」

「そっ……そうよ。何か悪い?」

実を言えば自分ひとりで解決したり実践で勝利をした経験は少ないので、あまり胸を張って冒険者といえるかどうかは不安なのだが、とりあえずそれは押し隠して睨み返すレティシア。

青年はそれは気にならないのか、値踏みするように彼女を頭から足先まで見回し、それから再びにやりと笑った。

「…ふぅん……ま、君のような図太そうな人だからこそ冒険者なんてやれているのかもしれないね」

「なっ……図太そうって…!」

さらに失礼な物言いに絶句するレティシア。

そんな彼女の様子を気に留める様子もなく、青年は展示されていた魔道書を手に取ると、ポンとレティシアに渡した。

「へっ?」

「ま、いいだろう。君にこの魔道書を譲ってあげてもいいよ」

「え、い、いいの?ありがと……」

拍子抜けした様子で魔道書を受け取るレティシア。

青年は変わらぬ表情で続けた。

「その代わり、僕の手伝いをしてもらう。ついておいで」

言うが早いか、踵を返して店の外に出て行ってしまう青年。

「え、ちょ、ちょっと勝手に……もう、なんなのよー!」

レティシアは戸惑いながらも、手早く会計を済ませて青年の後を追うのだった。

「ここが風花亭…道中、他の冒険者共が噂しておった『ヴィーダに来たら先ず此処!』という店か…」

ヴィーダ市街、大通り。

その一番目立つ場所に居を構える『風花亭』が一望できる少し離れた場所に立った男性が、重々しい口調でそう呟く。

群青色の、この辺りではあまり見かけぬ装束は、知っている者ならナノクニの民族衣装であることがわかる。細い黒髪は肩口で適当に揃えられ、紺色の瞳は少し眠たげな色を見せている。

名を、ショウといった。

「噂が正しければ、ここなら仕事が手に入るはずじゃの。何か実入りの良い仕事か楽しめそうな仕事が……あればいいんですが。先ずは行かなければ始まりませんね」

ショウは重々しい口調を唐突に敬語に切り替え、ゆっくりと足を踏み出した。

からん。

「いらっしゃい」

ドアベルを鳴らして入ってきたショウに、風花亭のマスターはいつものように声をかけた。

「失礼、仕事を探しているのですが」

先ほどの様子とは打って変わった紳士的な口調で、ショウはにこりとマスターに微笑みかける。

「そうか、じゃあこの嬢ちゃんと一緒だな」

マスターは豪快に笑って、彼の正面にいた人影を視線で示した。

ゆっくりと振り返りショウに視線を移したのは、ショールを纏った女性だった。ショールからこぼれる淡い金髪と優しげな光を宿した淡い緑色の瞳。ショールで半分ほど隠されていても、思わずため息が出るほどの美貌だ。

名を、ベルといった。

ショウは変わらぬ優しげな笑みを今度はベルに向けた。

「貴女も、お仕事を?」

「あ……はい」

ベルもそれにつられるようにしてにこりと綺麗な笑みを見せる。

「そうなのですか。このようにお綺麗な方が冒険者をしているとは、意外ですね」

笑顔のままつるりとナンパ発言をするショウ。

まあ確かに、こんな儚げな美女が冒険者をやっているとはあまり思わないだろう。

ベルは苦笑して、ショウに言った。

「いいえ、普段は旅の一座で興行をしておりますの」

「興行を……芸事をしていらっしゃるのですが。それも少し、意外です」

「一座で歌い手をしております」

「ああ……それなら納得できますね」

優しく儚げな雰囲気のベルから綺麗な歌声が紡ぎだされる様子を想像し、納得するショウ。

ベルは続けた。

「つい昨日、ヴィーダに到着いたしまして。次の興行までまだ少し間があるものですから、一座の人間はこのようなときに日雇いのお仕事などでお金を入れることになっているのです」

「なるほど。興行一座の方々にも色々と苦労があるのですね…」

「ふふ、旅から旅というのは色々な経験ができるようですが、実際のところ、どの町に行ってもすることは変わらないという事が多いものです。ですから、こういう時くらい、いつもと違うような事をしたいではありませんか」

「ふふ、そうですね」

微笑みあう2人に、マスターも笑顔で声をかける。

「ま、化け物退治だの荒くれ向けの仕事ばかりじゃねえ、手軽に出来るものもあるから、じっくり見ていってくれよ。

依頼掲示板はあっちだぜ」

「恐れ入ります」

「ありがとうございます、では」

ベルとショウは丁寧に礼をして、マスターが指し示した掲示板へと足を運んだ。

大きなコルク板に所狭しと貼られた紙は実に種々多様で、この酒場がヴィーダ随一の冒険者宿であることを伺わせた。

「盗賊退治…植物採集……怪しげな荷物の配達…、今一つ心惹かれる物がありませんね。あ、海賊討伐の依頼が…残念、締め切りですか……」

数ある依頼票の一つ一つに目を通しながら言うショウの横で、ベルも同様に視線を走らせる。

「…やはり、魔物退治などは荷が勝ちすぎますけれども…」

「本業は歌い手さんですからね。店主殿の仰るように、荒くれ向きのお仕事は向かないでしょう」

「ふふ、魔道は多少使えますけれども。それでも、あまり大きな怪我をする可能性があるものは…」

そんな会話を交わしながら、2人は一つ一つ依頼票を確認していった。

と。

「あら……これは」

「どうしました?」

「いえ…この辺りの依頼、全て連絡先が同じではありませんか?」

「連絡先が…?」

ベルに言われ、ショウは彼女が指し示した依頼票に目をやる。

なるほど確かに、依頼人の名前は全て違うが、連絡先の欄にこぞって同じ場所の名前が書かれている。

「フェアルーフ王立魔道士養成学校……確か……」

と、ベルが呟きかけた、そのときだった。

「ええっ?!これって、あの高名なミレニアル・シーヴァンさんが校長をしている魔道師育成学校ですよね?!」

唐突に、横にいた人物が声を張り上げたので、2人は驚いてそちらを向いた。

年の頃は10代後半といったところだろうか。短く揃えた茶髪に大きな青い瞳、少し風変わりな民族衣装を纏っていて、キラキラと目を輝かせながら食い入るように依頼票を見つめるその様子からも、可愛らしい印象を受ける。

名を、テオといった。

テオはどうやらこの学校のことを知っているらしい。高名な、と言うからにはその校長はかなり名の通った魔道士なのだろう。

まあ、その割に校長の名前も学校の名前も間違えられている訳だが。

すると、その横からまた1人、ひょいと顔を出す影が。

「ウォークラリー?へぇ、面白そう!」

はしゃいだ声でそう言ったのは、今度は少女だった。

年の頃はテオと同じくらいだろうか。火の従属人種、フェイリアだと一目でわかる赤褐色の肌。濃いピンク色の髪を肩口で切りそろえ、赤茶色の大きな瞳をテオと同じように輝かせて依頼掲示板に見入っている。

彼女は、名をメイといった。

「うーん、お金にもちょっと困ってたし、なにより学校のイベントって興味あるなぁ。旅をするのは色々経験できて楽しいけど、なかなかお友達とか出来ないからなぁ。学校のイベントなら年の近い子もいっぱいだろうし、思い出作りにもいいよね!」

メイは1人でうんうんと頷いて、手近にあった依頼票をぴっと一枚手に取った。

「マスター!この依頼受けたいんだけど!!」

言うが早いか、マスターの元へぱたぱたと駆けていく。

その後姿を見て、テオもそわそわした様子で依頼票に目を移した。

「あれ…これだけちょっと依頼内容が違いますね…ウォークラリーでの怪我人の救護依頼……ええっ、校医さんですか」

驚きの表情でその依頼票を手に取るテオ。

「魔道学校ということは色んな事態が起きそれに対応しなくちゃいけないからそんなところで働く医療者さんはきっと凄い人ですよね……

マスター、僕この依頼にします!」

テオは意気揚々とマスターの元に駆けて言った。

それを見送ってから、再び依頼票に目をやるショウとベル。

「ウォークラリー……ですか。その割には護衛だとか殲滅だとか、あまり似つかわしくない言葉が散らばっていますね…」

しみじみと言うショウの隣で、ベルもやはり戸惑いがちに首をかしげた。

「そうですよね…魔術師の卵に助っ人が必要だなんて、一体どんなウォークラリーをするつもりなのかしら?」

そんな呟きをぽつりともらすと。

「そう?なんかすっごい楽しそうじゃない?」

反対側から声がして、二人はそちらを向いた。

そこには、いかにも楽しそうな表情で依頼票の一枚をガン見している少年。

パッと見は普通の少年だったが、よく見るとぎょっとするいでたちだった。何の種族なのかと薄緑色の肌に目をやり、そこから足元へと視線を移動すると腰から細長い爬虫類の尻尾が伸びている。どうやら蜥蜴の獣人なのだろう、あまり見ないが。が、変わっているのはそれだけで、短く揃えた深緑の髪、大きく見開かれたオレンジの瞳、好奇心を隠すことなく表に出したその表情のどれをとっても人間のそれと遜色はない。

名を、カザといった。

「何をどうすれば学校主催のレクで冒険者を雇う展開になるかな。楽しそうだけど」

カザは依頼票から目を離すことなく、楽しそうに言う。

「僕が生徒ならテンション上がるけど。むしろ現在進行形でワクワクが止まらないけど」

にこ、と2人に微笑みかけて。

それから、手に取った依頼票をたかだかと掲げて、マスターに向かって言った。

「マスター、この依頼僕が受けてもいいかな?」

言いながら、メイやテオと同様、マスターの方に歩いていく。

やはりそれも同じように見送っていると、また反対側から声が上がった。

「んだよ、ガキのゲームか……めんどくさそーだが、ま、魔物と戦うよりゃいいだろ」

振り返ると、同じように依頼票の一枚を取った男性。

こちらもカザに負けず劣らず、パッと見で目を引くいでたちをしていた。年の頃は30中盤ほどだろうか、一目で獣人とわかる大きな黒い耳と角が目を引く。形からして山羊の獣人だろうか。浅黒い肌、クセのある灰色の髪を後ろでくくり、垂れぎみの目は濃い青色で、年季の入った皺と無精ひげは立派に中年のオッサンといった風情だ。

名を、ゼンといった。

「ちっ、いくら金が尽きたからってめんどくせえ依頼だぜ……」

ゼンはぶつぶつ言いながら依頼票を手にマスターの元へと歩いていく。

掲示板に目を戻せば、かなりあった依頼票はずいぶん減っていた。無理もない。

「…人気の依頼のようですね」

「そうですね…まあ、学校行事なのでしょうし……そこまで危険なことも無いはず、ですわよね?」

やや不安の残る表情でそう言って、ベルは残る依頼票のうちの一枚を手に取った。

「では、わたくしはこの……セルクレス・フォリアさんの依頼を受けますわ」

「では、私は……」

ショウも残りの依頼票に目をやり、そのうちの一枚に目を通す。

「これは……ヘキ・ヒメミヤ?…姫宮 壁?いや、碧か」

「ナノクニのお名前ですわね。貴方と同郷ですかしら?」

ベルの言葉に、ふむ、と唸るショウ。

(姫宮、姫宮・・・どこぞで聞いたのぅ、まだ家におった時じゃったか?魔術系の話には然程興味が無かったから、姫宮の名前以外はどんな話を聞いたのかさっぱり覚えておらぬ。何か重要な話を聞いていたような気もするが・・・)

声には出さずに呟いて、ショウはその依頼票を取った。

「……では、同郷のよしみで、私はこの方の依頼を受けることにいたしましょう」

「あら、千秋さんじゃないですか。ごぶさたしてますー」

真昼の月亭に入ると、アカネがいつものように笑顔で挨拶をしてきた。

千秋と呼ばれた男性は、名前の風変わりな響きからも、そして身に纏うその装束からも、ナノクニの人間であることが見て取れた。年の頃は二十歳そこそこといったところだろうか、やや長い黒髪を後ろで結い上げ、ハカマと呼ばれる独特の装束を身にまとい、腰には二本のカタナを差している。

千秋は少しぐったりした様子で、カウンターに腰掛ける。

「ああ…久しぶりだな」

「どうしてたんですかー、ずいぶん久しぶりですよね?」

座った千秋に適当に青色クッキーなどを出しつつ問うアカネ。千秋はさり気にその皿を遠ざけつつ、答えた。

「ああ、国に帰っていてな……」

「国って、ナノクニでしたよね?そうだったんですねー」

「久しぶりに洸蝶祭を国で過ごしてな…」

「え、ナノクニにも洸蝶祭ってあるんですね」

「……まさか国中引きずりまわされて、魔物をぶん殴ったり、河に蹴り落としたり、蝶を捕まえて彼岸に送り返したりするのをやらされるとは思わなかった……」

げっそりとした表情で呟く千秋。

「…なんだかハードですね…」

少し引き気味で無難なコメントを返すアカネ。

千秋はふうと息をついた。

「死んだ人間を指して『鬼籍に入る』というが、まさか本当に死人の戸籍を管理してるとは……

周りにいた柘榴の同類が『この新入り、骨があるな』とか『お前、見所あるな。死んだらうちに来いよ』とか言ってたが、全部聞かなかったことにした。

……周りを鬼に囲まれたら、俺だって生きた心地はしない…」

「お、鬼?」

いまいち話が読めないアカネだが、今千秋に気を配る余裕はない。

「流石に柘榴も哀れに思ったのか、打ち上げの宴会の途中で引っ張り出してくれたのは本当に助かった…」

「な、なんだか判らないけど、よかったですね…」

アカネのコメントを聞いているのかいないのか、千秋は再びふううぅぅぅぅぅと大きなため息をつくと、アカネのほうを向いた。

「上位種族に振り回されるのはしばらく無くていい……今、俺に足りないのは普通の冒険者生活に違いない。きっとそうだ、うん。

ということで、何か良さそうな依頼はないか」

「依頼ですか?そうですねぇ…」

ようやく自分にもわかる話題が振られ、アカネは気を取り直してカウンター横の依頼掲示板の前まで歩いていく。

「…あ、これとかどうです?魔道士学校から来てるんですけど」

「魔道士学校?」

「はい。フェアルーフ王立魔道士養成学校。そっちの通りを北へずーっと行ったところにあるんですよ」

「そうだったか。懐かしいな」

「え、ご存知なんですか?」

「なに、ちょっと前に弟が通っていたんだ」

「ええええ?!なんですかそれちょっと初耳ですよ!」

ものすごい勢いで食いつくアカネ。

「千秋さん、弟さんいたんですか!」

「ああ、一善(かずよし)といってな」

「兄が一日千秋で、弟は一日一善ですか…」

「何か言ったか?」

「いえ、こちらの話です」

「俺がまだ国から追放されていた頃、弟は俺を連れ戻すつもりでヴィーダにやってきて、あの学校に通っていたらしい。

まあ、それとは関係なく俺も家に戻ったし、1年も経たないうちに辞めて帰ってきたらしいがな」

「今さらっと言いましたけど千秋さんも何気にハードな人生送ってますよね…」

「そうか?これくらいの過去持ちはわんさかいると思うが」

「皆さん表には出しませんけどねー」

「大抵は表に出さないまま終わるがな」

何の話でしょう。

「…ま、そういうことならこれも何かの縁だろう。ウォークラリーならそんなに危険な仕事でもなかろうし、人助けのつもりで受けてみるか」

千秋はそう言って、アカネの取った依頼票に目を落とすのだった。

「はい、承りました。こちら、報酬になります」

「ありがとうございます」

魔術師ギルドヴィーダ支部。

レポートの仕事を提出し、青年はほっとした様子で報酬を受け取った。

栗色の髪を長く伸ばし、三つ編みでまとめている。愛らしい大きな青い瞳も、どちらかといえば可愛らしい部類に入る顔立ちも、どう見ても15、6の少女にしか見えなかったが、それに見合わぬ落ち着きと立ち居振る舞いが彼が立派な成人男性であることを思わせた。黒い魔道装束を身に纏い、肩には黒猫を乗せている。

名を、ミケといった。

「ところで、このお仕事の後、何かお仕事の予定はありますか?」

受付嬢の言葉に、ミケはきょとんとした。

「いえ、今の所は。何か、お仕事の口が?」

「ええまあ、口といえば口なんですけど……あまり、経験の浅い魔道士さんにお任せしたくなくて。ミケさんなら大丈夫かと思うんですけど」

「経験の面で僕が適任かと言われると不安ですが…どんなお仕事なんです?」

「魔道学校、ご存知ですか?学びの庭の方にある」

「ああ、はい。通っている方を何人か知ってますが」

「あそこで今度開催される、ウォークラリーのお手伝いをして欲しいんです」

「ウォークラリー?」

予想外の言葉に首をひねるミケ。

「ウォークラリーって、チェックポイントのクエストをクリアしながら地図のコースを歩き回る、アレですか?」

「ええまあ、普通は。まあ、魔道学校主催のウォークラリーなんで、それなりに魔法が絡んでくるんでしょうけど」

受付嬢の表情はさえない。

ミケは腑に落ちずにさらに聞いた。

「その、ウォークラリーのお手伝いが、どうして経験の浅い魔道士さんに無理なんですか?」

はあ、とため息をつく受付嬢。

「その、依頼主というのがですね………」

「おや、オルーカ様、おでかけですか?」

荷支度中の女性に話しかけたのは、可愛らしいワーベアの子供。

オルーカと呼ばれた女性は、支度の手を止めずにそちらを向いた。

「ええ、ネイト。ちょっとお仕事に」

年の頃は二十歳そこそこといったところだろうか。まあ十四歳だが。肩で切り揃えた藍色の髪に、優しげな灰色の瞳。ガルダスの僧服を身に纏い、すらりとした姿勢と落ち着きぶりで見かけより年を重ねて見える。まあ十四歳なのだが。

ネイトと呼ばれたワーベアの子供は、ぱあっと笑顔になった。

「また、冒険者さんの依頼ですか?お疲れ様なのです!」

「まあ、依頼には変わりありませんけど。これは、お友達の紹介なんですよ」

「お友達、ですか?」

「ええ、こないだの羊の事件、あったでしょう?」

「ああ、ええ、はい、あの、司祭様が……」

「そこだけは綺麗に忘れなさいネイト」

詳しくは相川和泉GMによるシナリオ「GO HOME!」をご参照ください。

「あの事件で知り合ったミルカさんというかたに紹介していただいたんです」

「どんなお仕事なのですか?」

「なんでも、学校で開催されるウォークラリーのお手伝いということなんですよ」

「ウォークラリー、ですか?」

きょとんとするネイト。

オルーカも多少釈然としない様子で。

「あまり詳しいことは聞いていないんですけど。ミルカさん自身は出場されなくて、ミルカさんのお友達を手伝って欲しいっていうことなんです。ですから、今から顔合わせで、ご挨拶と軽い打ち合わせを」

「なるほどなのです!」

「最近は事件もなくて体もなまっていることですし、それに命の危険があるような大変な任務でもないので、腕ならしにと思って。

もちろん、お手伝いするからには全力で行きますけどね」

「オルーカ様、かっこいいです!」

「ふふ、ありがとうございます。ではネイト、留守をよろしく頼みますね」

「いってらっしゃいなのでーす!」

オルーカは荷支度を終えると、僧院を後にするのだった。

§1-2-1:The first impression(part 1)

「…というわけで、ウォークラリーに参加するために冒険者を探していたところだったんだ。

君では心もとない気もするけれど、まあ仕方ないね、我慢してあげるよ。

この僕に雇われたこと、光栄に思うといいよ」

あれから、青年に連れてこられた喫茶店で。

レティシアはウォークラリーの説明を一通り受け、例によって例のごとく上から目線バリバリの不遜な口調でそう言われた。

(っていうか、この人こーいう物言いがデフォなのかしら。素で失礼な人ってたま~にいるのよね……)

誰とは言わないが、と心の中で付け足して、改めて青年の端正な顔を眺めるレティシア。

(黙って立ってれば王子様なのにねぇ…ま、ミケには敵わないけど?

ここは、私が大人になって軽くスルーしてあげなくっちゃ…)

明らかに自分より年上であろう青年に、何故か悟ったような気持ちになってレティシアはそう思った。

「一応、名前を聞いておこうか?」

あくまで上から目線の言葉に、レティシアはやれやれと嘆息して答える。

「レティシア・ルードよ。レティシアでいいわ。マヒンダから出てきて、冒険者やってるの」

「マヒンダ?」

その言葉を聞いたとたん、青年の表情が変わった。

ぎょっとしたような、悪事が見つかったような険しい表情で。

「君、マヒンダ出身なのか?」

「何よ?私がマヒンダ出身じゃいけないわけ?」

青年の態度にすっかり心がささくれたレティシアは、普段取らないようなきつい態度で青年に言い返す。

青年はうっと言葉に詰まり、それから目を逸らした。

「……いや、そういう、わけじゃないけど」

「ていうか、私が名乗ったんだから、あなたも名乗るべきじゃないの?普通は自分のほうから名乗るものだと思うけど!」

きつい口調でレティシアが言うと、青年は気まずそうに言いよどんで、それでも小さな声で言った。

「…ルキシュクリース・サー=マスターグロング……ルキシュ、と呼んでくれればいいよ」

「そう、ルキシュね。……ん…マスターグロング……?」

聞き覚えのある響きに眉を顰めるレティシア。

「……マスターグロングって、あのマスターグロング?!マヒンダの、首都にでっかい豪邸持ってる、あの?!」

それから大声でそう言い、目を見開いて身を乗り出した。

ルキシュは無理矢理作ったような不遜な笑みで、浅く頷く。

「…ま、まあ、ね」

「超お坊ちゃまじゃないの?!うっそ、ホントに?!

うわー、貴族なんて初めて見た!」

先ほどまでのきつい態度はどこへやら、一転してテンション高く手を組むレティシア。

ルキシュはまだぎこちない笑みで、肩を竦めた。

「本来なら、君のような庶民が口をきける相手ではないのだけれどね。

…光栄に、思うことだよ」

歯切れの悪い上から目線も、有名人に会えたテンションでは気にならないらしい。

「へえぇ、ヴィーダの魔道士学校に通ってるのねえ。

ん?でも、マヒンダにも魔道の学校はあるのに、何でわざわざヴィーダにいるの?」

「…っ、それは……」

再び言いよどんで視線を逸らすルキシュ。

(あ、何かまずい事聞いちゃったのかしら?)

レティシアは僅かにしまったなという表情をして、慌てて誤魔化した。

「ああ、まあ、地元じゃやりにくいことも色々あるよね。私もそうだから家を出たんだし…って」

はは、と笑って。

「別に、私は家と仲が悪いわけじゃないんだけどね。

うちは店をやってて、兄ちゃんが2人いてさ……ルキシュは兄弟、いるの?」

無邪気なレティシアの質問に、ルキシュはますます渋面を濃くした。

「…弟が、一人、ね……」

「そうなんだ。どんな……」

「…悪いけど」

言葉を続けようとするレティシアを遮って、ルキシュは立ち上がった。

「僕も忙しいからこれで失礼するよ」

「あ、そ、そう?」

「詳しい日程はその紙に書いてあるから。当日、会場で会おう。

それじゃ」

こと。

テーブルの上に金貨を一枚置いて、ルキシュは出口へと向かった。

「え、ちょっと!これじゃ多すぎるわよ!」

「釣りは取っておきたまえ。そのくらいのはした金、惜しくもなんともないよ。それじゃ」

ルキシュは顔だけ振り返ってそう告げると、さっさと喫茶店を後にするのだった。

「うっわ、はした金って…やっぱり貴族は違うのねえ」

少し口を尖らせてそう言ってから、レティシアはルキシュが置いていったウォークラリーのチラシを手に取る。

「ウォークラリーねぇ……」

「セルクレス・フォリアさんですか?」

風花亭、酒場のテーブルで。

待ち合わせに訪れたベルは、マスターに教えられた席に座っていた少年に声をかけた。

「あ、は、はいっ」

少年はびくりとして振り返り、慌てて立ち上がる。

「あ、あの、セルクレス・フォリアです……えと、セルクと呼んで下さい…」

「わたくしはベルグリット・パーシー。ベルで構いませんわ」

ゆったりと微笑みかけるベル。

なんとなく、小動物を思わせる少年だった。あまり見ないアイスブルーの髪からは、人魚族らしく紺色の鰭が覗いている。大きな青い瞳はどことなくおどおどとした表情を見せ、背が低いのもあるが上目遣いでベルを見上げていた。

「どうぞ、おかけになって。詳しい話をいたしましょう」

「あ、は、はい……」

ベルがテーブルの席を示すと、セルクは頷いて再び椅子に腰掛けた。

「ウォークラリー、とのお話ですが……詳しく聞かせていただけますか?」

「あ、はい。ええと……」

セルクは持っていた紙をテーブルの上に広げた。

「…今度、うちの学校で、こういうイベントがあるんです…」

広げられたのは、何かのチラシのようだった。

「学内個人対抗・マジカルウォークラリー……」

ベルはチラシを手に取り、とりあえずタイトルを読み上げる。

続いてチラシの内容に目を通していき、ぎょっとして目を見開いた。

「え……参加者は、他参加者と遭遇時、交戦により相手の所持点を奪うことが可能…って」

チラシからセルクに視線を移し、信じられないといった表情で訊いた。

「つまり、他の参加者を倒して点を奪うことが許可されている、ということですか?」

「は、はい……そういうことだと、思います…」

肩を縮めてしょんぼりと頷くセルク。

ベルは唖然とした。

「そんな…いくら魔法を教えるとはいえ、学校でしょう?そんな乱暴なことが……」

「もちろん、会場には先生たちがいてくれるでしょうし、養護の先生もいますから、死ぬ心配はないですけど……で、でも、やっぱり……」

言葉には出さずとも、怖いです、の一言がはっきりと伝わってくる。

ベルは困ったように嘆息した。

「また、何故そのような危険なイベントを……」

「うちの校長先生は、こういうの大好きなんです……」

「ずいぶん規格外の校長先生なのね……」

ベルはもう一度ため息をつき、改めてセルクに問うた。

「それで…セルクさんは、どうしてウォークラリーに参加しようとおもったのですか?」

彼の様子からして、そんなバトルロイヤルのようなイベントに参加するようなタイプには見えない。

純粋に不思議に思って、そう訊いてみる。

セルクは泣きそうな表情で、ベルに訴えた。

「あ、あの…ぼ、ボク、ホントは参加するつもりなかったんですけど…その…と、友達が勝手に…ボクの名前で申し込みをしちゃって…それで……」

この回答に、ベルはほっと胸をなでおろした。

「では、目標は優勝……というのではないのですね?」

ベルの言葉に、慌てて首を振るセルク。

「ゆ、優勝なんてとんでもないです!で、出来るだけ目立たないように行動して…あの、対戦とかも避けて…ご、ゴールだけ出来れば、それで…」

「そうですか、では一緒にゴールを目標に頑張りましょうね」

ベルは安心した様子でにこりと微笑んだ。

「力が及ばない部分もあるでしょうけど、セルクさんのお役にたてるよう頑張ろうと思いますわ」

「あ……ありがとうございます…よろしくお願いします…!」

セルクは感激した様子で、涙目でそう言う。

その姿に微笑ましさを感じながら、ベルは早速具体的な話に入ることにした。

「……ところで、わたくしは魔法の心得は多少ありますけれども水属性で、攻撃型ではありませんの。もちろん武器の心得は無いのですけれども、セルクさんは如何でしょう?」

「ぼ、ボクも武器はぜんぜん……えと、ボクのエレメントも水ですけど、魔法は学校で習った範囲で、一通り……でもあの、あまり体力もないですし、その……」

だから守ってください、という視線で訴えるセルク。

ベルは優しく微笑んだ。

「大丈夫ですわ、武器の心得がないのも体力が余りないのも、わたくしも同様ですから。ただ、お互い魔法がありますし、なんとかなると信じて頑張りましょうね」

「あ、ありがとうございます…!」

再び涙目で感激するセルク。

魔道士の学校だから、あまり軽く考えない方がいいのかもしれないが、自分もセルクも術を使えるのだし、優勝が目的でないのならどうにかなるだろう。

ベルはセルクを微笑ましげに見つめながら、そんなことを考えるのだった。

「おい、あんた」

真昼の月亭。

待ち合わせでテーブル席に座っていた千秋は、呼びかけられて振り向いた。

「あんただろ、オレの依頼受ける冒険者っての」

そこに立っていたのは、火人の少年。年の頃は千秋と同じか少し下くらいだろうか。火人特有の赤褐色の肌に、つりあがった琥珀色の瞳。白茶けた短い金髪は整えているのか天然なのか逆立っていて、黒いエナメル製でノースリーブの服を身につけている。丸出しの両肩に「炎の爪痕」が2本ずつ。

どう控えめに見ても不機嫌な様子で、少年はどかりと千秋の正面の椅子に座った。

「オレはライナス・サナトレイ。ライでいい。あんたは?」

千秋はライの不機嫌な様子に動じることもなく、普通に答える。

「ライナス、だな。俺は一日千秋という」

千秋が名乗ると、ライは眉を顰めた。

「変な名前だな。ナノクニのヤツか。千秋って呼べばいいのか?」

「ああ、千秋で構わん。よろしく頼む」

「まあ、よろしく」

「アカネといい、最近、名乗ったときにこういうリアクションは無かったから、何か新鮮だな」

「は?」

「いや、こちらの話だ」

千秋はこほんと咳払いをひとつしてから、早速本題に入った。

「……早速だが、依頼について詳しく聞かせてくれ」

「ああ、まあ、大体依頼票に書いたけどよ」

ライは依然不機嫌そうに、ひらりと一枚の紙をテーブルの上に広げた。

「こんなイベントをやるから、その手伝いってトコだ」

「マジカル・ウォークラリー?」

チラシのタイトルを読み上げる千秋。

彼がチラシの内容に目を通すのを待って、ライはなおも不機嫌そうに、下のほうの記述を指差した。

「そこ。書いてあんだろ。他のヤツとバトって点数奪ってもいいんだってよ」

眉を顰める千秋。

「……助っ人1名、冒険者を雇ってもいい、か。随分と物騒なイベントだな、これは。

ろくでもない奴が混ざったらどうするつもりなんだろうか……」

「それを含めていい経験、ってヤツだろ。ったく、毎度毎度無茶しすぎなんだよあのバ……っと」

そこまで言いかけて急にぎょっとしたような表情で辺りを見回すライ。

「どうした」

「いや、どこで聞いてるかわかんねえからな……」

褐色肌でもわかるほどに青ざめて呟いてから、何もないことに安心して再び背もたれに寄りかかる。

「ったく、とんでもねーよな。つーわけで、護衛っつの?ウチのヤツラも、血の気多いのいるからなー。

あんた、それなりにデキるんだろ?オレと一緒に行動して、そういうヤツラから守ってほしいんだよ。

オレもそれなりに、旅もしたことあるし、護身術程度はあるけどよ、魔法だって学校で習ってる最中だし、ぶっちゃけこええよ。マジシャレんなんねえヤツとかいるからさ」

「成程な」

千秋は嘆息して、持っていたチラシをテーブルに置いた。

「概ね理解した。リクエストとしては、他参加者との交戦は回避して専守防衛、ということだな」

「ま、そういうこった」

「ところで、その洒落にならない奴というのはどういう生徒なんだ?」

「ん?」

「こっちから仕掛けることは無いだろうが、出くわさないとも限らん。相手にしたくないのがいれば教えておいてくれ」

「そうだなー…」

ライは視線を上げて何かを考え、頬を指先で小さく掻く。

「つか、まだ誰が出場するとかわかんねーのよ。オレのダチらなら誰が出るか判ってんだけどよ。

ダチん中なら、加減しらねーのはラスティとカイだな」

「ラスティ、と、カイ、か。女と男か」

「あ、いや、カイってのは女だ。女のクセに体力バカでよー、何度ボコボコにされたかわかりゃしねー。なんで魔法の学校なんて通ってんだか……で、ラスティってのは加減知らねーアブねー女だ。友達とか全然気にしねーでどっかんどっかんやってくるだろうな」

「そ、そうか……ん?カイ……」

千秋は少し視線を下げて記憶を辿った。

「なんだ、知り合いか?」

「いや、どこかで聞いたような名前だと思ってな…ダメだ、思いだせん」

「直接会ったら思い出すかもしんねーぜ」

「そうだな。覚えておこう」

うむ、と頷いた千秋に、今度はライの方から質問する。

「で?あんたはどんなもんなんだよ?武器とか、使えんなら魔法とかさ。一応知っとかないと、いざって時困るだろ」

「それもそうだ。見ての通り刀を2本下げているが、大体こいつを使う」

こと。

千秋は座るために外して立てかけていた刀を2本、テーブルの上に乗せて見せた。

「といっても、いつも2本使うわけじゃない。攻撃的な一刀流と、攻防バランス型の二刀流。

普段は相手と状況によって使い分けるが、護衛が主な今回なら一刀流の出番はそれほど無さそうだな」

「お、頼もしいな。へへ、頼りにしてるぜ」

ライは初めて笑顔らしい笑顔を見せた。

続ける千秋。

「組み付いて取り押さえることもできるから、まあ相手によるが、素手でも問題は無い」

「そっか。じゃあそっちの方は任せて良さそうだな。魔法とかはどうだ?」

「魔法の方は……専門じゃないが、体や軽い物を霧に変える術は知っている。役に立ちそうなのはこれくらいか」

「霧?って雲みたいなアレか?すげーじゃん!」

ライは素直に感心した様子だった。

「俺の方はこんな按配だ。ご期待に添えるかな」

「ああ、ばっちりだな。あんたが依頼受けてくれて良かったぜ」

へへ、と鼻をこすって笑うライ。

「それで、聞いておきたいんだが」

「なんだ?」

「どれくらい本気で取り掛かるのか、ということだ。

全力で優勝を目指すのか、それは無理でもベストは尽くすのか。ほどほどにしてやりすごすのか、最初からやる気がないのか。

……仕事をするにしても、依頼人の考えは聞いておかないとな」

「優勝?んなの無理に決まってんだろ!」

ライはあっさりと答えて、面倒そうに手を振った。

「つーか、これ自由参加だぜ?はっきり言って興味ねーんだよ。だけど、ダチが勝手にオレの分も登録しやがってよ…やるしかねーじゃん?」

「そうなのか」

「まあ、とんでもねーやつにボコボコにされんのもカンベンだからよ、適当にやって、適当に逃げて終わりにしようぜ。

あんたも、オレを守るっつっても、バカ正直に相手を倒すことなんかねーんだからな?

適当に煙に巻いて逃げれればいーんだよそれで。依頼料出すのはオレじゃねーしな。ってことだから、テキトーにやってくれ」

相当面倒なのだろう。それでも冒険者を雇ってゲームに参加しようとする姿勢は真面目だが。

千秋は変わらぬ様子で嘆息した。

「そういうものか。まあ、俺は何でも構わん」

「ま、報酬払うのはオレじゃねーし」

肩を竦めて、ライ。

「テキトーにやって、ケガねーようにやってくれりゃそれでいいよ。

あとなんかあるか?なけりゃまた当日現地で、ってことになるが」

「いや、大丈夫だ。学校の方に行けばいいんだな?」

「ああ。んじゃ、よろしく頼むぜ」

軽くそう挨拶をして、ライと千秋はそこで別れた。

「いい天気ですねぇ…」

風花亭のテラス席で待ち合わせをしていたショウは、一足先に席に陣取り、猪口を傾けながらのんびりと待っていた。

「ヒメミヤさん、どんな方なのでしょうか」

そう、ゆるい表情で呟いていると。

「九条 翔……というのは、貴方?」

後ろから声をかけられ、ショウは僅かに目を見開いて振り返った。

いつの間に立っていたのか。まさに彼の真後ろに、ナノクニの装束を纏った少女が立っている。

年の頃は十代後半くらいか。青みがかった黒い髪を両側でみずらに結い、残りを長く垂らしている。スタンダードなキモノに赤紫のミチユキというヴィーダでは少し珍しいいでたちは、しかしショウにとっては馴染みのものだった。揃えた黒髪の下に見える瞳は、今はきっちりと閉じられている。

(やや気を抜いておったとは言え、薄っすい気配じゃのぅ…)

そんなことを内心思いつつ、立ち上がって少女に向き直る。

「はい。私がこの度、貴女の依頼を受けさせていただきました、『九条 翔』と申します。はじめまして」

言って、恭しく礼をして。

しかし、顔をあげても少女からは何の反応もなかった。

瞳を閉じたまま、ショウの方を向いてただ立ち尽くしている。

「?」

ショウはきょとんとして首を傾げた。

(見えておるのか……?…ふむ、品定め…といった所かの)

やや緊張した面持ちで、彼女を見返す。

やがて。

「……合格、ね」

淡々とそう言って、ヘキはショウが腰掛けていたテーブルの向かいの席に座った。

「どうぞ、かけて」

「……ありがとうございます」

ショウは苦笑して、ヘキの向かい側に再び腰掛けた。

(これは…難儀をするかもしれんのぅ)

そんなことを思いながら。

「…私が依頼主の姫宮よ。姫宮碧。名前で呼んでくれて構わないわ」

「ヘキさん、ですね。私の事もショウと呼んでいただければ」

「そう。では、ショウ」

ためらいなく呼び捨てて、ヘキは続けた。

「依頼書には簡単に書いたけれど、魔道学校主催のウォークラリーに私と共に参加して、私の護衛と敵の殲滅をお願いするわ」

かさ。

懐から出した四つ折りの紙を取り出し、開いてテーブルの上に広げてみせる。

「地図に示された範囲内のチェックポイントを回り、課題をクリアして点数を獲得。途中、他参加者に遭遇した場合は交戦の上その参加者の点数を奪うことが可能。最終的に点数が一番多い参加者が優勝」

淡々と説明をして。

「…以上。何か質問は?」

ショウはその様子に嘆息しながらも、気を取り直して用意していた質問をした。

「では早速ですが、まずはどのような方針でウォークラリーを進めて行くかを聞いておかないといけませんね」

にこり、と紳士的な笑みは忘れずに。

「チェックポイントだけを大急ぎで回り、他の参加者との戦闘を極力避けつつゴールを目指すか。それとも、他の参加者を全員蹴散らしてから、ゆっくりゴールを目指すか。ヘキさんの行動方針によって、こちらも色々準備が必要でしょうから」

「もちろん、優勝を狙っているわ」

ヘキは淡々と答えた。

「詳しいルールや使用するマップが公表されていないからなんとも言えないけれど。できるだけ効率よくマップを回って、必要ならば他の参加者と交戦して点数を奪う。

最小限の労力で、最上の結果を得られるように動くつもりよ」

「積極的な攻めではなく効率重視ですね。承知しました。ではウォークラリー用の道具などは詳細なルールとマップが公開されてから、出発前に取捨選択しましょう。道具などをヘキさんが御自分で用意されるのでしたらおっしゃって下さい。そちらの荷物の量に合わせてこちらも準備を整えますので」

「地図を読む道具については専門ではないわ。貴方が揃えてもらえるかしら」

「私のほうで全て、ということですね。了解しました」

笑顔で頷くショウ。

ヘキはさらに続けた。

「あなたの主となる攻撃方法、それから目立った弱点があれば知っておくべきね。

教えて貰えるかしら」

「基本は剣術ですね。といっても私が齧っているのは些か変わった剣術でして、刀を用いた近接戦闘だけでなくカマイタチを用いた中距離攻撃が組み込まれた特殊な剣術を使っております」

かた、と、座るために外して立てかけておいた大きな太刀に触れて、ショウは続けた。

「後はこの刀でしょうか。切れ味のあまり良くない、無駄に頑丈で重い修練用大太刀ですが、アンフィールドという場所にいる魔術師から『麻痺の呪術』をかけて貰っています。ただ、まだ対人で試した事が無いので、即効性なのか遅効性なのかが今一つはっきりしませんが。あとは私の目立った弱点ですが、基本的に前衛パワー型ですので、トラップの解除などは苦手ですね。トラップごと叩き潰すのは大好きですが」

「そう。それならそちらは任せるわ」

やはり淡々と頷くヘキ。

「ご覧の通り、私は魔道士なの。武術には長けていないわ。

他の生徒が雇った武闘派の冒険者に、物理力で対抗する術を持たない。そちらは貴方に任せるわ。

代わりに、魔道の威力はあてにしてもらって構わない。

エレメントは月。攻撃の主力となる魔法は風よ」

「では、前衛で私が物理攻撃を防ぎ、貴女が後衛で魔法攻撃、ということですね」

頷くショウ。

ヘキも頷いて、テーブルに広げたチラシを手に取り元のように折りたたんだ。

「他に質問は?無ければ、私はこれで失礼するわ」

「いえ、特には」

「そう。日取りと集合場所はこれに書いてある通りよ」

すい。

たたんだチラシをショウの前まで滑らせ、ヘキは立ち上がった。

「それじゃ、期待してるから」

そう言い置いて、くるりと踵を返し、その場を後にする。

その姿が見えなくなるまで見送ってから、ショウは長いため息をついた。

「堅っ苦しい奴じゃったのぅ…あんなので疲れんのかの?」

言って、徳利の中身を全て猪口に移し、くいと一気に飲み干す。

「ま、一つ頑張ってみるとするかの。とげっちいが、恐らく笑うと可愛いであろう依頼人殿の為に」

に、と笑って。

ショウは手をあげ、ウェイトレスを呼んだ。

「すみませーん!オレンジジュースのお替りいただけますかー!ああ、入れ物はまたこの徳利で構わないんでー!」

実は下戸なショウなのだった。

「あー、ようこそお越しくださいました。ささー、どうぞー、粗末な椅子で申し訳ありませんがおかけくださいねー。今、お茶をご用意いたしますからー」

ふわり。

魔道学校の保健室の扉を開けたテオの元に、宙に浮いて移動してきたのは白衣を纏った男性だった。

「あっ、ありがとう御座います。失礼します」

その様子に若干驚きながらも、勧められるままに診察用の丸椅子に座るテオ。

目を丸くしたまま、お茶を入れている男性のほうをしげしげと見やった。

年の頃は20代半ばほどか。長い黒髪をたらしてまとめ、メガネをかけたその表情は穏やかなものだ。しかし、先ほど同様宙に浮いたまま茶の支度をするその様子、黒髪からちらりと覗く僅かに尖った耳、そして何より陶器かと思えるほど白い肌と芯のない瞳が、彼を異質に見せていた。

「はい、どうぞー」

「あ、ありがとうございます」

驚きの表情のまま、男性の差し出した茶を受け取るテオ。

男性はくすりと笑った。

「月光人を見るのは初めてですかー?」

「も、モナ……ああ、そうなんですか!名前は聞いたことありますけど、初めてです…うわぁ」

好奇心や嫌悪でなく純粋に驚いた表情で、テオは言った。

「僕はフィーザなので、そんな風にフワフワ浮いたりはしないんですよ。うわぁ、すごいなぁ」

「ふふ、空を自由に飛びまわるフィーザの皆さんも、すごいと思いますよー」

男性は特に気分を悪くした様子はなく、にこりと笑みを深める。

「このたびは、そのー。依頼を受けてくださって、ありがとうございますー。

私はここの養護教諭をしております、トルス・エンフィードと申します。気軽 にトルスと呼んでくださいねー」

「あっ、は、はい!」

テオは慌てて、ティーカップを置いて立ち上がり礼をした。

「僕はテオドア・ローレンツと言います。魔道士をしてます。テオって呼んでください」

「テオさん、ですねー。よろしくお願いいたしますー」

トルスはにこりと微笑んで、テオの正面の椅子にふわりと腰掛けた。

「軽く、依頼書には書かせていただいたんですけどねー。

こちらが、今回のウォークラリーの告知書になりますー」

ひら。

マジカル・ウォークラリーとでかでかと書かれたチラシをテーブルに広げて。

「こちらのイベントで出た怪我人の救護を、私と一緒にやっていただきたいんですよー」

トルスの言葉に、元気よく頷くテオ。

「はい、依頼書は風花亭で読ませてもらいました。あの高名なミレニアル・シーヴァンさんが校長をしている学校での依頼で、色んな事態が起きそれに対応しなくちゃいけない魔道学校で働く医療者さんからだって知って僕、これは受けるべき!って思ったんです」

トルスはテオの言葉にきょとんとし、それから苦笑した。

「そこまで買っていただけるなんて、ありがたいですねー、ありがとうございます。

でも、うちの校長の名前は、ミレニア『ム』、ですよ」

「えっ、あ、あれっ?」

訂正されて目を丸くするテオ。

「あ、あわわ、すみません、覚え間違いを」

「ははは、校長に言う前でよかったですねー。言ってたら夜空の星になってたかもしれませんよー」

「え、ええっ、そ、そんなに怖い方なんですか!」

「怖いというか、…………怖い方ですー」

よくわからないコメントを述べて、トルスははあとため息をついた。

「校長は、無茶なことをするのが大好きな方なんですよー。このウォークラリーも、校長が考えただけあって、ただのウォークラリーではないんですよねー。出される課題でさえ、怪我をする危険性のあるものが多いと思われるのにですよー。その上、参加者同士が戦いで点数を奪い合うことも許可されているとなると……ああもう、どんなことになるのか今から思いやられますー」

「そ、そうなんですか…」

トルスのため息に同調するように心配そうな表情になるテオ。

トルスは苦笑をテオに向けた。

「この依頼を受けてくださったということは、治療の技術をお持ちであるということでよろしいですよねー?

お手数ですが、どのような技術であるか、ご説明いただいてもよろしいでしょうかー?」

「あっ、はい!」

テオはしゃきっと背筋を伸ばして答えた。

「僕の治療技術ですが、風属性の回復魔法を主に使っています」

そうして、両手を大きく動かして。

「こうバァ~っと風が吹いて治療する魔法で、癒しの風って言います!」

「そうなんですかー」

ニコニコと聞いているトルス。

テオはちょっと嬉しそうな表情で続けた。

「あと回復魔法の補助なんですが、薬草学を学んでいて、治癒能力を高めるために薬草を収集して治療に使ったりしてます」

「ほう、それはすごいですねー」

のんびりとした様子で相槌を打つトルス。

しかしそれから少ししゅんとして、テオは続けた。

「…もっと薬草学が出来たら補助だけじゃなくて治療として使えるんですけど、僕まだまだ1人前じゃないから。でもトルスさんの依頼をこなせる様がんばります」

「ふふ、そんなに気負わなくても大丈夫ですよー。お手伝いをしてくださる方がいて、心強い限りです。よろしくお願いしますねー」

トルスはいかにも養護教諭といった様子で、やさしくテオに言った。

テオはほっとしたように微笑んで、頷いて。

「ありがとうございます。えっと、あの…僕、依頼書読んでいて怪我した人を飛んで探したり、怪我した人がいる場所に間違って攻撃が飛んできたら風魔法を使って風の盾で守ったり風の刃で相殺も出来たらした方がいいのかなって思ってました」

おずおずと言ってから、慌てて付け足す。

「もちろん依頼書にあった治療が依頼のメインなんで回復魔法の癒しの風と薬草で治療するんですけど…ほかにした方がいいことってありますか、トルスさん?」

「そうですねー、それで十分ですよー。怪我人を守ることまで考えるなんて、優しいんですねー」

「あ、い、いえ、ありがとうございます…」

直球で誉められて照れるテオ。

「あ、えと。僕は癒しの風と薬草で治療しますけど、トルスさんはどんな治療法なんですか?」

やっぱり魔道学校の校医なんだからすごい治療技術があるんですよね!という期待満々の視線でトルスを見つめて。

トルスは苦笑した。

「あー、私は一応月属性なので、月属性の魔法を使うんですよー」

「月…属性、ですか?それは、どういう…」

「風のようにわかりやすい物理現象がないですけどー、月の光は昼間でも微弱に降り注いでいるんですよー。その力を借りて治癒をしますー。

けれど、私は出来るだけ、魔法を使わずに治療をしたいと思ってるんですよー。ここに来る生徒たちにも、命に関わるような怪我でなければできるだけそうしていますー」

「えっ」

テオは思いもよらないことを言われ、驚いて目を丸くした。

「そ、そうなんですか?どういう理由で魔法を使わないで治療するよう心がけるようになったのですか?」

不思議そうに訊ねるテオに、トルスは苦笑を深めた。

「まあ、自分の傷は自分で治す、という、生徒の技術向上のためでもありますが……私はねー」

そこで、ふ、と一息置いて。

顔をあげたトルスは、先ほどとは違う雰囲気を纏っているように見えた。

「…魔法という力は、大きくて、危険なものです。ナイフで人を傷つけるよりも 何倍もの威力と痛みをもたらし、それでいて、ナイフで傷つけるようにその感触が…肉を裂き、骨を断ち、皮膚を焦がす生々しい感触が自分に伝わってくることはない。これは…危険なことだと思いませんか?」

「………」

トルスの話を真剣な表情で聞くテオ。

トルスは僅かに微笑んで、続けた。

「自分が扱う力は、これだけの痛みを伴い、また自然に完治するのにこれだけの時間がかかる。普通の人間ならば、それだけの時間ずっと痛みを抱えていなければならない。そのことを判ってもらうには、回復魔法であっさりと治してしまってはいけないと思うんです。

大きな力を使うということは、大きな代償を伴うこともあると…私は魔道だけでなく、そういうことも生徒に学んで欲しいと、そう思っているんですよー」

最後はいつもの調子に戻って、トルスはそう締めくくった。

「もちろん、あなたにはあなたの力を使って治療していただいて構いませんよー。これは、私の勝手なポリシーなのでー、あなたにそれを強制するつもりはありませんからー」

話を聞き終えたテオの表情がぱっと明るくなる。

「真剣に答えていただきありがとうございました。魔法の力は身近で凄い力ですけど本当に理解して使わないと怖いですね。魔法の力についてそして生徒のことを深く真剣に考えているからこそ魔法を使わないで治療を心がけているんですね。やっぱり思っていたとおりトルスさんは凄い人です!」

興奮した様子で、前かがみになって。

「僕は回復魔法と薬草学の技術を融合し薬草で自己治癒能力を高め回復魔法は自己治癒では足りない部分を補って治療するように両方うまく活用できるようになりたいって考えてます」

「ええ、素晴らしいですねー」

「魔法が使わなくても薬草で治療できれば魔法が使えないときにも対応できるんじゃないかなって思っているんです。今の僕が持つ薬草学の能力じゃまだまだそんなことできないんで今回の依頼中は魔法を中心に補助的に薬草を使いたいと思ってます!」

「ええ、よろしくお願いしますねー」

「はい!」

テオは元気よく立ち上がると、何故かびしっと敬礼をした。

「トルスさん、僕お役に立てるようがんばりますのでどうぞよろしくお願いします!」

「はいー、こちらこそよろしくお願いいたしますー」

トルスは微笑ましげに、その様子を見上げるのだった。

§1-2-2:The first impression(part 2)

「入ってちょうだい」

ノックの後に部屋の中から聞こえたのは、そんな返事。

ミケは一瞬ためらって、しかし覚悟を決めてガチャリとドアを開けた。

「失礼します」

部屋の内装は、いかにも校長室ですといった様子だった。応接用のソファーセットの向こうに、大きな机。その向こうにある豪華な革張りの椅子に座り、書類を確認しているその女性こそが、依頼人である。

シャギーの入ったストレートの金髪をそのまま背中に垂らしている。勝気そうな緑色の瞳を彩った不必要なほどのアイラインをはじめ、顔全体を完璧な化粧で塗り固めた、いわゆる化粧美人だ。かっちりとしたスーツに身を包み書類を確認する様は、若いけれども有能なキャリアウーマンを思わせる。

ミケは恐る恐る名乗った。

「え、ええと。魔術師ギルドから紹介されました、ミーケン・デ=ピースと申します…」

どこかばつの悪そうな態度でそう言うと、彼女は書類から目を上げてにこりと微笑んだ。

「初めまして?でもないようね?」

「うっ」

「いつだったか、いきなり現れて無礼千万働いて星にしてあげた子でしょう?良く覚えてるわ」

表情は笑いの形をしているが、目が全く笑っていない。

「やっぱり覚えてましたか…というか一発ネタなのに記録に残されるんですね…」

「あの頃はあたしがメインNPCになって、あまつさえあたしとサシで対することになるなんて思わなかったのよねえ?」

「うう…その節は……すみませんでした……。1回星になったので、許してください……」

詳細はシナリオ「Hide and Seek!!」第2話をご参照ください。

「じゃ、改めまして。ここの校長の、ミレニアム・シーヴァンよ。ミリーと呼んでくれて構わないわ」

「よろしくお願いします、ミリーさん。僕のことは、ミケと呼んでくれれば」

「そう。ミケね。ふふ、よく似てるとは言わないけど、面影があるわね」

「えっ」

ミリーの言葉にきょとんとするミケ。しかし、ミリーにそれ以上言葉を続ける気は無いようで。

詳細は相川和泉GMのシナリオ「マスカレード・ナイト」第1話をご参照ください。

「じゃあ、早速仕事の話に移るけど」

「え、ああ、はい」

思わせぶりなミリーの言葉は気になったが、ミケは気を取り直して頷いた。

「具体的に僕はどうしたらいいんでしょうか?

罠のアイデアを出したり……罠を仕掛けたり?

学校の試験、という形なんですよね、一応。魔法の技術を見るような物を考えれば宜しいのでしょうか?」

「罠っていうか、課題になるかしらね。チェックポイントで出された課題をクリアすると点数が加算されていくわけだけど」

ふむ、と顎に指をあてるミリー。

「そうねぇ…あんまり考えてなかったわ」

「何で雇ったんですか」

「勢いで?」

「勢いって」

「ま、とりあえずまだ課題全部考えてないのよねえ。あなた、一緒に考えて?」

「えええ、まあ、考えますけど」

少し不満そうながらも頷くミケ。

ミリーはにこりと笑って続けた。

「あと、あたしも一応、エリア内うろうろして生徒の邪魔しようと思ってるわけ。

で、あたしを倒せたら高得点、っていう風にしようかって言ったら、みんなにえらい勢いで止められてさあ」

「まあ、そりゃあそうでしょう」

もっともだという表情で頷くミケ。

魔道学校校長のミレニアム・シーヴァンといえば、魔道士の中ではかなり高名な部類に入る。そんな人物に攻撃されれば冗談抜きで生命の危機だ。さすがにそれはまずいだろう。

ミリーはさらに笑みを深めた。

「まあ、そういうわけだから、代わりに『あなたを倒せたら高得点』っていう風にしようと思うのよ」

「はぁ?!」

代わりに出された結論に思わず素っ頓狂な声を上げるミケ。

「だからまあ、やられないようにがんばって?ああ、エリア内に罠ならいくらでも仕掛けていいから」

「結局張るんですか罠。ていうかちょっと待ってくださいよ、無茶ですよ、魔道学校の生徒さん相手なんでしょ?!」

「まあまあ。生徒の自主性は尊重したいけど、あなたが死なない程度に援護はするから」

「い、命の保証のみ……!?」

「だって、あたしが攻撃するのは止められてるしぃ」

「いや、そりゃそうですけど…う、うわ、なんか慣れてるような慣れていないような、仕事内容ですね……」

「何で慣れてるかは訊かないでおいて上げるけど、慣れてるならいいわよね」

「ご、ご期待に添えるか分かりませんが、精一杯頑張らせていただきます……」

早くも先行きが不安すぎる。

ミケはげんなりした表情で、続けた。

「じゃあええと、参加する学生さんの名簿と得意な魔法とか苦手な魔法とか教えてもらって良いですか?」

「前向きなのは美点ね。用意しておいたわ。はい、リスト」

ぽす。

手にしていた書類をそのままミケに渡すミリー。見ていたのはまさに学生名簿だったらしい。

「あ、ありがとうございます…ええと」

ミケははらりとそれをめくり、目を通した。

総勢20名ほどの生徒のデータが整然とまとめられている。

「意外に多いですね…」

「まあ、こんな企画に参加するツワモノはこんなもんじゃないかしらね」

「自分で言うんですか」

言いながら、パラパラと書類をめくっていくミケ。

「……ぅあ、カイさん……!?当たったら死ねる……!

ええと、ゼラン……ってどこかで聞いたような名前ですけど、ルーイさん?」

「あら、ルーイを知ってるの?そのミディカ・ゼランはルーイの妹よ」

「へえ。ルーイさんの妹なら、きっと優しくて物静かな人なんでしょうね」

「あははははは」

ミケの言葉に何故か爆笑するミリー。

きょとんとするミケに、くくくと笑いをこらえながら続ける。

「ま、その辺はあなた自身の目で確かめなさいな」

「はあ……」

ミケは何だかよくわからないまま、再び書類に目を落とした。

「それにしても…随分変わったことを魔法学校では課すのですね。どうして、こんな試験を思いついたんでしょうか?」

しみじみと言うミケに、ミリーはけろりとして答える。

「何か面白いことがやりたかったから」

「お、面白いこと、って…」

「毎日同じような授業ばっかりじゃつまらないでしょう?

人生はエンターテイメント、ってどこかのお爺さまも言ってなかった?」

「ああ、言ってた気がしますけれど……良かった、こういう無茶はいつもの授業じゃないんですね!いつもこんな感じだったら、魔導師学校も、ハードなところだなぁって、思い始めてました……」

「別にあたしはいつもハードにしたっていいんだけどねえ」

「やめてあげてください…」

はぁ、と深いため息をついて、ミケ。

ミリーの様子があまりにも、最近また振り回された我が師に似ているのがなんとなく鬱だ。

「とりあえずは、生徒さんのデータを頭に入れるのと…課題と罠を考えなくてはいけませんね…」

ぱさ、と書類をまとめ直して、嘆息する。

「あと、報酬のことなんですけど」

「うん?」

話の矛先が変わり、ミリーは姿勢を直してミケのほうを向いた。

「あの、報酬に技術を教えてもらうのってアリですか?」

「技術?」

「ええ。……まったくお金がないと生活ができないので、半々で…とか」

「別に構わないわよ?何の技術がいいの?」

「あ、じゃあ、どうしようかな……風魔法は前に教えてもらったけれど……それとも防御魔法とか回復魔法とか……悩む……命かかってるし……」

「ふうん」

ミリーの表情が、微妙に変化する。薄い笑みは消え、心なしか周りの空気も引き締まったような。

破天荒な校長から、人を指導する教師のものに。

「どういうものが使えるの?ちょっと使ってごらんなさい」

「あ、え、はい」

まさかいきなり使ってみろと言われるとは思わず、ミケはテストを受ける学生のごとく緊張に表情を引き締めた。

「風よ、優しき衣で邪の脅威を打ち払え」

ふわり。

ミリーの周りを不思議な風が取り囲む。

「…えと、魔法に対する防御魔法なんですけど」

「………」

ミリーは自らを取り囲んだ風をじっくりと見渡し、それからすいと視線を上げた。

「……あなた」

緑の瞳を僅かに細めて、問う。

「…教えてもらったって言ってたわね?誰に?」

「え、えっと」

先ほどとは違う迫力に少し気圧されるミケ。

「と、友達のお母さんから教わったんです。凄い魔導師で」

「……そう」

ミリーはそれだけ答えて視線を外し、少し何か考えていたようだった。

「…ミリーさん?」

「…ああ、ごめんなさい。風属性の他には?」

「あ、えーっと。その方には教えてもらっていませんが、攻撃用の火の魔法を。さすがにここで使うわけには」

「まあ、燃やされても困るわね」

ミリーは嘆息して、それからにこりと微笑んだ。

「あたしはエレメントが火だから、どちらかというとそっちの方が得意なの。契約の報酬の半分は現金で、もう半分はその火の攻撃魔法を強化するっていうことで構わない?」

「ええ、よろしくお願いします」

ミケもほっとしたように笑顔になる。

「それじゃあ、一通り目を通して、課題と罠の案を考えてきます。明日もう一度伺いますから、その時に詰めましょう」

「OK。あたしのほうも考えておくわ。それじゃまた、明日ね」

「はい、失礼します」

ミケは一礼して、校長室を後にした。

「あーた」

風花亭は、今日も冒険者たちで溢れかえっている。

依頼人と待ち合わせをしていたゼンは、後ろから甲高い声がかかったのに気づいて振り向いた。

「……ん?誰もいねえじゃねえか……」

不機嫌そうに眉を寄せて、また前を向く。

と。

「どこ見てるでちか!あたちはここでちゅ!」

再び大きな声で叫ばれ、ゼンは再び振り向いた。

声がしたのは、後ろの…しかも、下のほうだったのだ。

「ん、だぁ…?」

下に視線をやれば、そこに仁王立ちしていたのはどこからどう見ても立派な子供だった。

せいぜい10歳、いやもしかしたらそれより下かもしれない。青と緑で彩られたワンピースとそろいの帽子を被り、大きな青い瞳はつりあがっていて、肩ほどまでの金髪は外にピンピんと跳ねている。顔の両側から伸びる大きな長い耳がエルフであることを思わせたが、まだ小さいからか、それともエルフにしては珍しい顔立ちなのか、あまり目を見張るような美しさは感じられない。

その幼女は、ふふん、と不敵な笑みを浮かべた。

「あーた!あたちの依頼を受ける冒険者でちね?」

「はぁ?」

一瞬言われたことが理解できないゼン。

だがしかし、彼がここで依頼を受けるための待ち合わせをしていることは、彼と依頼人しか知らないはずだ。よって、この幼女が件の依頼人ということになる。

「ま、まさか、お前が依頼人なのか?」

「そうでちゅよ?」

幼女は得意げに胸を張った。

「あたちはフェアルーフ魔道士養成学校研究院所属、ミディカ・ゼランでちゅ」

「な……なんだよそりゃ……」

依頼票では名前しかわからなかった。まさかこんな幼女が来るとは想像もしていなかったゼンは、呆然と呟いた。

「うわ、俺はこんなおこちゃまを護衛しなくちゃなんねぇのか…。

どっからどう見てもガキだな…。ぎゃーぎゃーうるさそうだし」

「ガキ…?」

ぴき。

ミディカと名乗った彼女の眉が寄る。

「あーた、今ガキって言いまちたね?」

「はぁ?ガキをガキっつって何が悪いんだよ」

盛大に眉を顰めるゼン。

「鏡見てみろよ。どっからどう見てもガキじゃねえか」

その言葉に、ミディかは返事をしなかった。

そのまま、手の平をすっとゼンに向けて。

「雷神の鉄槌!」

ぱしぃ!

「んのわああぁぁっ!」

呪文と共にいきなりゼンの体を突き抜けた電流に、たまらず悲鳴を上げるゼン。

どよ、と酒場にどよめきが走ったが、どうやらゼン以外に被害はないようだ。

「んなっ……なにしやがんだこのガキぁ!!」

「誰がガキでちか!あたちはあーたより年上でちよ!年上は敬うものって教わらなかったでちか!」

「はぁ?!」

「あたちは今年で93歳でちゅ!あーたよりずっとずーっと年上なんでちよ!」

「なっ…そりゃエルフだってことは見りゃわかるが…どうも腑に落ちん、というか…。これで俺より年上……」

「腑に落ちよーがどーだろーが、あたちは年上で、しかもあーたの依頼人でちよ?!

そんなこともわからんよーなバカは救いよーがないでちね!」

「ぐっ…」

バカという言葉にまたムカっときたが、依頼人という言葉に言い返せずに言葉を噤むゼン。

ミディかははぁ、と仕方なさそうにため息をついた。

「ふん、まあいいでち。バカに高度な説教ちても無駄でちゅね」

言って、よいせ、とゼンの向かい側の椅子に座る。

腕と顔だけがかろうじてテーブルの上から出た状態で、ミディカはぴしっとゼンを指差した。

「なにしてるでち。とっとと座りなちゃい」

「あ、ああ……っクショ」

口の端で小さく毒づいて、ゼンはしぶしぶもとの席に座る。

ミディカはなおも険しい表情だ。

「あーたのお名前を訊いておきまちょーか」

「あー…俺はヲヴゼンだ」

「ヲヴゼン?リュウアン出身でちか?」

「…まあ、そんなようなもんだ。ゼンって呼んでくれりゃいい」

「ゼンでちね、そー呼ばせてもらいまちゅ」

ミディカは不機嫌なまま頷き、懐から一枚の紙を取り出してテーブルの上に広げた。

「依頼書にも書きまちたが、これが今回、魔道学校で開催されるウォークラリーの告知書でちゅ」

「ほう」

ゼンは身を乗り出してチラシを読んだ。

「…なんだ、ただのガキのゲームだと思ったら結構あぶねーこともすんだな」

「当然でちゅ、普通の学校じゃなくて魔道学校なんでちゅよ?あーたのよーなバカにはわかんないでちょーが」

「うっせえ、バカバカ言うな」

「あーたには、あたちと一緒に行動ちてもらって、あたちの護衛をちてもらいまちゅ」

ゼンの抗議は無視して、ミディカは話を続けた。

「あたちの魔道の腕がいくらちゅばらちくても、非力なこの身体では殴られたらひとたまりもありまちぇん。

ちょこで、あーたに盾になってもらってる間にあたちの魔道が炸裂するのでちゅ!

我ながら完璧な作戦でちね!」

びし、とゼンを指差して力説し、ふふんと得意げに胸を張って。

「あー……」

ゼンは半ばどうでもよさそうに半眼で息を漏らした。

「……護衛はしっかりやるけどよ、それ以外の子供のおもりやらをやるつもりはねーぞ?めんどくせー。

あくまで俺がやるのは「護衛」だけだ。細かい指図は受けねぇ」

「はぁ?あーた、何エラソーに言ってるでちか?」

ゼンの言葉に、ミディカは呆れたように肩を竦めた。

「あーたの意思はこの際関係ないでちゅ。あーたは、あたちの言う通りにあたちの盾になってればそれでいいんでちゅよ!

あーたのよーなバカでも出来る簡単な仕事でちょ?あたちに感謝することでちね!」

「だからバカバカ言うなっつってんだろ!っち、なんで俺がこんな…」

ゼンは不満そうに眉を寄せ、小さな声で続ける。

「…まあ、困ったことがありゃ、もちろん助けてやるけどな…?ちっちぇえし、なんかほっとけねえし…」

「ちっちぇえ?」

ミディカの眉がまた盛大に寄った。

「…ちぇっかく『子供のお守り』を広ぉい心で聞き流ちてあげたとゆーのに…」

す、とまたゼンに向かって手の平をかざす。

「げげ、魔法はもうごめんだ!やめろ俺が悪かった!」

ゼンは慌てて両腕で顔をカバーし、焦りの表情で首をぶんぶんと振った。

半眼で手を下ろすミディカ。

「わかればいいんでち。言ってもわからないおバカちゃには躾が必要でちゅからね」

「くっそ…!」

悔しげに毒づくゼンだが、依頼人である以上あまり大きな態度にも出られない。

ゼンはどうにか気を取り直して、依頼の話に入ることにした。

「…で、いくつか確認しておきてえんだけど」

苛々した様子を隠そうともせずに、きつい視線をミディカに向けて。

「まずは、お前の戦闘力のことを聞きてぇんだけど。

俺はこの通り、剣を使って戦う。俺の邪魔に、それか俺が邪魔にならねぇかどうか確認しておきてぇ」

ゼンの言葉に、ミディカはまた盛大にため息をついた。

「はぁ…あーたのよーなおバカちゃんには、一から説明ちてあげないといけないのでちね」

仕方ない、というように肩を竦めて。

「あたちが所属するのは、魔法学校の院でちゅ。通常の学習過程を修了ちて、まだ魔法を研究ちようというエリートたちの集う場所でちよ?

学生たちと同じレベルで考えてもらっては困りまちゅね!」

「あー、そうかそうか」

自信満々のミディカの言葉を軽く聞き流すゼン。

エルフは非力な分魔力に長けるというし、おそらくミディカの言うことは本当なのだろう。口調に全く説得力がないわけだが。

ミディカはまたびしっとゼンに指を突きつけた。

「あーたこそ、あたちの魔法の邪魔にならないようにせいぜいちょこまかと動き回るがいいでちゅ!」

「あーはい、了解。ま、俺も魔法はからっきしダメだからな、魔法に関しては全部任せるぜ」

「言われるまでもないでちね。ま、基本は、あーたに盾になってもらってあたちが後ろで魔法攻撃をちまちゅから、お互いに邪魔になるコトはめったにないと思いまちゅけどね」

「盾かよ、俺は……」

ゼンはまた半眼になって、再びチラシに目を落とした。

「にしても、学校もずいぶん面倒なイベントをやるもんだな。型にはまらない姿勢は好きだけどよ」

「校長がこーゆーの大好きなんでちゅよ。ま、あたちも好きでちゅから問題はありまちぇんけど」

言うミディカは少しだけ楽しそうだ。

ゼンはさらに問うた。

「ところで、ウォークラリーって、チェックポイントへの移動は早ければ早いほどいいのか?」

「まだ詳ちいルールは発表されてまちぇんから、そこはなんとも言えないでちゅね」

「もしそうなら、俺がミディカをおぶって走った方が早そうだな」

「はぁ?」

ミディカの眉がまた寄り、ゼンは慌てて手を振った。

「…おっと、ガキ扱いしたつもりじゃねえぞ。勝つための手段だ。

魔法学校の学生ってんなら、体力はそんなにねぇやつが多いだろ、たぶん。

逃げるが勝ち、って場合もあるだろうしな」

「はっ、戦う前から逃げる相談でちか、のーみそだけじゃなく気までちっちぇーんでちゅね!」

ミディカは嘲笑して肩を竦める。

「このあたちの実力の前に、逃げるが勝ちなんてことがあるわけないでちゅ!どんな敵だってぶっ飛ばして点数根こそぎ奪ってやるでちゅよ!

万一素早く移動ちなければならない時があっても、あーたにおぶわれるなんて心底ごめんでちゅ!」

「んなこと言ったって、お前の足じゃそんなに早くは…」

「白狼の疾走!」

ぱきん。

ミディカの呪文と共に、彼女の周りをふわりと風が取り囲み、小さな彼女の体はあっさりと宙に浮いた。

「げ……」

「ふふん、あーたこそ、飛んで移動ちゅるあたちにちっかりついてくることでちゅね!」

「くっそ、やりにきーなー…」

ゼンはくしゃくしゃと頭を掻き、質問を続けた。

「あとは…そうだな、敵になる奴らの情報を知ってる限りで頼む」

「敵、でちゅか」

ミディカは嘆息して腕を組んだ。

「このイベントは自由参加でち。誰が参加ちゅるか、開会式になってみないとわかりまちぇん」

「そうなのか」

「まぁただ、確実に参加するだろう中で、気をちゅけるべき人物はひとりいまちゅ」

ミディカは視線を逸らして少し眉を寄せた。

「ほう?誰だそりゃ?」

「3期生の、ヘキ・ヒメミヤでちゅ。ナノクニ出身の天才でちね。ま、あたちには劣りまちゅけど?」

「ヘキ・ヒメミヤ…」

「1年で2級飛んだ実力の持ち主でちゅ。来年には確実に院入りでちね。あの子には要注意でちよ!」

「ほぉ…そんなやつがいるんだな。

マークしておくために、開会式がはじまったらどいつだか教えてくれ」

「わかりまちた」

ミディカは素直に頷いて、それからぎゅうと表情を渋くした。

「まぁ、何より怖いのは校長でちゅけどね…」

「…校長?さっき言ってたヤツか。そんなに怖いやつなのか?」

問い返すが、ミディカは無言で青ざめている。

「…まぁ、話すのが嫌なら、あえて聞かねぇけど」

ゼンは肩を竦めて言った。

「もし校長とエンカウントしたら戦うか逃げるしかねえんだろ。

その様子じゃ…逃げることになりそうだな」

「校長がちょっかい出ちてくるかどーかはまだわかりまちぇんが…用心に越ちたことはないでちゅよ」

まだ軽く青ざめたまま、ミディカはゼンに視線を移した。

「校長にだけは、手を出ちたらとんでもないことになりまちゅ。あたちはちゃっちゃと逃げまちゅからね!」

「あー、へいへい」

何がそんなに怖いのかは判らないが、ここまで言うからには相当怖いのだろう。彼女の言う通り、用心に越したことはない。

適当に流しながらも、ゼンはミディカの言葉を耳に焼き付けた。

「…しかし、お前さぁ。何でそんな赤ん坊みたいな喋り方してんだ?」

しみじみ言うと、とたんにミディカの目つきが鋭くなる。

ぎろり。

「あたちの喋り方が……なんでちゅって?」

「な、なんでもねえ…」

目を逸らして誤魔化すゼン。

しょっぱなから、尻に敷かれまくりなのだった。

「アナタが、アタシの依頼を受けてくれるっていうヒト?」

別の日、別の時間。

同じく風花亭で打ち合わせをするべく待ち合わせをしていたカザは、後ろからかけられた声に振り向いた。

(うぉっ)

目の前に現れた女性の姿に、軽く仰天する。

年の頃は二十歳に届くか届かないか、といったところか。ゆるやかなウェーブのかかった長い黒髪を無造作にたらし、大きな紅い瞳に同色で厚く彩った唇、思わず目を見張るようなナイスバディを申し訳程度に覆った黒い短衣、何よりその後ろに広がった翼人特有の黒い翼が背徳的なコントラストを描き出している。

彼女はにぃと楽しそうに唇の端を上げると、さらに続けた。

「アタシはラスティ・アーニャ。ラスティでいいわ」

そこまで言われ、カザはようやく我に返った。

「僕はカザ。蜥蜴獣人の精霊使い。あんまりそれっぽくないかもしれないけど魔法使いだよ。よろしくね、ラスティさん」

カザに名を呼ばれ、ラスティは笑顔のまま首を傾げた。

「アナタ、ずいぶん可愛らしいけど年はいくつ?」

「え、17だけど…」

「アタシは19よ。大して違わないでしょう?呼び捨てで構わないわ、その方が楽でしょう?」

「じゃあそうさせてもらおうかな、よろしくラスティ」

特に抵抗なくあっさりと呼び方を変えるカザ。

ラスティは満足げに微笑んだ。

「一目見て、面白そうなコだと思ったわ。なかなか無い肌の色だと思ったら、トカゲなのね?

ふふ、個性的なのはいいことだわ。アタシも大好きよ?仲良くしましょうね?」

カザは一瞬きょとんと目を丸くして、しかしすぐに笑顔を返す。

「肌の色を褒められたのは初めてだよ。こちらこそ、仲良くしてくれると嬉しいな」

ラスティは軽く笑って、カザの向かいに足を運び、翼をしまって椅子に座った。

「それじゃ、早速始めましょうか?」

「あ、うん。よろしく」

カザもそれに倣って椅子に腰掛ける。

「学校主催のウォークラリー、ってことだけど。わざわざ冒険者を雇うってことは,やっぱ優勝狙ってるの?」

「そうねぇ」

ラスティは頬杖をついて身を乗り出した。露出度の高い服の隙間からきゅうと押しつぶされた胸が見える。

「楽しそうじゃない…?アナタもそう思うでしょ?」

「うん、すっごく楽しそう」

「アタシ、楽しいコトは全力で楽しむ主義なの。優勝を狙うかどうかはともかく?楽しくやれたらいいとは思っているわ」

「うん、気が合いそうだね、よかった」

カザはにこりと笑って、言葉を続けた。

「魔法学校に通ってるなら,魔法は使えるんだよね? どんな魔法が得意か教えてくれないかな」

「エレメントは風よ。取っている授業も主に風と火」

「なるほど。攻撃と補助、どっちが得意?」

「魔道ってね、世界に宿る力を綺麗に具現する方法なのよ」

カザの質問に、突如突拍子もないことを言いだすラスティ。

「だから、それを一番綺麗な形にしてあげなければ勿体無いとは思わない?

何かが壊れる瞬間。それが、最も輝く、一番綺麗な時なの。アタシはそのために魔法を使うのよ」

いきなりの自分語りにぽかんとするカザ。

「へぇ……君、魔法使う時にそんなこと考えてるんだ」

「ええ。目的もポリシーもなしに動くのってつまらないわ。そういうヒトって魅力的に映らないし」

「そう?で、結局は攻撃が得意ってことでOK?」

「そういうこと」

「そっか。それじゃあ、逆に運動は得意?」

「人並みかしら…別の運動なら得意だけどね?ふふっ」

思わせぶりなラスティの言葉と微笑みに、ぴくりとカザの尻尾が動く。

が、特にそれにはノーリアクションで、カザは続けた。

「実戦経験とかはあるの?」

「残念ながらないわ。でも、アナタが守ってくれるんでしょう?」

にこり。誘うように笑うラスティに、カザは邪気のない笑顔を返した。

「うん。全力でね」

ラスティの色気全開攻撃に、気づいていないのか平静を装っているのか、カザは笑顔のまま続ける。

「じゃあ、そのウォークラリーについてルールの確認もしないとね。開催日時とか」

カザの言葉に、ラスティは持っていたポーチから紙を取り出して広げた。

「コレがそのチラシよ」

「どれどれ」

テーブルに広げられたチラシを取り上げ、目を通すカザ。

「なるほど。詳しいルールについてはあんまり書いてないんだね」

「そうね。ルールの詳しい説明は、開会式のときにしてくれるんじゃないかしら?」

「このウォークラリーの結果が成績に関わるとかはある?

0点だと留年とかだったら着実に点数を稼がないといけないよね。

……関係なくてもちゃんと頑張るよ? ちょっと緊張感が変わるだけで」

「っふふ、心配しなくても、成績に関わることはないと思うわ」

ラスティは可笑しそうに笑った。

「そもそもが自由参加だしね。ただ、賞品になってるマジックアイテムは、魔道士なら誰しもが欲しがるものなのよ」

「魔法使いならみんな欲しがる物、か」

いまいちぴんと来ない表情で、カザ。

「そんなにいいものなの? それとも天の賢者様って人が有名なのかな?」

「魔道士でなければあまり聞かない名前かもね」

ラスティは、ふふ、と楽しそうに笑った。

「でも、魔道士の間ではそれこそ神様みたいに崇められてる人なのよ」

「君も?」

「アタシ?そうねぇ…興味はあるわ。何が何でも欲しいと言うほどではないけれど?」

「そうなんだ。じゃ、優勝を狙ってるってわけじゃないし、成績が悪いとマズい、というわけでもない、気楽に楽しめばいいってことだね」

「そういうこと」

にこりと微笑むラスティに、カザはさらに質問を続けた。

「あとはじゃあ…他の参加者を攻撃することに抵抗は無い?」

「あら…それが楽しいんじゃない。スリリングだわ。すごく楽しみよ」

「やっぱりそこがポイントだよね。それがあるから僕も興味持ったんだ。よく思いつくよね,こんなの」

「っふふ、あのヒトこういうの大好きなのよ」

「あのヒト?」

「校長。きっと自分も乱入してくると思うわ、今から楽しみね」

「校長先生かー。魔法使いの学校の校長先生っていうんだからすごい魔法使うんだよね。

ははっ、怖いような楽しみなような、かな」

カザは軽い調子で笑って、さらに続ける。

「あとはじゃあ…厄介な人とかはいる?

例えばめっちゃ強いとかクラスメイト襲うのに何の躊躇も無いとか勝つためなら手段を選ばないとか性格悪いとか、そんな人がいたらチェックしときたいな」

「さぁ…誰が参加するのかまだわからないし」

ラスティは気のない様子で肩を竦めた。

「あれ、そうなの?」

「そうね、誰が参加するかは開会式までわからないんじゃない?

まあ、アタシの友達も何人か参加するけど、そんなに大したコはいないわよ。実力で言えばカイは怖いでしょうけど、あのコは無駄なケンカはしないでしょうね。

まぁ…降りかかる火の粉は払うでしょうけど?」

「じゃあ…戦いたくない人とかは?」

「特にいないわよ?アタシの妹もいるけど、しばらく喧嘩なんてしてなかったから久しぶりに大暴れしても良いわよねぇ。ふふ、楽しみだわ」

「え、妹さん殴っちゃっていいの?」

驚くカザに、ラスティは楽しげに笑みを深めた。

「っふふ、殴れるものならね」

「そ、そうなんだ…もしかして、学校主催の行事で血みどろの戦いを想像してた僕がおかしいのかな?まあ、あんまり酷い怪我にならないように手加減して、後で怪我も治してあげようかな」

「あらあら、逆にアナタがケガしないように気をつけなさいな?」

「……妹さん、そんなに凶暴なの?」

「っふふ、凶暴ではないわよ?可愛らしいわ、とっても……アタシとは別の意味でね?」

「そ、そう?」

「ただ、魔道の実力はアタシより上よ。大人しい顔してる方がクセモノなのは世の常…気をつけなさいな?これは、ウォークラリーだけじゃなくてね?」

「おおっと、怖い怖い。ご忠告いたみいります、ってね」

カザはおどけた仕草で肩を竦めてみせた。

「僕からはそのくらいかな…僕のほうに何か質問はある?」

「そうねぇ…」

ラスティは楽しそうに視線を動かして考えてから、カザに視線を戻した。

「恋人はいるの?」

カザは一瞬面食らってから、苦笑する。

「直球で凄い事聞くね」

ふ、と一息ついてから。

「いないよ。好きな子もいないし。仕事柄出会いは多いと思うんだけどね」

「そう?翼人の女は範疇外かしら?」

さらににこりと妖艶な微笑みを浮かべるラスティ。

カザは相変わらずのあっさりとした調子で答えた。

「羽が生えてても尻尾が生えてても鱗があっても女の子は女の子だよ?」

「そう、それならいいわ」

満足げに微笑むラスティ。

カザはにこにこしたまま、逆に問うた。

「ちなみに、君の好きなタイプは? 爬虫類でも、愛してくれる?」

イタズラっぽく小首をかしげて。

ラスティは肩にかかった髪の毛をゆっくりとかき上げた。

「アタシは、面白いヒトがスキよ。常識に囚われない、自分を持ってるヒト」

「へぇ」

軽く答えるカザに、ラスティはまた頬杖をついて面白そうに彼を見上げた。

「アナタは、どっちかしらね……?

期待してるわ。いろんな意味でね」

「ご期待に応えられるよう、がんばるよ」

カザはやはり軽い調子で、そう答えるのだった。

「お疲れさん。あんたがメイちゃんやね」

やはり別の日、別の時間。

風花亭で待ち合わせをしていたメイは、正面から手を振って現われた男性を見て笑顔で立ち上がった。

「あなたが依頼人さんね。こんにちわ!わたしはメイ・ソルジェって言うの、よろしく!メイって呼び捨てでいいからね」

現れた男性は、メイと同い年ほどの少年だった。前髪にだけ黒のメッシュが入った派手なオレンジ色の髪を後ろでくくり、同じ色の瞳は呑気そうな表情をたたえている。普通のラフな服に身を包んだその姿は、パッと見でとても魔道士には見えなかった。

メイはいつもしているように、笑顔で少年に挨拶をし、握手を求めて手を差し出す。

少年はにこりと人懐こい笑みを見せた。

「オレが依頼人のティオキア・バデスや。ティオって呼んだって」

メイの差し出した手に同様に手を差し出し、握手をする直前。

ポン!と音がして、ティオの右手に花が現れた。

「きゃ」

「ははっ、花のようなお嬢ちゃんに、まずはお近づきの印や」

ティオはそう言うと、片膝をつき、恭しく気障な仕草でその花をメイに差し出した。

「…あはは、お世辞と分かっててもちょっと照れちゃうかも」

メイはほんのりと頬を染め、照れた様子でその花を受け取る。

「あ、ええと、わたしはね」

それを誤魔化すようにして、メイは慌てて自己紹介を始めた。

「本業はウェイトレスなんだけど店の…ブルースカイって言う食堂なんだけど、その宣伝と珍しい食材をゲットするためにあちこち旅をしてるんだ。そうだ、良かったらこのビラ貰ってくれる?気が向いたら来てみてね!」

早口で言って、どこから取り出したのかチラシをティオに渡す。

「おおきに、今度行ってみるわ」

やはり笑顔でチラシを受け取るティオ。

「遅れて堪忍な。まあ、座ろか」

「あっ、うん」

ティオが椅子を勧め、メイが座るのを確認して彼も向かいの席に腰を下ろす。

「依頼したいんはな、まあ依頼書にもちっと書いたんけど」

かさ。

ティオも懐から紙を一枚出し、テーブルに広げて。

「今度な、ウチの学校でこういうイベントがあってな」

「マジカル・ウォークラリー……うん、依頼書に書いてあったとおりだね」

メイはそれを手に取り、内容に目を通す。

その様子を見やりながら、ティオは説明を続けた。

「もともと、ウチの学校てこういうん大好きやねん。校長センセが変わったお人でなぁ、ちょぉ派手なこともようしはんねん。

ほら、ここ見て?他の生徒から、バトルで点数奪うことも出来るて書いてあんねん」

「うわっ、ホントだ。すごいね、バトルロイヤルだね」

メイはティオに指差された記述を見て目を丸くした。

嘆息するティオ。

「とんでもないやろ?少年ジャ○プかっちゅーねん。

ちゅーことで、学校から冒険者はんを雇うよう勧められててん」

「なるほどね、それで学校主催のウォークラリーで冒険者雇うなんてことになってるんだ」

メイは感心したように頷いた。

「オレとしてはな、あんま人様とケンカしてまで必死になるんはどやろ思うねんけど、他のヤツらが冒険者雇うてんのにオレだけないんも心もとないやん?最低限、身ぃは守らんとな」

「そうだねー、優勝するためにボコボコにしちゃえ!って人がいるかもしれないもんね」

ちゅーことで、護衛兼、頼もしい仲間!ちゅーことで募集かけてもろたんやけど」

「ふむふむ、ティオはあんまり奪い合いとかしたくは無いわけね、了解。わたしも人と争うのは好きじゃないし、ちょっとほっとしたよ。まぁ、挑まれれば受けてたつって感じかな?」

「はは、頼もしいなあ。よろしゅう頼むで」

ティオはまたにこりと人懐こい笑みを浮かべる。

メイをそれを見て、ほっとしたように微笑んだ。

「それで、メイちゃんは正直、どないなん?

食材ゲットで旅する冒険者さんなんやろ?どんな武器、魔法で、どんな戦い方するんか、教えといてんか?」

「あっ、そうだね」

メイは気を取り直して、腰に下げた剣を手に取った。

「えーと、わたしは短剣類…あんまり大きくない剣を使うよ。投げナイフとか、あとはコレ」

かちゃ。

それとは別に、腰に下げていた大振りの包丁を手にとって示してみせる。

「うわ、でっかい包丁やねえ。料理人さん、ゆう感じや」

「えへへ、腕はまだまだだけどね」

メイは照れたように笑って、ナイフと包丁を元のように腰に下げた。

「後は…火魔法が使えるよ。剣よりもこっちの方がまだ得意かな?」

「フェイリアやもんね。オレの友達にもおるよ、このウォークラリーにも参加しとるさかい、紹介するわ」

「ホント?楽しみだな」

嬉しそうに笑うメイ。

「魔法の学校なんだよね?ティオも魔法使うんでしょ?」

「オレか?オレはなぁ、正直攻撃とか向いてへんねん、ははっ」

メイの問いに、ティオは軽く苦笑した。

「オレが目指しとんのはな、一流のエンターティナーやねん!さっきの手品も、その一環や」

「あっ…そうなんだ」

先ほど受け取った花に目を落として呟くメイ。

ティオは続けた。

「魔法が使えれば、できることに幅が持たせられると思えへん?演出もしたい放題やで!」

「そうだね、魔法って戦いに使うばっかりじゃないもんね」

「せやから、攻撃系の魔法やらはどうも苦手やし、好かんねん。

まあ、昔からあちこち旅して回って、一通りの護身術やらは使えるけどな?」

「そうなんだね。わかった」

「メイちゃんはどんな魔法使うん?火魔法ゆうからには攻撃系なんかな?」

「火魔法はえっと…火を点けたり、火の矢を飛ばしたり、炎の壁を作ったり。あんまり大きなものは無理だけど炎を操れたり出来るよ。ティオの魔法よりかは攻撃的な魔法かな」

「はは、なら攻撃が得意やないオレと得意なメイちゃんでちょうどええ感じやな」

ティオは言って気さくに笑ってみせた。

「頼りにしてるでー、メイちゃん!」

「任せておいて!って胸張っていえるほど強くないけど、頑張るからよろしくね!」

メイは元気に言って、改めて手を差し出した。

「よろしゅうな、メイちゃん」

ティオも笑顔のまま、その手を握り返すのだった。

「初めまして。オルーカ、だよね?ミルカの紹介の」

真昼の月亭。

待ち合わせでテーブル席に座っていたオルーカは、入ってきた少女に声をかけられて立ち上がった。

「はい、そうです。それではあなたが、カイ・ジャスティーさん、ですか?」

「うんそう。カイでいいよ、よろしくね」

カイと名乗った少女は、気さくにそう言って笑顔で手を差し出した。

年の頃は15、6といったところだろうか。短くカットした赤い髪に同色の瞳、さらに赤系統の服を身に纏い、一見して「赤!」という印象を受ける。耳の後ろからは赤褐色の角が三対。ミルカに聞いていた通り、彼女が赤竜族なのだということを示していた。

「オルーカです、よろしくお願いします」

オルーカは笑顔でカイの差し出した手を握り返す。

きゅっと手を握る力は握手にしては予想以上に強く、この少女のアクティブないでたちもあいまってオルーカは軽く驚きの表情を見せた。

「?どうかした?」

きょとんとするカイに、苦笑するオルーカ。

「いえ、てっきり、ミルカさんみたいな魔法使い然とした魔法使いさんがいらっしゃるのかと思ったので、なんだか私よりも強そうな感じで驚いたんです」

オルーカの言葉に、カイはははっと笑いながら手を振った。

「あははは、そうだね、あたしを見て魔道士だと思うやつはいないよね。

それでもミルカよりは多少魔法は使えるんだよ。ていうかあの子がぜんぜん…」

「?」

きょとんとして首をかしげるオルーカ。そうなのだろうか、と思う。もっとも、オルーカもくだんの少女が魔法を使う所を見たわけではないのだが。

カイは構わず話を続けた。

「うん、でも、確かに魔法よりは体動かす方が得意かな。

魔道学校には、自分のスキルを高めるために通ってるんだしね」

「なるほど。それでは私と同じですね。私も体を動かす方が得意なんです」

オルーカが頷くと、カイはまたははっと軽く笑った。

「2人とも魔法苦手か。魔法の学校のイベントなのにね」

「ホントですねえ。

力技で取り組むなんて魔法学校にあるまじき姿なのではないですか?」

「あはは、そうなのかもねー。

まあでも、こういうペアがあっても面白いんじゃないかな。二人とも肉弾戦でも、戦い方はいっぱいあるしさ。

あたしの背中、預けるよ。なーんてね!」

「はい、任されます」

2人で冗談めかして笑いあい、和やかな雰囲気で再びテーブル席につく。

軽く飲み物を注文し、一息ついたところで、早速依頼の話に入った。

カイからチラシと共に一通りの説明を受け、ふむ、と目を通してから。

「えーと、とりあえず、カイさんはこのウォークラリーにどういったスタンスで望むおつもりでしょう?

何が何でも優勝目指しますか?ご学友同士の友情は大切にする派ですか?

他の生徒のポイントも奪えるということですが、奪えるものは奪っときます?」

「んー、そうだなー」

カイは腕組みをして、僅かに眉を寄せた。

「あんま積極的に人を蹴倒して点数もらいたいとは思わないな」

「ふむ、なるほど」

「自分の力でクエストこなして、点数稼いでいきたいよね」

「正攻法でいくわけですね。いいと思います」

頷くオルーカに、苦笑を返して。

「まあでも、そういうヤツらばっかりじゃないと思うし、向こうから挑んできたら全力でお相手するよ?

魔道は得意じゃないけどさ、要するに呪文唱える前に懐もぐりこんで沈めちゃえばいいんでしょ?」

拳など振りつつ、なかなか楽しそうで。

「先手必勝というわけですね。なんだかますます魔法学校の生徒らしからぬ姿になってきましたが…

私もそちらの方がやりやすいです」

オルーカも悪戯っぽく笑みを返す。

「だよね!すばやさには結構自信あるんだ。ま、相手がどんな冒険者呼ぶのかにもよるけどね?

そっちはオルーカに引き止めてもらって、あたしは本陣を攻撃、とかさ!」

「私も体力には少し自信があるので、壁役ならお任せください」

とても魔道士学校のイベントの作戦会議とは思えない単語が飛び交う。

「あ、そうしたら、他の参加者さんのことも、聞かせていただけますか。

どういう方が出場するのか、カイさんが知っている限りで一通り。どんな感じの能力を持っていて、何が得意で何が苦手なのか、とか」

「んー、誰が参加するのかっていうのは開会式にならないとわからないんだよねえ」

カイは腕組みをして眉を寄せた。

「あたしの友達連中は一緒に参加申し込みをしたんだけどさ。

その中で、あたしに突っかかって来そうなのは…ラスティくらいかな?風クラスの翼人でね、ちょっとアブない性格してんのよ。見境なく魔法で攻撃してきそうな感じ」

「そ、そうなんですか…」

「あとは状況によってはライとかティオとか?あの辺とはたまに手合わせするけど、2人とも旅とかで実戦経験があるし、そこそこ強いよ。ただまあ、そんなに突っかかってくる感じでもないかな。一応、ライは火クラスでティオは太陽クラス。魔法の攻撃力でいったら、ライの方が上じゃないかな。フェイリアだしね」

「なるほど」

「あたしの仲間連中ではあとは、ラスティの妹のパスティと、同じ水クラスのセルク。パスティはのんびりだし、セルクは気が弱いからあんまり敵にはならないと思うけど、魔法の威力はあたしたちの中でこの2人がトップだよ」

「へぇ、大人しいほどすごいっていう感じなんですね」

「そうそう」

カイは笑顔で頷いた。

「ただまあ、スポーツみたいなもんでしょ?殺しあいするわけじゃないし、ゲームなんだから、全力で行くよ。それは当然、ね」

「そうですね」

楽しそうなカイにつられるように、楽しそうに微笑むオルーカ。

彼女が言うと本当にスポーツに挑むようで、俄然楽しみになってきた。

「では次に、カイさんがやれることをお聞きしたいです」

「やれること?」

「えーと、私が全然攻撃魔法使えないので、しかも魔法に全く詳しくないので、一応、戦闘力の確認というか。

あ、私は、簡単な回復魔法なら使えます。

でも魔法の知識は全くないですし、魔法でトラップとか張られたら、見破れずにすぐ引っかかっちゃうタイプなので、すいません、そっち方面では頼りにならないと思います」

「あははっ、あたしも同じ同じ」

申し訳なさそうなオルーカに、カイは明るく笑ってひらひらと手を振った。

「さっきも言った通り、魔法はそんなに得意じゃないんだ。いくらなんでもミルカよりは使えるけどね」

(ミルカさんってそんなに魔法苦手なのでしょうか…)

思いつつも口にはしない大人のオルーカ。14歳ですけど。

カイはオルーカの沈黙は気にならなかったのか、続けた。

「一応、エレメントは火だし、火の魔法が得意だよ。どっちかって言われれば攻撃魔法の方が使えるかな。回復はちょっと苦手」

「私も火です。攻撃魔法は使えませんが、簡単な回復魔法なら使えます」

「そうなんだ。その辺はバランスいいかもね」

「そうですね、そういう意味ではちょうどいいのかもしれません」

「曲がりなりにも学校に通ってるんだし、ちゃんと授業も出てるから、魔道の知識もそこそこあるよ。

魔道系の課題が出たら、あたしが担当するね。もともとその為のイベントだしね」

「その辺りはよろしくお願いします…足引っ張らないように頑張ります」

言って、丁寧に礼をするオルーカ。

それから、思い出したように話題を切り替えた。

「あ、ところで、先ほど『身体を動かす方が得意』と仰ってましたけど……

見た感じ、すっごくお強そうですが…武器での戦いもされるんですか?」

「強いかどうかはアレだけど、武器も使うよ。そっちの方が得意」

「そうなんですか。私は棍を使うのですが、カイさんは?」

「へえ、棍を使うんだ?

あたしも、一番得意なのは棒術なんだ。気が合うね」

「おや、それは偶然ですね。機会あったら棒についてのお話もしたいものです」

カイが嬉しそうに笑ったので、オルーカもにこりと微笑んだ。

「そうしたら、戦い方を見ておきたいですし、実際戦闘になった際、呼吸を合わせる意味も兼ねて、とりあえずお手合わせ願えないでしょうか」

「ん、いいよ。今手ごろな武器がないから、素手になるけどいいかな?」

「はい、よろしくお願いします」

2人は頷きあい、残りの飲み物を飲み干して、手早く会計を済ませて外に出た。

中央公園に移動した二人は、スポーツ用に解放されている広場の人気のない場所で向かい合った。

「じゃあ、行くよ」

「お願いします」

二人は構えを取り、真剣な視線を交し合う。

「はっ!」

次の瞬間、カイは素早く地面を蹴って一気にオルーカとの距離を詰めた。

がっ。

カイが繰り出した拳を腕で受け、力を受け流して懐に入るオルーカ。

「せいっ!」

その流れでカイの腹に拳を繰り出すが、それはあっさり膝を当てられて防がれる。

「たっ!やぁっ!」

カイは続けて流れるように拳を繰り出した。

防戦一方のオルーカ。何度か反撃を試みるが、カイはダメージを気にした様子もなくひたすら攻めてくる。

「くっ……!」

オルーカは眉を顰め、とにかく体勢を立て直そうと後ろに跳んだ。

「やぁっ!」

だが、カイも同様に地を蹴り、オルーカに距離を詰めさせない。

「はっ!」

着地をしたオルーカの足元を素早く払い、カイはオルーカの体制を崩した。

「きゃ…!」

ど、と倒れたオルーカの肩を、体制を直したカイの膝ががっと押さえ込む。

「はは、勝負あった、かな?」

カイは息を切らしながら、爽やかに笑った。

「………」

オルーカは目を丸くして、カイを見つめ返す。

(この感じ、どこかで……)

妙な既視感に呆然とするオルーカ。

が、やがて爽やかな笑みを見せた。

「…参りました」

「ごめんごめん、つい夢中になっちゃった。オルーカ、強いね!楽しかった、ありがと!」

言いながら、カイはオルーカの手を取り、引き起こす。

「私も楽しかったです。しかし、ますます私がご一緒する意味ありますかね?返って足手まどいになりそうで不安です」

「そんなことないよ。オルーカもこれだけ戦えるなら頼もしいな」

「……あの」

オルーカは言おうかどうしようか迷って、おずおずと口を開いた。

「カイさんは、どこで格闘術を学んだんですか?」

「え?」

きょとんとするカイ。

「いえあの、気になったものですから」

「んー……」

カイは珍しく、複雑そうな表情をした。

「…基礎はたぶん、昔……近所に住んでたお姉さんに、教えてもらったんだよ」

「へえ、そうなんですねえ…」

歯切れの悪い様子だが、あえてそこには触れない。

カイは苦笑した。

「あとは自己流かな。オルーカは?」

「私はガルダスの僧侶なんですが…そこで鍛練として習ったんです。

あまり魔法が得意ではないので、そちらを一生懸命やりましたねえ」

オルーカはそう言ってから、話題の矛先を変えた。

「カイさんは、故郷はどちらですか?」

「故郷?」

カイはきょとんとしてから、今度は屈託なく微笑んだ。

「リュウアン、って知ってる?東方大陸の、ちょっと変わった国。

あたし、一応そこの出身なんだよね。つってもほら、ドラゴンでしょ?人里に住んでたわけじゃないから、別に名前も文化もリュウアンっぽくはないんだけどね。

あたしはそんなに人間は嫌いじゃないから、たまに人里降りてきて、色々遊んだりしてたな。リュウアン、楽しいところだよ。食べ物も美味しいし」

「リュウアンですか、行ったことありますよ」

オルーカも微笑んで頷く。

「私も東方出身なんです。リュウアンは大きな国ですよね…。

ヴィーダとはまた違った文化が発達していて、ご飯がとても美味しかったことも覚えています。また行きたいですねぇ…」

言って、少し懐かしそうに視線を遠くにやって。

「私の故郷にはドラゴンはいませんでしたけど…故郷も人種入り乱れていましたね」

「まあ、あまりドラゴンは人と交わったりはしないからね」

「あ、ドラゴンでしたら、ヴィーダに来てから、レヴィニアさんとパフィさんという方にお会いしましたよ」

「へえ、パフィを知ってるんだ」

知った名前に、カイはまた嬉しそうに表情を明るくした。

それにつられるように笑みを深めるオルーカ。

「あ、カイさんもご存知なんですね。ある事件のときに知り合ったんですが、その時も知り合いのレッドドラゴンの方…って、あれえ!?」

そこで、唐突に表情を変える。

「なに、どうしたの?」

「あれ、ミケさんとレティシアさんがお話聞きに行ったレッドドラゴンのカイさんって、カイさんですか?!」

「え、ミケとレティシアのことも知ってるの?」

カイも驚いた様子で問い返した。

「あの、パフィさんの事件の折に、お2人がカイさんのところに事情を……」

「……ああ!あの時のね。ミケのほかに雇われた冒険者の中に、オルーカもいたんだね」

カイは得心が行った様子で手を打った。

「あの事件では…お世話になりました。私はお会いしてませんでしたけど、大変助かりました」

「はは、世間って変な所で狭いんだねー」

「ですね」

突然判明した事実に苦笑交じりでしみじみと呟いてから、オルーカは改めてカイを見た。

「それにしても、カイさんは本当にお強いんですね」

「そんなことない、あたしなんてまだまだだよ」

「いいえ、少なくとも私よりは。どうしてそんなに強いのに、魔法の学校に通ってるんですか?」

「あー……」

カイは少し視線を彷徨わせて、それから遠い目をした。

「……強くなりたかったんだよね。とにかく、強く。誰にも負けないくらいに」

昔のことを語るように、懐かしげな表情で。

実際、竜族である彼女はオルーカよりずっとずっと長い時を生きてきたのだろう。その瞳の色が長い経験を物語っているようだった。

「それで、世界回って…武器の方はさ、一通り出来るようになったから。次は魔法かな、って思って、ここにね」

「………」

黙ってカイの話を聞くオルーカ。

カイは続けた。

「力付けてくのは、楽しいよ。すごい充実してる感じ。ただまあ…最近は、そればっかりが『強さ』じゃないんだなって、思ってるとこ」

そこで、にこりとオルーカに微笑みかけて。

「ミルカと会ったんでしょ、あの羊の調査の時に。どんなだった?」

「そうですね」

オルーカも視線を上げて記憶を辿る。

「すごくしっかりした方だと思いました。

年は私より下なんですけど、私なんかよりもずっとしっかりした方ですよ。自分の考えをちゃんと持った方で…行動力も責任感もあって。

でも年相応に可愛らしい部分もあって、すごく魅力的な方だと思いました」

友達が褒められたのが嬉しいのか、カイは目を細めて頷いた。

「あの子さ、この学校にいるのに、びっくりするくらい魔法できないんだよ。学科の方はどうにか取れてるけどさ。

しかも運動も出来ないし、不器用だし。ホント、何にも出来ないんだ」

その割に出てくる言葉はまったくもって褒めていないもので、オルーカは苦笑する。

「あら、そうなのですか?」

「そう。オルーカはあの子が魔法使うの見てないんだろうけど、もう、なんていうか、酷いよあれは」

「ふふ、じゃあ今度あったら魔法を見せてもらいますね」

「悪いこと言わないから10メートルは離れときなね」

「えぇ?」

カイの言うことを冗談と受け止めたオルーカは苦笑を交えながらくすくすと笑う。

その様子にか、カイもふっとまた優しい微笑を見せた。

「けどね、あたしはあの子に…敵わない、って思うんだよ。ホント」

ふ、とまた遠い目をして。

「そうなんですねえ…」

オルーカは微笑ましげに、カイの様子を見やるのだった。

§1-3:The opening ceremony

「ふーん、もっといるかと思ったけど意外に少ないんだね……」

ウォークラリー当日。

魔道学校の講堂に集まった面々を見回しながら、カザは少しつまらなそうに呟いた。

「っふふ、こんなイベントに出る酔狂な人はそんなにいないわよ」

「えー、こんなに面白そうなのに」

からかうようなラスティの言い草に、不満そうな返事をして。

「で?ラスティの友達ってのはどこに?」

「ええとね……」

カザの質問に、ラスティは友人を指差し説明し始めた。

「…意外と少ねえんだな」

ぼそりと言ったゼンの言葉に、ミディカはふふんと胸を張った。

「このあたちの参加に、みんな恐れをなちて参加を辞めたんでち」

お前こないだ参加者は事前にわかんねえっつったじゃねえか、というツッコミはとりあえず胸にしまって、ゼンはさらにミディカに問うた。

「…で、ヘキ・ヒメミヤってのはどれなんだ」

「あっちでちゅ」

迷うことなくミディカが指さし、ゼンはそちらの方を向いた。

「……ずいぶんと大荷物ね」

ヘキは相変わらず目を閉じたまま、ショウの方に顔を向けもせずにそう言った。

確かに打ち合わせをした時よりは大荷物だ。ウォークラリーに必要と思われる道具を雑貨屋で揃えてきたのだから。

ショウは相変わらずのヘキの様子に、多少苦笑を交えて微笑んだ。

「2人分の道具を用意したら、こんなことになってしまいました。磁石と紙、インクとペンは基本で。

あとは念のために日時計と星図盤も用意しておきました。まさかとは思いましたが、1日で回りきれない範囲を回ることになるかもしれませんから。野営道具一式と大きめの水筒、携帯食料も数日分ありますよ」

「…さすがにそんなには必要ないんじゃないかしら」

「まあ、必要なければ置いて行けばいいので」

「…経費では落ちないと思うわよ」

「そうですか、それは困りましたね」

ショウは苦笑して、しかしそれで話を終わらせた。

「ではあとは、情報収集を兼ねて周りの皆様を拝見させていただきましょうか…知っている限りで構わないので、参加者についてお聞かせ下さい。あとは、この企画の主催者のことも」

「…そうね、まずは…」

ヘキは会場の参加者を指差しながら、そのプロフィールを説明し始めた。

「あら、千秋さん……ですわよね?」

ライの側に控えていた千秋は、名を呼ばれてそちらを振り返った。

「ん…?お前は…」

そこに立っていたベルを目にし、少し考えて。

「たしかベル…だったな」

「はい、その節はお世話になりました」

ベルはほっとしたように微笑んで、一礼した。

「此処にいらっしゃるということは、千秋さんもウォークラリーの依頼を受けられたのですわよね?」

「ああ、俺も依頼を受けた側の冒険者だが…ベルもなのか?」

「ええ」

「この仕事は、受ける側よりも依頼する側のほうなんじゃないかと思ったが…そうか」

「ええ、わたくしはセルクさんから依頼をうけましたの」

言って、後ろに立っていたセルクに目をやる。

おずおずと歩み出たセルクに、千秋の側にいたライが声をかけた。

「ようセルク、お前の雇った冒険者ってその姉ちゃんか?」

「あ、う、うん、そう……ライくんが雇ったのは、その人…?」

おどおどした様子で千秋に視線を向けたセルクに、千秋は軽く会釈をした。

「俺は一日千秋。この通り、ナノクニの生まれだ。千秋とでも呼んでくれ。……よろしく」

「あ、よ、よろしくお願いします…えと、セルクレス・フォリアです……せ、セルクと呼んでください…」

慌てて礼をするセルク。

千秋は今度はライの方を向いて、ベルを手で指し示した。

「彼女はベル。ちょっと前に別の依頼で知り合った魔術師だ。……冒険者とは思わなかったが」

「冒険者と言えるほど大したことはしておりませんが。ベルグリット・パーシーと申します。よろしくお願いいたしますね」

妙齢の美しい女性に笑顔で挨拶され、ライは多少どぎまぎした様子で頷いた。

「お、おう。ライナス・サナトレイだ。ライでいい」

互いに自己紹介も終わった所で、千秋は改めて会場内をしみじみと見渡した。

「気合の入っている連中が思ったより多いな」

「そうですわね、わたくしはもう少し穏便なイベントだと思っていたのですが、学校行事ですし。けれども、この調子ですと、油断していると大変な事になりそうですわ」

ベルも苦笑して同じように会場を見渡す。

「お互い、怪我をしないように気を付けよう。…舞台の先生はそうとも思っていないようだが」

「そこまで危険なことは無いと信じたいのですけれども」

ちらり、とまだ準備中の舞台上に目を向けて。

「……兎に角、お互いゴールまで頑張りましょう」

「ああ、よろしく頼む」

「では、わたくし達はこれで。セルクさん、参りましょう」

「あ、は、はい……」

ベルは丁寧に礼をし、セルクと共にその場を辞した。

それを千秋が見送っていると。

「あれっ、千秋じゃない?」

別の方向から声がかかって、千秋はそちらを振り向いた。

「レティシアか。久しぶりだな」

そこに立っていたレティシアにそう言うと、レティシアは嬉しそうに微笑んだ。

「久しぶりね、元気そうで何よりだわ」

と、そこに。

「千秋さんと…レティシアさんですか?お久しぶりです」

オルーカが声をかけ、2人はそちらを振り向いた。

「オルーカ!久しぶりー!」

とたんに笑顔で抱きつくレティシア。千秋のときとずいぶん反応が違う。まあ同じでも困るが、色々。

「わ。お久しぶりです、レティシアさん。お元気そうで何よりです」

オルーカはレティシアのハグに少し面食らった様子で、それでも笑顔で答える。

「……久しぶりだな。クリムゾンアイズの一件以来、か?」

「そうなりますかね。千秋さんもこちらにいるとは思いませんでした」

「元気そうで何よりだ。しかし……どう見ても学生、という訳ではなさそうだな」

「あはは、学生ではないですね。14歳ですけど」

「なに?」

「いえ、こちらの話で。レティシアさんも依頼を受けられたんですか?」

「うん、私はあっちのルキシュに…」

と、少し後ろでこちらを見ている青年を指差す。

「そうなんですね。私はカイさんの依頼を受けたんですよ」

「えっ?」

そこまで言われて、ようやくレティシアはオルーカの後ろにいたカイの姿に気づいたようだった。

「久しぶり、レティシア」

「カイ!うわぁ、久しぶり!」

レティシアはぱっと表情を輝かせて、カイにも抱きついた。

「カイもこのイベントに参加してたんだね」

「レティシアが依頼受けてるとは思わなかったよ。あの人の相手じゃ大変そうだけど、がんばって」

ちらりとルキシュに目をやって、苦笑する。

レティシアはつられてなんとなく声を潜めた。

「…やっぱり大変な人なの?」

「いや、そりゃもう。あたしは直接の面識はないけどね」

「そうなんだぁ……いや、うん、がんばるわ!」

レティシアは一瞬残念そうな顔をしたが、気合を入れなおしたようだった。

「それにしても、顔見知り結構いるね。あれとか、ミケじゃない?」

「ええっ?!」

カイが指差した方をものすごい勢いで振り返るレティシア。

カイが指差したのは舞台の上だった。まだ準備をしている面々の中に、確かにミケの姿が見える。

「先生方の方に雇われたのかな。ミケも大変だねー」

「わ、私ちょっと行ってくる!」

「あ、ちょっとレティシア?舞台には上がれないと思うよ?!」

いきなりダッシュで駆け出したレティシアを一応止めてみるが、止まるはずもなく。

ルキシュが慌てて文句を言いながらついていくのが見える。

「相変わらずだな、レティシアは…」

嘆息する千秋に、オルーカも苦笑する。

「でも確かに、ミケさんもいるなら油断は出来ませんね」

「まあ、どの立場で雇われたのか判らんがな…」

しみじみと呟きあう2人。

「そういえば、千秋さんも依頼を受けられたんですね。そちらの方ですか?」

「ああ、ライだ。ライ、彼女はオルーカだ。以前依頼を共にしたことがある」

千秋は頷いて、ライにオルーカを紹介した。

「オルーカです、よろしくお願いします」

「ライナス・サナトレイだ。ライでいいぜ」

「あれ、ライさんって…」

と、カイの方に視線をやれば、カイは笑顔で頷いた。

「うん、こないだ言った友達。強そうな人雇ったね、ライ」

「へっ、お前の相手ならこれくらいのヤツもってこねーとな」

「あはは、楽しみだな」

「そこでそういう反応なのか」

げっそりとするライをよそに、カイは千秋の方を向いた。

「カイ・ジャスティーだよ。オルーカの雇い主。よろしくね」

「ああ……ん?カイ、というと……」

千秋は物問いたげな表情でオルーカの方を向く。オルーカはにこりと笑って頷いた。

「ええ、あの事件の折にミケさんとレティシアさんが話を聞きに行かれた方ですよ。偶然ってあるんですね」

「…そうか、どこかで名前を聞いたと思ったら、あの事件の時だったか」

「え、この人も一緒に依頼受けてたんだ」

カイは少し驚いたようだった。千秋は居住まいを正して、カイに浅く会釈をする。

「一日千秋だ。レヴィニアとパフィの一件では世話になったと聞いている」

「カズヒ……どこかで聞いたな」

カイは僅かに眉を顰めて考え、やがて思い当たった様子でまた千秋に視線を戻した。

「カズヨシの親戚?」

「一善を知っているのか」

千秋は驚いた様子で僅かに目を見開いた。

「一善は俺の弟だ。確かに少し前にここにいたが…知り合いなのか」

「ああ、お兄さんなんだね。ていっても、別にそんなに親しかったわけじゃないよ。すぐいなくなっちゃったしね。

中庭通りかかったら、カズヨシが棒の演舞やっててぶつかりそうになったんだよね。その時ちょっと話したくらい」

「なに、本当か。あいつはどこまで……」

千秋ははあと大きなため息をついた。

「あんなんでも俺の弟だ。不始末があったなら、詫びよう」

「あはは、別に千秋に謝ってもらわなくてもいいよ。気にしてないし」

カイは言葉通り全く気にしていない様子でひらひらと手を振る。

「あたしもオルーカも全力で行かせてもらうから、よろしくね」

やる気満々の表情で言うカイに。

「……随分やる気だな。お手柔らかに頼む」

千秋も落ち着いた様子で、そう答える。

と、そこに。

「おー。集まっとんなぁ、お疲れはーん」

暢気そうな声がかかり、一同はそちらを見やった。

「ティオ」

ライが名前を呼び、ティオはひらひらと手を振りながら歩み寄ってくる。

「なんや、意外にぎょうさんおるんやねえ」

「冒険者いるから多く見えんだろ。こんなもんじゃねえのか」

「そちらはんが、ライの雇うたお人やね?」

にこりと視線を移され、千秋は軽く会釈をした。

「一日千秋だ。よろしく頼む」

「こらまたご丁寧に。ライの友達で、ティオキア・バデスや。ティオって呼んだってな。

そっちは、カイちゃんの雇うた人なん?」

視線を移され、カイも軽く頷く。

「うん、そう。オルーカだよ」

「オルーカです、よろしくお願いします」

カイに紹介され、オルーカは丁寧に礼をした。

「よろしゅう。んで、こっちがオレの雇った、メイちゃんや」

ティオは体をずらして、後ろにいたメイを紹介する。

メイはパッと笑顔になって、元気よく挨拶をした。

「こんにちは!わたしはティオに雇われた冒険者でメイって言うの、宜しく!ウォークラリーではお互い競い合うことになるけど、悔いの無いように頑張ろうね!」

「お、おう」

「がんばろうね、よろしくね」

元気なメイの挨拶に、ライは少し面食らった様子で、カイは嬉しそうに笑顔で返事をした。

「あっ、もし近くに来る事があったらうちの食堂、『ブルースカイ』に寄ってみてね!」

そして、早速その場にいた4人にビラを配り、宣伝活動をするメイなのだった。

「はじめまして!トルスさんの依頼を受けました、テオって言います。今回は宜しくお願いします!」

一方、舞台の上では、準備中の教師たちに元気よく挨拶をするテオの姿があった。

中央で打ち合わせをしていたミリーが、顔だけそちらに向いてにこりと微笑む。

「ご苦労様。今日はよろしく頼むわね」

「あっ、は、はい!あの、あなたが…」

恐る恐る訊くテオに、ミリーは笑みを深めた。

「学校長のミレニアム・シーヴァンよ。よろしく」

「あ、あなたがあの…ミレニア、ム、シーヴァンさんですか……!」

トルスに言われていたので用心しつつも、感激した様子のテオ。

「ミリーさん、まだ他にも冒険者が?」

ミリーの傍らにいたミケが不思議そうに問うと、ミリーはそちらに向かって頷いた。

「ええ。養護のトルスが、救護要員を雇ったの」

「そうなんですか」

ミケはにこりと微笑んで、テオのほうを向いた。

「僕はミリーさんに雇われました、ミケといいます」

そこまで言って、急に青ざめて。

「……あの、おそらくとってもお世話になると思います……」

「ええっ、そうなんですか」

驚くテオに、びくびくした様子で生徒たちの方を見るミケ。

あまりにびくびくしすぎて、その中で手を振っているレティシアがいることにすら気がつかない。

「今、席の方を見たら……凄く殺気立った感じの人がいるみたいで。……絶対怪我をすると思うので……すみません、よろしくお願いします」

「え、ええ?あ、はい、よろしくお願いします」

何が何だかよくわからずに頷くテオ。

ミケの側では、ミリーが楽しそうにその様子を見ていて。

(まだミケを倒せば高得点どころか、あたしたちが乱入することすら告知してないのに、被害妄想って怖いわねぇ)

などと思いながら。

「さ、そろそろ始めるから。あなたたちはそこに並んで頂戴」

「あ、はい」

「はい、わかりました!」

ミリーが言うと、二人は頷いて他の教師たちと同様に舞台の後ろの方に並んだ。

「……さて、と」

ぱき。

ミリーはくるりと踵を返し、指を鳴らして生徒たちの方を見る。

「始めましょうか」

「はい、静かにして頂戴」

講堂に響き渡ったミリーの声に、ざわついていた生徒たちがいっせいに静かになる。

特に声を張り上げている訳ではない。風の魔法で声を大きくしているのだろう。

ミリーは静かになるのを待ち、満足げに微笑んだ。

「みんなご苦労様。そして、雇われた冒険者の人たちもお疲れ様。

今から、お待ちかねの『マジカル・ウォークラリー』を開催するわ」

生徒たちと舞台上の教師たちは、神妙な表情でミリーの話を聞いている。

「それじゃ早速、ルールを説明するわね。

まず、プレイ期間は今日と明日の2日間。一晩を越すことになるから、そのつもりでいて」

その言葉に、生徒たちに雇われた冒険者の何人かはぎょっとしたようにざわめいたが、生徒も教師も特に動揺している様子はない。慣れたもの、という風で。

ミリーは続けた。

「野営のための装備は用意したから、好きなだけ持っていって使って構わないわ。

食料と水、携帯毛布、まあ必要ならテントとかも持っていきなさい。重いけど。ていうか水は魔法で出せるわよね。

コンパス代わりの座標針は用意したわ。これも好きに使って構わないわよ」

「おやおや…私の取り越し苦労だったようですね」

苦笑するショウに、ヘキは無表情のまま淡々と言った。

「だから言ったじゃない」

「座標針、とは?」

「自分が今世界のどの位置にいるかを測定するマジックアイテムよ。大抵は時間の測定もできるわ」

「…そんなものがあるのですか。便利ですね…」

舞台上ではミリーのルール説明が続いている。

「スタートはこの後すぐ。タイムリミットは明日のミドルの刻。実質1日半のプレイになるわ。

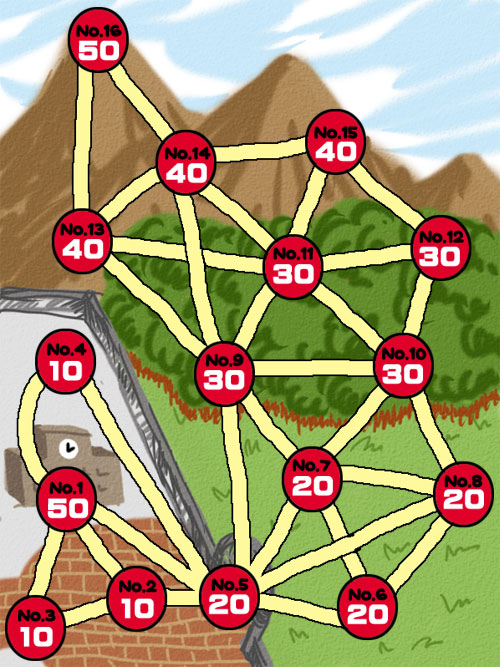

あなたたちには、この地図の中を探索してもらうことになる」

ぱきん。

ミリーが言って指を鳴らすと、彼女の横に大きく地図のようなものが現れた。

再び冒険者たちがどよめくが、やはり生徒たちは慣れたものだ。何かの魔法の作用だろうか。

ミリーは現れた地図を指示棒で指し示しながら、説明を続けた。

「エリアはこの学校をスタートに、学びの庭、東門から出た草原、その北の森、さらに北の山になるわ。

この、赤丸にNo.1と書いてあるところがスタート及びゴール。ここをスタートして、赤丸で示しているチェックポイントを回って課題をクリアして回ってから、制限時間内にゴールに戻ってきて頂戴。

その地図の道順の通りに進めば、まず迷うことはないと思うけど。

ちなみに、移動術の使用はOKよ。使えるものは何でも使いなさい」

びしびしと地図を指し示しながら、簡潔に説明していく。

「この赤丸がチェックポイント。ここで先生が待っていて、課題を提示してくるわ。

このNo.1もチェックポイントよ。スタート及びゴール及びチェックポイント、ということね。課題には取り組んでくれてもスルーしてくれても構わないわ。これは他のチェックポイントも同じ。

赤丸の中に白字で書いてあるのが点数よ。課題をクリアすると、この点数がもらえる、ということ。

当然、課題が難しければたくさん点数がもらえるから。

難しい所を狙って高得点を稼ぐか、簡単な所をたくさん回ってちまちま稼いでいくかは自由よ。

もちろん、一度クリアした・失敗したチェックポイントにもう一度挑戦することは出来ないわ」

そこまで言って、サイドテーブルにあったペンダントのようなものを取り上げ、掲げる。

麻紐のついた水晶玉のようなシンプルなつくりのペンダントだ。水晶玉自体は、大きな飴玉ほどの大きさである。

「点数は課題をクリアすると先生がこの水晶玉に記録していくの。こういう風に」

言って、サイドテーブルからもうひとつ別の魔道石を取り上げ、こつんと水晶玉に触れさせた。

すると、水晶玉にぽっとほのかな光が灯り、中に「10」と表示される。

「今のこれで、10点記録された、っていう感じになるわ。ゴールした時にこの水晶玉に表示されている点数が一番多いコが優勝。

ただし、ゴールがミドルの刻を過ぎると過ぎた時間に応じてペナルティがつくから、それは気をつけて?

逆に、ゴール時間より早く来ても点数が加算されたりはしないから。時間配分に注意してゴールしてね」

言いながら、先ほどの魔道石をサイドテーブルに置き、今度は水晶玉のペンダントと同じものをもうひとつ手に取る。

「で、この水晶玉。ここの、紐についている金属部分が起動スイッチになっててね。

ここを持って、他の水晶玉に触れさせて、一定の音声信号……つまりは呪文で起動するようになっているわ」

そう言って、新しく取り上げた方の水晶玉の金属部分を持って、先ほど点数を記録した水晶玉に触れさせる。

「ムーブ」

呪文と共に、双方の水晶球が赤い光に包まれ、水晶玉に表示されていた「10」という数字は吸い込まれるようにもうひとつの水晶玉へと移動していった。

生徒たちと冒険者たちの表情が引き締まる。

「こんな風に、他の参加者の点数を奪うことが出来るの。

1回に奪える点数は30点。でも今みたいに30点未満しかない場合はある分だけしか奪うことは出来ないわ。

1回奪った人からもう一度奪うには半刻経たないと無理なようにしてあるから、一度に30点以上奪うのも不可能よ」

にこり、と笑うミリー。

「他の参加者から、こうして点数を奪うことは許可するわ。そのための手段も、こちらからは一切制限しない。

ただし、死なないように手加減はなさい。点数を奪う以上の度を越した破壊行為とみなした場合、即刻失格とするわ。

この水晶玉は、参加者本人が首にかけること。それ以外の持ち方をしていたり、雇った冒険者に持たせるのは禁止ね。

何らかの方法で相手をダウンさせるか、あるいは何らかの形で勝負をしてお互いに納得の上で点数を移動させて頂戴」

参加者たちの間に緊張が走る。

微妙な沈黙の中、ミリーはさらに続けた。

「それから、ゲーム中はあたしがエリア内をうろつきまわって、あたしを倒したら高得点、だけどあたしも全力で反撃するから」

と、そこまで言ったところで初めて生徒たちに動揺が走る。

ざわ…ざわ…とどよめく構内に、さらにミリーの声が響いた。

「……ってしようと思ったんだけど、全力で止められたから、辞めるわ」

あからさまにほっとした様子の生徒たち。

それを笑顔で見つつ、ミリーはさらに言葉を続けた。

「その代わり、ここにいるミケを倒したら高得点よ」

どよ。

ミリーに引っ張ってこられたミケの姿に、生徒たちにも冒険者たちにもどよめきが広がる。

ミリーは心底楽しそうな表情で説明を続けた。

「ミケには、チェックポイントにいる先生たちと同じ魔道石を首にかけててもらうから、どうにかして倒してその魔道石を水晶玉に触れさせれば50点ね。高得点よ?1組1回きりだけど、どんな手段を取ってもらっても構わないから、頑張ってゲットしてね♪

ああ、チェックポイントの問題に挑戦できるのは1度きりだけど、ミケには点数もらえるまで何度襲いかかっても構わないから」

ミリーの説明に一部の生徒たちが色めき立つ。

『襲いかかる』という言葉に若干一名鼻血を吹いているようだが。

ミケは諦めた様子でうなだれていた。

「ただし、東門からこちら側…要するに街中での戦闘は禁止ね。点数を奪うための戦闘も、ミケをぶっ飛ばすのも不可。

まあもっとも、ミケには街中以外のところにうろうろしててもらうけど。

どーーーーしても戦闘したくないコは、街から出ないことね。まあ、街中は得点が低い所ばかりだけど」

ミリーは周りの様子を気に留めた様子もなく、説明を続ける。

「エリア内はできるだけ見回るけど、万一自分たちでも治せないほどのケガを負ったり、やむをえない事情でリタイアする場合、その他想定外の緊急事態が起こったら、知らせて頂戴」

と、再び先ほどの水晶玉を手に取って。

「さっきのこの水晶玉、通信アイテムにもなっているの。さっき、点数を移動させる時にやったのと同じように、この金属部分を持って『コール』と唱えれば、そのままトルスのところに繋がるようになってるわ。発信機にもなっているから、すぐ飛んできてくれるわよ。

ただし、コールを使った時点でリタイアになるから、出来るだけ自分たちの力で解決するように」

そう説明してからまた戻す。

「それから…あとはなんだっけ。

ああ、さっき野営の道具は用意したから好きなだけ持って行って、と言ったけど、別に野営しなきゃダメってことじゃないから。

ストゥルーの刻からライラの刻までは、チェックポイントもお休み。チェックポイントを回ることは出来ないから、まあ明日に備えて早めに休んでもらっても、街まで戻ってきてもらっても、休んでる他のグループに奇襲をかけてもらっても構わないわ、自由にして頂戴」

また不穏な発言に、生徒たちの間にどよめきが走る。

それには構わず、ミリーは胸を張って声を張り上げた。

「それじゃ、今から四半刻後にスタートだから、それまでに相談と準備をして正門前に集合ね」

その言葉に、一同の表情が引き締まる。

「健闘を祈る!」

今、ヴィーダでもっとも熱いウォークラリーが幕を開けようとしていた。