悪夢の式典

「………えっ?」

王宮の中央広場に通され、リリィは絶句した。

国民の多くを招いて執り行われると聞いている生誕記念式典だったが…彼女の目の前には、きらびやかに飾り付けられた広場がただぽかんと広がっているだけだった。

一応、玉座の周辺には宰相を始め大臣たちが、その周りには近衛兵たちが整然と並んではいたが……肝心の国民は、一人としていない。

「これは……一体?」

リリィは訝しげに眉を寄せて、広場の中央へと歩いていった。

きょろきょろと、辺りを見回して。

「宰相、これは……」

と、後ろを振り返った、そのときだった。

ずん。

めまいかと思うほどの地響きが、彼女の体を揺らした。

「きゃっ…?!」

驚いて軽く悲鳴を上げるリリィ。

ずん、ずん。ずしん。

地響きは、彼女の後ろでひときわ高く鳴り響く。

「な、何…?!」

リリィが振り向くと、そこには。

「……っな……!」

見上げるほどの大きな「それ」に、リリィは声を出すことも出来なかった。

空を大きな黒雲が覆ったのかと見まごうほどの、大きな黒い体躯。海の獣独特のつるつるとした体に、不気味な顔が張り付き、下には無数の触手がうごめいている。

目にするだけで、嫌悪感が全身を走る。それは、そんな存在だった。

「約束だ。姫を頂くぞ」

魔物の顔が動き、地の底から這い出たようなおぞましい声があたりに響く。

「……え…?」

リリィがその言葉の意味を理解するより早く。

がしっ。

いつの間にか彼女の傍らに来ていた近衛兵が、彼女の両腕を捕らえた。

「なっ……何をするのです?!」

驚いてもがくリリィ。しかし、成人男性、それも近衛兵の屈強な力に抗えるはずも無く。

「姫様…どうか、お許しください。こうしないと、この国は滅ぼされてしまうのです…!」

宰相が一歩前に出て、嘆くようにそう叫ぶ。

「え……え……?」

まだ、状況を理解できない様子のリリィ。

「姫様の犠牲は……決して無駄には致しません…!どうか、どうかお許しを…!」

「さ……宰相…?」

大げさに嘆く宰相に、リリィは絶望にも似たまなざしを向けた。

「では、頂いていこう」

再び、低くおぞましい声があたりに響き、地を這う魔物の触手のひとつが、するりとリリィに向けられる。

「い……いや……」

近衛兵に腕を取られたまま、リリィは首を振った。

自分を捕らえようと、おぞましくうごめきながら近づいてくる黒い触手。

自分を突き放そうとする宰相。自分の助けになるどころか、腕を捕らえて離さない近衛兵。

リリィの心を、黒いものがじわじわと蝕んでいく。

からからに渇いた喉で、リリィは叫んだ。

「…いやあぁぁぁっ!」

「風よ、邪なる者を切り裂け!」

広場に、凛とした声が響き渡る。

それとともに、見えない刃が魔物の触手を切り裂いた。

「ぐおぉぉっ!」

魔物の悲鳴が低く響く。

近衛兵と大臣たちの間にも、どよめきが走った。

「い…今の声は……」

リリィは、声のした方に首を動かした。

はあっ……

全身をずぶ濡れにしたまま、入り口の扉にもたれかかるようにして息をつきながら、彼はこちらを見ていた。

「……ミケさん……!」

掠れた声で、リリィは彼の名を呼んだ。

彼は息を整えると、つかつかと歩み寄ってきて、リリィを庇うようにして魔物の前に立った。

「間に合って、良かった……もう、大丈夫です。あなたを、あの魔物に渡しはしない……!」

「…み、けさん……」

リリィの両腕を捕らえていた近衛兵が、動揺した様子でミケと宰相を交互に覗う。

「渡さない、と……?この国が、どうなってもいいんだな…?」

ふたたび、魔物の声が低く響き渡る。

「そ……そうだ!邪魔をするな、若造!」

動揺から立ち直った様子の宰相が、苛々した様子でミケに言い放った。

「一時の感情に縛られたお前の軽率な行動が、この国を滅ぼすかもしれないのだぞ!」

「この国を誰よりも愛している女王を犠牲にしなければいけないのなら、そんな国は滅んでしまえばいい!」

ミケは叩きつけるように、叫んだ。

「違いますか?!この国を愛し、あなたがたのために小さな体で必死に頑張っている彼女を犠牲にしてまで、あなたがた自身は何の努力もなく生き延びていきたいと、本気で願うんですか?!

あなたがたには立ち向かう体がある。武器もある。

それなのに、本来女王を守るためにあるその武器を、女王を犠牲にするために使うというのですか?!

目を覚ましなさい!」

油断なく魔物に対して身構えながら、ミケは近衛兵に向かって叫んだ。

「あなたがたの勇気は、悪事に加担し、その事実に目をつぶるために使われるものじゃない。

命をかけて守るべきもののために捧げられるものではないんですか?!

女王を犠牲にして命を永らえさせたところで、残るのは後悔ばかりなのではないですか?!」

静かな広場に、ミケの凛とした声が響く。

やがて。

「………」

「おっ…おい、お前たち?!」

リリィの腕を捕らえていた近衛兵が、その腕を静かに離した。

狼狽する宰相。近衛兵はそのまま、ミケの傍らに立ち、武器を構えた。

それに続くように、辺りにいた近衛兵たちも、魔物を取り囲んで武器を構える。

「下がっていてください、リリィさん」

ミケはリリィの方は見ずに、低く告げた。

「…大丈夫です。あなたには慕ってくれる臣下がこんなにいる。

あなたを……あの魔物に渡しはしません」

先ほどと同じことを、もう一度告げて。

「風よ…邪なる者に、裁きの刃を!」

高らかに呪を唱え、大きな刃が魔物を襲う。

「ぐおおぉぉっ!」

刃は魔物の大きな体を深々と切り裂き、低く響いた魔物の悲鳴を合図にしたように、近衛兵たちが一斉に魔物に斬りかかっていった。

悪夢と夢の終わり

「それで…あの魔物はどうなったんですか?」

「近衛の皆さんの攻撃と僕の魔法でダメージを受けて海に逃げましたが、追った討伐隊が無事退治したそうです。こちらにも何人か負傷者はありましたが、致命的な怪我を負った人はいません。

やっぱり、戦ってみればなんのことはなかったんですよ。一時の傷を恐れて勇気を出さなかったばかりに、彼らは取り返しのつかない罪を背負ってしまうところでした」

「…そうですね」

リリィは無機質な声で言いながら、鏡の前で髪を梳いている。

「…エミィはどうしてます?」

「エミリア様は朝から臥せっておられましたが、魔物が退治されたという知らせを聞いてとても喜んでいらしたそうですよ。今は安らかに眠っていらっしゃいます」

「…そうですか…」

「…宰相は……」

「…処分は追って考えます。あの人なりにこの国を思ってのことでしょうけれど…相応の処分は、下さなければならないでしょう」

リリィは言って、持っていた櫛を鏡台に置き、立ち上がった。

ミケには背を向けたまま、穏やかな声で言う。

「ミケさんも、ご苦労様でした。お疲れでしょう?ゆっくり休んでくださいね」

ミケは返事をしない。

「…ミケさん?下がっていいですよ」

「…いいえ」

ミケはリリィの後姿を見つめたまま、静かに拒否の言葉を口にした。

リリィは少し黙って…それから、小さくため息をつく。

「…私も少し疲れました。休ませてください。ミケさんもゆっくり…」

「下がりません」

リリィの言葉を遮るようにして、静かに、しかし強く拒否を示すミケ。

リリィはまた少し黙って…今度は低く、ゆっくりと言った。

「……下がりなさい。ミケ」

「嫌です」

女王としての口調で命じても、ミケはにべもなく首を振った。

「……どうして」

小さくリリィが言うと、ミケは彼女の背中に向けて、きっぱりと言った。

「………あなたが、泣いているから」

はたり。

リリィの頬から落ちたしずくが、そっと絨毯に吸い込まれる。

リリィは息を吸い込んで、そしてゆっくりと吐き出した。

「…私だって泣きたい時くらいあります。放っておいてください」

「…っ、どうして…あなたはいつもそうやって…っ!」

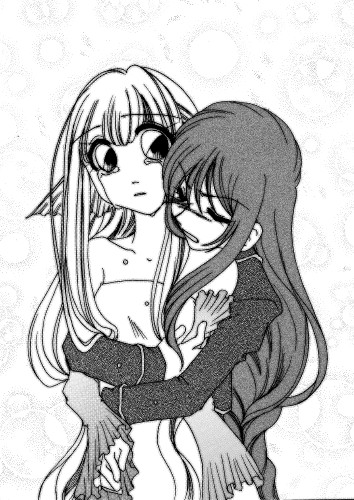

ミケは絞り出すような声を出して、つかつかとリリィに歩み寄った。

そのまま、背中から彼女を乱暴に抱きしめる。

はたはたと、零れ落ちたしずくがミケの腕に降りかかった。

「なんでもないような風を装って、人をからかって…憎らしいほどに余裕げな顔をして、誰にも心を明かさない…!

卑怯です…っ……僕は、こんなに……」

その先の言葉は紡がれず、ミケは代わりにリリィに回した腕に力を込めた。

リリィは彼の方に頭を預け、こぼれる涙はそのままに、力なく言う。

「…どうすれば…よかったというの」

嗚咽でも、呪詛でもない。ただ呆然とした、生気のない声で。

「私は……エミィのために…この国のために…精一杯、がんばってきた、のに…

全部…無駄だった。私は最初から、何も知らされず、捨てられるためだけに生きてきた……どんなにがんばったって、結局私は魔物に捧げられるはずだったのに…全部、私の空回りだったのに」

自分に回されたミケの腕に、そっと手を這わせて。

それから、その腕を握り締める。血が滲むかと思うほどに、強く爪を立てて。

「私はエミィの代わり…誰も私自身を必要としてなんかいない……

私が今まで信じてきたもの…宰相も、ヘレンも、エミィも……みんな、みんな壊れてしまった…

私にはもう…ここに居る意味なんて」

「そんなことは、ない」

リリィを抱きしめたまま、ミケは強く言った。

「今日、あなたを守ったたくさんの近衛の方たちを見たでしょう?

人は確かに弱い。大きな力を前に、逃げたくなる卑怯さもあるでしょう。

けれど、それと同じように、いえ、それ以上の力で、大切なもののために振り絞る勇気も持ち合わせている……僕は、そう信じています」

「ミケは……優しいのね」

夢見るように微笑んで、リリィは言った。

「…姫」

「姫はやめて、って言ってるでしょう?ミケ」

いつの間にか、リリィから敬称と敬語が消えていることに気づく。

ミケはゆっくりと腕の力を緩めると、そっとリリィの肩に手を置いて、自分の方を向かせた。

涙に濡れた表情に、どきりとする。

「……あなたを…エミリア様でも、ほかの誰でもない、あなた自身を必要とする人は、いる」

頬を伝う涙を、手のひらでぬぐって。

熱に浮かされたような様子で、リリィに顔を近づける。

「…居る意味などない、なんて…言わないで。

…僕が……ずっとあなたの側にいるから……リリィ」

低くそう囁くと、リリィは一瞬、目を見開いて頬を染め……それから、嬉しそうに微笑んだ。

「……ミケ……」

腕をミケの首に回し、背の高いミケを引き寄せる。

それに誘われるように、ミケもリリィの背に腕を回して。

そうして、静かにその唇に口付けた。

「………」

ミケの表情が固まった。

「…ミケ?」

首をかしげて、彼の顔を覗き込むリリィ。

ミケは表情をこわばらせて、身を引いた。

「……違う」

その言葉に、リリィの眉が寄る。

ミケは呆然とした様子で、頭に手を当てた。

「…ここは、違う」

「…本当に?」

静かに。リリィは眉を寄せたまま、ミケに問うた。

「本当に…ここは、あなたの望む世界ではないの?

本当に……ここを捨てて、いいの?」

ミケは呆然とした表情のまま、緩やかに首を振った。

「…違う……僕は……あなたを……っ」

声を詰まらせ、激しくかぶりを振る。

「………違う……!」

何かが、はじけたような音が、した。